عنوان البحث: بين الغرب الأوروبي والشّرق العربي، إشكاليّة وأكثر

اسم الكاتب: د.جورج عيد حرب

تاريخ النشر: 2025/07/16

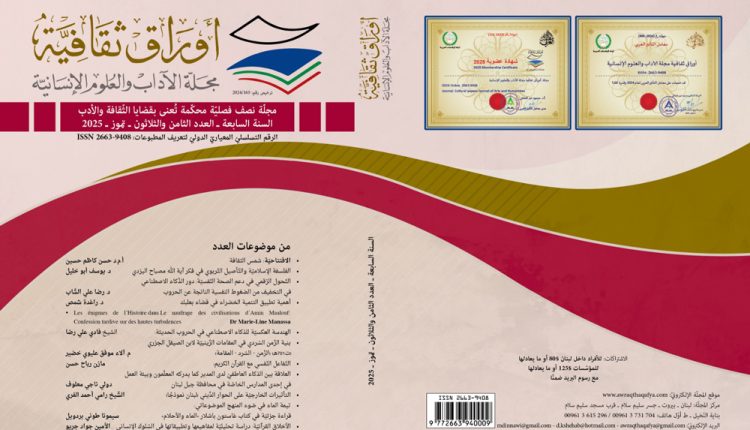

اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية

عدد المجلة: 38

تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013812

بين الغرب الأوروبي والشّرق العربي، إشكاليّة وأكثر

Between Western Europe and the Arab East, a problem and more

Dr. Georges Eid Harb د.جورج عيد حرب([1])

تاريخ الإرسال:2-6-2025 تاريخ القبول:14-6-2025

ملخص

يعالج هذا البحث الشّرخ الأسطوري بين الغرب والشرق، مفنّدًا الأسباب والوقائع التي أوصلت إلى ذلك، وعارضًا بعض الأحداث التّاريخيّة والمعاصرة التي تجسد العدائيّة السياسيّة والاقتصاديّة والعلميّة والفكريّة والدّينيّة بينهما، محاولًا وضع الأفكار المنطقيّة التي تعدُّ أنّ جذور هذا الخلاف التي تظهر كدينيّة، ليست سوى سياسيّة واقتصاديّة ولا علاقة للدين بأيّ منها.

الكلمات المفتاحيّة: الشّرق، الغرب، الدّين، السياسة، الاقتصاد، الحضارة، التاريخ، الاستشراق، العلاقات الدولية، العقلانية، الفكر النقدي، العداء، الحوار، الهيمنة، الهوية، الأسطورة السياسية، الفهم المتبادل.

Résumé

Ce travail traite de la fracture mythique entre l’Orient et l’Occident, en examinant les causes et les faits ayant conduit à cette rupture. Il présente certains événements historiques et contemporains illustrant l’hostilité politique, économique, scientifique, intellectuelle et religieuse entre les deux mondes. Il s’efforce également de proposer une lecture rationnelle suggérant que les racines de ce conflit, souvent perçues comme religieuses, sont en réalité d’ordre politique et économique, sans lien réel avec la religion.

Les Mots-clés

Orient, Occident, religion, politique, économie, civilisation, histoire, orientalisme, relations internationales, rationalité, pensée critique, hostilité, dialogue, hégémonie, identité, mythe politique, compréhension mutuelle.

مقدمة

يكمن الخير، في الوئام القائم بين الاختلافات وليس بسيطرة معتقد واحد كما يعتقد المتطرفون، من هنا يمكن للعلاقة التّاريخيّة المريبة التي حكمت الغرب الأوروبي بالشّرق الإسلامي، يمكن أن تكون مدار جدل لعصور خلت، أراد من خلالها أيّ باحث الولوج إلى أسباب ونتائج تلك العلاقة التي اتسمت بالسيطرة والهيمنة، ولم تستطع يومًا الإرتقاء إلى مستوى القبول أو التّفاهم أو العدالة السياسيّة أو العسكريّة أو الاجتماعيّة. إنّ القلق، هو العامل المشترك بين الشّرق والغرب، الأوّل يشعر بالضياع والانكسار بينما يشعر الثاني بخطر السّقوط بعد الهيمنة المدوّية التي أحدثها بين الأمم، يعرف سيطرته التي كلّفته دهرًا من التخطيط، وبالطبع لا يريد خسارة ما أنجز، لا سيّما بعد نشر كتبٍ قيّمة لمفكّرين غربيّين موثوقين برجاحة رأيهم، تتحدّث عن خطر حقيقيّ يدهم الغرب في أفول حتميّ مرتقب لحضارته وبالتالي لسيطرته السياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة والثقافيّة وغيرها، ونجد هذا الخوف الغربيّ يتجسّد بتمسّك أكبر بهيمنته([2])، وأليست قبضة الخائف من السّقوط أقوى من كل القبضاتٍ في مواقف وظروفٍ عاديّة!

في أوروبا اليوم، هاجس واحد يقضّ مضاجع الأوروبيّين، الخوف على الهويّة، لأنّ التاريخ الذي يرقبونه متخم بالفتوحات المتبادلة عبر البحر الأبيض المتوسط، معززةً بأزمة ديموغرافيا تعيشها المجتمعات الأوروبيّة، من دون أن ينسوا المثال الشّرق الأوسطي لمختلف الدّول التي كانت مسيحيّة، ويرصد الأوروبيّون انتقال السّلطة إلى أنظمة إسلاميّة وأحيانًا دينيّة، تحت تأثير الهجرة والديموغرافيا والعسكرة وأحيانًا الثورات، ضمن الحركة الطبيعيّة للتاريخ في أي مكان في العالم، لكن الأوروبي يتخذها مثالًا ويرقب، ويحاول تفادي حصول الأمر ذاته لديه.

السؤال الذي يطرحه أي سياسي أوروبي اليوم: من يضمن خلال السنين القادمة، وبعد استمرار التّغيير العددي الإيجابي للمسلمين، من يضمن عدم مناداتهم بتطبيق الشّريعة؟ لا سيما أنّهم يطبقونها اليوم في منازلهم الخاصة، في وظائفهم ومطاعمهم… لا يطمئن الأوروربي لمجرى الأمور، من دون أن ننسى الأحداث الإرهابيّة التي تقض مضجعه بشكل شبه يومي في محطات القطار والأنفاق والمطارات والمقاهي والنّوادي الليليّة ودور النشر والكنائس، وحتى في الطرقات وفي وضح النهار. كل هذه الأمور لا تمرّ بطريقة عشوائيّة وسهلة في مجتمعات قضت مئات السنين في سن القوانين والتّشريعات فقط، حفاظًا على الإنسان كقيمة لها كيانها وحريتها وحقوقها، إنّها جريمة يعالجها الأوروبي حتمًا، ولكن بأسلوب لا يتّسم بالعنف غالبًا، رافضًا الحلول الدّمويّة التي اجترحها الرّوسي في البوسنة أو الشيشان أو الهرسك، ولا يستسيغ الأوروبي الصدام الحاصل تحت ستار الدّين مع الفلسطينيين في فلسطين المحتلة أو كشمير في الهند، بل يرتاب الأوروبي من يوم يستفيق فيه على جماعات إسلاميّة تطالب ومن ضمن اللعبة الدّيمقراطيّة بالإستقلال الذّاتي أو الانفصالي تمامًا كما حصل في المناطق التي ذكرنا. لكن السؤال الذي يطرح علينا الآن: لماذا أوروبا؟ ولماذا الآن؟ ولماذا لا نجد هذا الوضع المأزوم في حضارات أخرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين؟ لماذا هذا الخوف الأوروبي الإسلامي المتبادل؟

بكل بساطة، يحفل التّاريخ الأوروبي الإسلامي بجدليّة مليئة بالحروب والاستعمار، بدءً بالقسطنطينية سنة 1453، وحصار فيينا 1683، ومناوأتها للأمبراطورية العثمانيّة في القرن التاسع عشر، إضافة إلى الأسباب التي ذكرت لوضع الإسلام في أوروبا، حينها فقط يمكن لنا أن نستوعب مناهضة الأنظمة الأوروبيّة له بتشريعات وقوانين تختص بالحجاب والأكل والزّواج والوظيفة الخاصة والعامة، إلى أن يأتي يوم يصحو فيها ربما العالم الغربي من مغبة حالات الظلم وعلى مستويات مختلفة، مما سيصنع من كل متطرف سلفي أكان أم هندوسي، بطلًا أمام كل فقراء الجزء الشرقي من الكرة الأرضية([3]). في المقابل، لا بدَّ من المرور على وضع المسلمين في أوروبا داخليًا وخارجيًا، في عرض سريع لخلافاتهم الداخليّة والخارجيّة.

مّما لا شك فيه أنّ الوضع النّفسي للمسلمين داخل الدّول الغربيّة عادة والأوروبيّة خاصة، لم يتحرّر حتى اللحظة من التّراكمات التّاريخيّة السلبيّة التي راكمتها السياسات الغربيّة والأوروبيّة تجاه العرب والمسلمين في مختلف انحاء العالم، تلك العلاقة التي تتسم بعدائيّة مبطنة بارتياب دائم بين المكوّنين، تتمثل أحيانًا بقوانين تحدُّ من تغلغل العرب في الوظائف العامة أو في شتى القرارات التي تتخذها أوروبا تضييقًا في بعض الأحيان على الجاليات الإسلاميّة، متذرعةً بالصورة العلمانيّة التي تريد الحفاظ عليها في بلدانها. من الناحية الأخرى نجد المسلمين الأوروبيين غير موحدين، مدفوعين أحيانًا من أجهزة أوروبيّة إلى بث التناقضات الفكريّة والعقائديّة والسياسيّة داخل المذهب الواحد، كما ومتأثرين بالخلافات العربيّة في الدول الم التي تدعم كل واحدة منها جماعة محددة ماليًّا بالحدّ الأدنى مما كان له انعكاس على تشرذمهم وعدم وحدة صفهم ولا قراراتهم أو مشاريعهم، ما حدّ من فعاليتهم السياسيّة والاقتصاديّة وحتى الدّينيّة داخل المجتمعات التي يعيشون فيها، ناهيك عن الفروقات الواضحة بين مسلمي العرب ومسلمي البوسنة، كما بين مسلمي تركيا التي يعتقد مسلموها أنّه لأوروبا دور كبير في حرمان دولتهم من الدّخول إلى الاتحاد الأوروبي بعد تجربة غير مستساغة غربيًا لحزب العدالة والتنمية داخل تركيا وخارجها، كما تجدر الإشارة إلى بعض القرارات الأوروبيّة التي أفرزت المجتمع بين مسيحي وعلماني مقبولين ومسلم غير مندمج مرفوض، فصحيح أنّ الأوروبيين ينتمون إلى كنيسة لا يلتزمون بشعائرها وأحيانًا رافضين لعقائدها، إلّا أنّهم على الأقل تبقى تلك الفكرة التي تقبل أقرانهم المؤمنين والذين لا يشكلون خطرًا أمنيًّا أو وجوديًّا عليهم، ما يفسر قرارات الحكومة الألمانيّة برفض الحجاب وقبول الصليب في إداراتها العامة، وهذا ما حذّر منه فوكوياما الذي استشرف المشكلة الأوروبيّة الآتية مع المهاجرين الإسلاميين والتي عليها معالجتها متخطيةً لباقتها السياسيّة، داعيًا إيّاها التّعلم من تجربة الولايات المتحدة الأميريكيّة ونهجها في التّعامل مع المسلمين المهاجرين. لا شك، أنّه لأوروبا اليوم تجلي واضح في إشكاليّة العلمنة مع الدّين ككل وليس فقط مع الإسلام، إلّا أنّها اصطدمت به لأنّه الأكثر صراحةً في رفضه للعلمنة التي لا تشبهه، كصلاته في الشّارع واللباس وأكل الحلال وغيرها من العادات العربيّة والإسلاميّة التي وضعته في مواجهة مع العلمانيّة الأوروبيّة وبالتالي في مواجهة مع الأوروبيين، من دون أن ننسى أنّ النّفور نفسه موجود بين المسيحيين الملتزمين من جهة، والأوروبيين العلمانيين من جهة ثانية، لكنه يبقى نفورًا مبطنًا بالوحدة الاجتماعيّة التي تغلفها العادات الواحدة واللغة والواحدة والأعراق والجذور الواحدة، وهذا ما سأحاول عرضه في بحثي هذا، مفصّلًا الأسباب التي أدّت إلى هذا المأزق الجدي بين العلمنة الأوروبية والإسلام، عارضين الأسباب التي استطاعت فرض تعايشًا معينًا بين المسيحيّة والعلمنة، التي هي نفسها لم تستطع حتى الآن القيام بالأمر نفسه مع الإسلام. من بين مئات الإشكاليّات التي تطرح نفسها أمام الواقع الأوروبي الإسلامي اليوم لا بد من التساؤل حول الأسباب التاريخيّة التي وضعتهما اليوم في هذا الواقع؟ إذا كان التاريخ الدّموي بين الغرب والإسلام يؤدي دوره في الارتياب المتبادل بينهما اليوم، ألم يكن أجدى بالمسيحيّين أيضًا أن تكون في الموقف ذاته، وهي التي فاق تاريخها الدّموي مع العلمنة والإلحاد أضعاف ما فعله المسلمون بهذه الأخيرة؟ ما هي العوامل التي أوصلت هذه العلاقة المأزومة بين المسلمين وأوروبا إلى الواقع الحالي؟ وما الحلول التي يمكن أن تؤدي دورها في إعادة البوصلة إلى اتجاهها الصحيح وكشف المضمور والمخطط الذي يضع عادة عناصر الصِّراع في خدمة أهداف المخططين؟

تاريخيّة الإسلام في أوروبا: بدأت صورة الإسلام في أوروبا بنظرة اللامبالاة، وقد لفّت الأوروبيين خلال القرن الرابع عشر، حاسبين أنّ الدّيانة الإسلاميّة غريبة عن معتقدهم وغير مؤمنين بها، مستندين إلى قصة الرّاهب بحيرة، كما لفّت تلك المرحلة محاولات حواريّة لا بأس بها وبخاصة بين البابا بيوس الثاني والسلطان محمد الفاتح، مع الإشارة إلى أنّ الأول كان قد دعا الثاني إلى اعتناق المسيحيّة لقاء التسليم له بحكم العالم، بما فيهم العالم الأوروبي([4]).

خافت أوروبا منذ القرون الوسطى، من ظهور الإسلام، بسبب أنّها لم تكن متيقنة من ردات فعله، مما ولد في الغرب شعورًا بعدم الأمان، تمامًا كشعور الغربيين تجاه اليهوديّة آنذاك، فالديانتان كانتا تعترضان على الكاثوليكيّة، إلّا أنّ تفوق هذه الأخيرة على اليهوديّة طالما سبب بعض الإزدراء تجاهها، ويعود ذلك إلى التفوق العلمي والثقافي والاجتماعي والمالي الذي امتازت به المكوّنات الكاثوليكيّة عن اليهود، بينما اختلف الأمر عن علاقة الكاثوليكيّة مع الإسلام، بسبب أنّه كان يأتي من خلفيّة ثقافيّة طالما أُعجب الأوروبيون بها، كما أنّ الحملات العسكريّة التي واجههم بها، طالما اتسمت بالجدية والقوة بصرف النّظر إن كان قد تفوق على الأوروبيين في معركة أو خسر في أخرى، إلّا أنّه في نظرهم فقد نال كامل الاحترام([5]).

إذا أخذنا بداية القرن الثاني عشر منطلقًا لتحليلنا، يمكن القول إنّ النّظرة الأوروبيّة للإسلام اقتصرت على صورة خرافيّة نقلها محاربون أوروبيون بعد أن احتلوا بعض المناطق السّاحليّة في شرق المتوسط، ولا يعود ذلك إلى احتقارهم للمغلوب بقدر عجزهم عن فهم الفكر الإسلامي، لأنهم في بوتقتهم الفكريّة والدّينيّة، التي كانت متشرّبة للعهد القديم كما للعهد الجديد من الانجيل، غير مؤهلة لقبول أي فكر ديني آخر، إلّا تحت راية الخرافة والتّبجيل والكذب، وأعتقد أنّ تلك النظرة ستؤدي دوراً مهمًّا في العلاقة التّاريخيّة بين المسلمين والغربيين([6])، بين من يقدس دينه ونبيّه ويريد للآخرين التعرف إليهما والإيمان بهما، وبين من يعدُّ الأول ساذجًا قد غُرّر به لضعف عقله وغياب المنطق من تفكيره. أمّا أول اطلاع جدي على الدّيانة الإسلاميّة من الأوروبيين، فقد بدأ العام 1143، بعد أول ترجمة للقرآن إلى اللغة اللاتينيّة على يد روبرت كيتون، وبدعم من رئيس أحد الأديرة في كلوني، من منطلق رأيهم أنّ التعرف إلى الإسلام أكثر من ضروري للرد عليه فكريًا وتبشير الغرب كما الشّرق بهرطقته, دون شك، لقد انقسمت آراء الأوروبيين تجاه هذا الأمر، بين لاهوتيين عدُّوا الحلّ الوحيد مع المسلمين متمثلًا بحملة عسكريّة، وبخاصة بعد الخطر الجدي الذي لمسوه بعد الانتصارات التي حقّقها صلاح الدين، ومن ثمَّ الحملات التي خاضها المغول، وللمفارقة فقد اعتقد الأوروبيون في البداية أنّ المغول إنّما أراد القضاء على الإسلام. دون شك، لقد قضت تلك الحملات العسكريّة على المحاولات الفكريّة التي كانت قد بدأت بعد ترجمة فكر إبن سينا وابن رشد على يد بيكون، لا سيما أنّه أراد الردّ الفكري عليهما معتبراً أنّه بذلك يرد على الفكر الإسلامي، في حين أنّ الكثيرين من أهل السُّنة كانوا منتقدين لفكرهما، فهنا كانت المغالطة الأوروبيّة أيضًا([7])، لا سيما أنّ كلّ تلك المحاولات الفكريّة الحواريّة التبادليّة قد انتهت للأسف مع قرع طبول النّزاعات العسكريّة، ومن المعروف في التاريخ أنَّ الأقلام تصمت مع أصوات المعارك والحملات.

أمّا القرنان الرابع عشر والخامس عشر، فقد شهدا أحداثًا مهمة بالنسبة إلى الموقف الأوروبي من الإسلام، فالمغول الذين انتُظر منهم القضاء على الإسلام، قد اعتنقوه، والدّولة العثمانيّة احتلت القسطنطينيّة كما ودولة المجر القوية، وصارت عسكريًّا مهدّدة لكل غرب أوروبا، وبرزت دعوات إلى احتواء الإسلام وليس قتاله، وصولًا إلى دعوة البابا بيوس الثاني لمحمد الفاتح إلى اعتناق المسيحية لقاء الاعتراف به ملكًا على العالم([8]). هكذا نجد أن النَّظرة الأوروبيّة للإسلام اكتنفها الغموض لا بل الرَّيبة من دين لم يعرفوا حتى حينه ردَّات فعله ولا أفعاله ، وبقيت أوروبا على تلك الحال حتى انفراط الوحدة الفكريّة التي كونتها عن الإسلام منذ كتابات جون ويكليف، الذي دعا إلى نظرة موضوعيّة عنه، وانفراط العقد كليًّا بعد الثورة اللوثريّة، وخاصة عندما أعلن مارتن لوثر أنّ المسيح الدَّجال ليس محمدًا بل بابا روما([9]). من هنا بدأ اختلاف النّظريّات تجاه الدّين الإسلامي يؤدي دورًا في دخول الأوروبيين في جدليّة قبول الإسلام في ديارهم أم لا؟ التّحالف العسكري معهم أم لا؟ وهذا ما حصل في ما بعد مع فرانسوا الأول أحد الملوك الفرنسيين، بالإضافة إلى الحروب الكاثوليكيّة البروتستنتيّة التي اندلعت في وقت كانت الحملات الإسلاميّة العسكريّة تهدد أوروبا.

حصل الاحتكاك المباشر في الثقافة كما في الحياة الاجتماعيّة في إسبانيا بين الأوروبيين والمسلمين منذ القرن التاسع الميلادي، حين احتل العرب إسبانيا، وقد اتسمت تلك العلاقة بالتوتر في بداياتها إذ حصلت بعد ذلك معارك عسكريّة، ولم تكن الحال في نهاياتها أفضل، بعد تأثر الإسبان بموجة الكراهيّة الأوروبيّة للعرب والمسلمين، وذلك خلال القرن الخامس عشر. أمّا ما بين هاتين المرحلتين، فقد عاش الإسبان مع العرب بوئام، لكن مع بعض الضوابط التي عاشوا في ظلها، والتي فعلت فعلها في ما بعد في حروبهم مع المسلمين([10])، وصولًا إلى خروج الإسلام كنظام حكم من أوروبا بعد الحروب المتتالية التي وقعت بين ألفونس ملك فرنسا مع الجيش الإسلامي في حملات متتالية لم يستطع حسمها إلّا كارل دو مارتيل الذي قام بحملة استطاع في نهايتها إخراج المسلمين من كلّ الأراضي الأوروبيّة من ضمنها تلك التي كانوا قد أقاموا فيها حضارتهم المميزة، كالأندلسيّة في إسبانيا وتوابعها، والتي بدأت كلُّها حين هزم كارل دو مارتيل جيش المسلمين العرب في بواتييه سنة 732م.

أمّا المفاصل التّاريخيّة التالية التي أثرت على العلاقات الغربيّة الإسلاميّة؛ فكانت الحملات الصليبيّة التي أتت كردَّة فعل على احتلال القسطنطينيّة من جهة، ولأطماع توسعيّة غربيّة متشحة بالصورة الدّينيّة من جهة ثانية، ثم الأخبار التي تناقلتها المجتمعات الأوروبيّة عن الإسلام والتي تمحورت بين عدم الإكتراث لديانة غريبة عنهم وبين الخوف من ردات فعلهم بعد الانتصارات التي حققها صلاح الدين الأيوبي.

بعد كل ما تقدّم، يوضح لنا التاريخ العلاقة السيئة التي طالما وسمت نظرتي الغرب والشّرق تجاه بعضهما، من منطلق فكري، إذ تأثر الشّرق فكريًا بالإغريق، بينما اتخذ الفكر الأوروبي منحىً رومانيًا، مع كل ما يتضمنه ذلك من اختلاف في النّظرة إلى الحياة ككلّ، فاليونانيون عدُّوا الإنسان هدفًا أساسيًّا لفكرهم، بكل ما يتضمنه من مثاليّة التفكير والجمال والقيم والانسجام بين عقله وفكره، بينما ذهب الرّومان تجاه التفكير العملانيّ، ممجدين القوّة المتمثلة بالمجد الجماعي الذي تحققه الانتصارات العسكريّة للامبراطويّة الرومانيّة، في حين احتقر اليونان وبخاصة الأثينيون أيّ توجّه عسكريّ يجسد القوة الجسديّة من دون الفكرية والذي عدُّوه أيضًا شكلًا من أشكال الخلل الذي يُفقد الإنسان توقه نحو الكمال، بحسب ما ذهب إليه سقراط. كذلك لا تخفى علينا الفروقات الدّينيّة التي طبعت هذه العلاقة أو النّظرة، بين المسيحيّة والإسلام، مع الإشارة إلى أنّ تحرر التأثر الغربي من الكاثوليكيّة نحو العلمنة، لم يحرر نظرته تجاه المسلمين ونظرة المسلمين بدورهم تجاه الغرب، وهذا ما سأحاول بحثه في الفقرة الثالثة موضّحًا الأسباب الجوهريّة للنّفور من التاريخ الماضي، والحالي بين ثقافتين طالما طبعتا الدول المحيطة بالمتوسط بطابعهما، ولربما تعدّى تأثيرهما ما هو أبعد من المتوسط، ليصير نزاعًا أورثاه لدول وحضارات كثيرة حتى يومنا هذا.

أوروبا اليوم والإسلام: من دون أدنى شك، يتسم الموقف الأوروبي اليوم من الإسلام بالرَّيبّة، كما أنها ليست ريبة العمليات الإرهابيّة فقط، بل هي ريبة قديمة تعود إلى تنافس الدّيانتين المسيحيّة والإسلاميّة على البشرى الكونيّة، وتجلّت في غزوات وغزوات مضادة وفتوحات تلتها حملات صليبيّة، وحملات استعمار تلاها إنهاء الاستعمار. كذلك في العلاقة بين المسلمين واليهود تسود الأجواء نفسها، وتعود إلى تنافس حديث العهد نسبيًا لكنّها تتسم بالضراوة وعلى كامل مساحة الكرة الأرضيّة، ولا نبالغ من خارج الإطار أن لبنان وفي مرحلة ما قبل الحرب الأهليّة 1975، كانت بيروت تشكل أنموذجًا فريدًا من تعايش الدّيانات السّماويّة الثلاث، في مشهد لا يمكن أن نشهده في أي مكان آخر من العالم، وللأسف، ولأغراض سياسيّة محضة دُمِّر هذا الأنموذج([11])، ربما، للإحراج الذي يشكّله للتوجهات العالميّة السياسيّة لفرض وترويج استحالة العيش والتّعايش بين أي حضارة دينيّة أو اجتماعيّة مع العرب بشكل عام، والإسلام بشكل خاص.

لكن السؤال الرّئيس والغريب الذي يطرح هنا: لماذا تنام ذاكرة الشّعوب لأكثر من مئة عام، بعد انتهاء عصور العبوديّة والاحتلالات، وتستفيق فجأة على كراهيّة تصبح غير مبرّرة لمن يجهل التاريخ ؟ لماذا سكت مؤرّخو تلك الشّعوب لمئات الأعوام، واستفاقوا اليوم على نقمة عالميّة بين شرق من جهة وغرب من جهة ثانية؟

بكل بساطة، إنّها الصّدمة التي يمرّ بها فكر تلك الشّعوب التي تعرّضت للغزو، لتهضم الفكرة وتنام عليها وتختمر، ثمّ لتعود من جديدٍ إلى الواجهة الفكريّة، لسببٍ ما، لحدث، لقرار سياسيّ… كلّها أسباب وجيهيّة من شأنها أن تكون سببًا أساسيًّا في وعي الذاكرة النائمة من مئات السّنين.([12])

صحوة الفكر هذه، بدأ التعبير عنها من عقود، بدايتها أتت في إثر انعقاد مؤتمر بندونغ في أندونيسيا سنة 1955، وشاركت في المؤتمر أندونيسيا المضيفة بالإضافة إلى باكستان وسريلانكا والهند ورومانيا، وشكّل هذا المؤتمر لحظة حاسمة في وعي شعوب الجنوب المستغَل من الغرب، وقد تحدّث رئيس الوزراء الهندي آنذاك جواهر لال نهرو، معتبراً أنّ السياسة التي اعتمدتها بريطانيا في الهند لعقود والتي اتسمت بالقتل والتّدمير والإهانات، لم تكن إلاّ توقف مؤقّت لتاريخ الهند، “فالهند تولد من جديد من إهاناتها”([13])، كذلك بعد استلام الرئيس جمال عبد الناصر الحكم في إثر انقلاب قام به مع ثلّة من الضبّاط “الأحرار”، ولّى العهد الذي كانت القرصنة الاستعماريّة تنهب فيه خيرات بعض الشّعوب لفائدة شعوب أخرى، من دون مراقبة أيّ قانون أو أيّ أخلاق.

عند إعادة قراءة محاضر هذا المؤتمر، يسترعي انتباهنا تشدد الحاضرين حول المواضيع التي تختصّ بهويّة شعوبهم والحفاظ على ثقافتهم المتفرّدة، فتعرف من هنا، الجرح المخفي الذي تشكّله عمليّة محو الثقافات الشرقيّة واستبدالها بثقافات غربيّة غريبة عنها، وملزمة باتّباعها، من دون أن ننسى أنّ تأثير الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لم يكن حاضرًا آنذاك، ولم يرَ الحاضرون بعد الاستيلاء التامّ على ثقافات العالم الشرقي عبر الغزو التامّ لجيلٍ كاملٍ من الشّباب عبر الهواتف النقّالة والميديا بشتى أنواعها اليوم.

هنا، يمكن للمرئ أن يسأل، ما الذي دفع الدّول الشرقيّة إلى إحياء تلك الهواجس القديمة اليوم؟ وما المحرّك الذي استفزّ مشاعر شعوبها وحكامها إلى أن تستيقظ هذه المشاعر فيهم، والتي يزيد عمر بعض أحداثها عن مئات السّنين، إلّا أنّه من المرجّح أنّ الجروح القديمة هي الأكثر إيلامًا لدى الإنسان، بصورةٍ فريدة كانت أمّ جماعيّة، وعلى حدّ قول “ريجيس دوبريه إنّ القديم هو النواة الصلبة، فالعنصر الأقدم هو الأكثر نشاطًا”([14]).

في المستقبل: إنّ المثير للرَّيبة في مقارنة سريعة بين الغرب والشرق،هو التقدم الذي أحرزه الأخير حتى القرن السادس، حين استسلم للسيطرة التامّة للغرب تدريجيًّا، ولأسباب باتت معروفة والتي اختلف الإصلاحيّون العرب حول الحلول المطلوبة لها. ففي حين عدَّ البعض منهم التقدّم الغربي نتيجة طبيعيّة لخروج الغربيين من الدين، وإبعاده عن الحياة السياسيّة والاجتماعيّة، داعين العرب إلى التّمثل بالغرب من هذه النّاحية مثل فرح انطون وأمين الرّيحاني، ومحمد عبدو الذي اختلف في بعض دقائق الإصلاح مع أنطون والرّيحاني، عادًّا أنّه يمكن للمجتمع العربي أن يقوم بالإصلاحات المطلوبة بالتناسق مع الإسلام الذي فهموه وطبقوه خطأً، أولئك الذين تقع على عاتقهم مسؤوليّة التّخلف العربي عن الركب الحضاري الأوروبي، ولا يتحمل الإسلام كشريعة مسؤولية ما حصل.

الخاتمة

من الواضح، أنّ العدائيّة التّاريخيّة بين الغرب والشّرق لم يكن الاختلاف الدّيني سببها المباشر، فالسياسة لها مصالحها والطموحات الشّخصيّة للملوك والرؤساء تؤدي دورها عادةً في الفتوحات والحروب والاحتلالات، وفي القرن الحديث، من ينكر القيمة الاستثنائيّة التي تؤدي مصادر الطاقة ومناطقها في تحديد السياسات العالميّة؟ وما الهدف من الاحتلال الأميريكي للعراق في العام 2003 والذي تلته ثورات عربيّة ربيعيّة المظهر والتي كانت نتائجها كارثيّة على وحدة الشّعوب وأمنها في مختلف البلدان العربيّة، وصولًا إلى تغيير أنظمة وحلول الفوضى وحروب إسرائيليّة على لبنان وغزة والعراق وسوريا واليمن! هل الدّين هو السّبب؟ هل النّفوذ الإيراني هو السّبب؟ هل العدائيّة التّاريخيّة بين الغرب والشّرق هو السّبب؟ فلنسحب المعطى الدّيني من سببيّة هذا الوضع المأزوم، فالانشقاق الحاصل بين ما كان يعرف بالقسطنطينيّة والكنيسة الرومانيّة من جهة والكنيسة اليونانيّة من جهة ثانية، أسبابه ليست دينيّة، بل فكريّة واجتماعيّة وقارّاتيّة، هو اختلاف حضاري وتقليدي بين شرق عاطفي مثالي، وغرب عملاني مؤمن بالعظمة والقوة والتنظيم، ويمكننا أن نلاحظ اليوم، أن الشرخ الذي تناولناه في بحثنا ينمو ويتّسع، لشعور الغرب بالسيطرة التامة يعكسه شعور الشرق بالاستسلام التامّ، والاستسلام الشرقي هذا لا يعني بأي شكل من الاشكال نسيان الهوية والتفريط بالطموح والتوق نحو الانتصار، إنه ينتظر، فرصة أو دعماً أو قيامةً أو حتى أعجوبة، والشواهد التاريخية حول الشعوب المهزومة، لم تذكر حالة واحدة أصرّت خلالها جماعة على الرضوخ حين سمحت لها ظروفها بالتغيير والانتصار.

المراجع

1-Ramond Ayron-l’histoire et ses interpretations, entretiens autour d’arnold toynbe-

mouton and cie- Lahay- p. 19-2

3- جان زيغلر، كراهية الغرب، دار شمال-جنوب، سويسرا

4- ريشارد سوذرن، ترجمة رضوان السيّد، صورة الإسلام في اوروبا في القرون الوسطى، بيروت، دار المدار الإسلامي، 2006

5- أمين معلوف، غرق الحضارات، دار الفارابي، بيروت، 2019.

- critique communiste- paris – Revue Critique Communiste –Régis Debray-

- 1994،paris alcan، les cadres sociaux de la mémoire Morice haulboique-

[1] – أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة- قسم الفلسفة

Professeur adjoint à l’Université libanaise, Faculté des lettres et des sciences humaines, Département de philosophie.Email: Hareb_georges22@hotmail.com

-[2] Ramond Ayron-l’histoire et ses interpretations, entretiens autour d’arnold toynbe- mouton and cie- Lahay- p. 19.

[3] – راجع، جان زيغلر، كراهية الغرب، دار شمال – جنوب، سويسرا، ص 24.

[4] – راجع، ريشارد سوذرن، ترجمة رضوان السيّد، صورة الإسلام في اوروبا في القرون الوسطى، بيروت، دار المدار الإسلامي، 2006، ص 37.

[5] – راجع، االمرجع نفسه، ص. 41

[6] – راجع، المرجع نفسه، صفحة 16.

[7] – راجع، المرجع نفسه، ص. 19.

[8] – راجع، المرجع السابق ، ص. 19.

[9] – راجع، المرجع السابق، ص. 37.

[10] – راجع، المرجع السابق ص. 57.

[11] – راجع، أمين معلوف، غرق الحضارات، دار الفارابي، بيروت، 2019.

[12] – Morice haulboique،les cadres sociaux de la mémoire،paris alcan، 1994

[13] – المرجع السابق نفسه – ص. 60.

[14]– ريجيس دوبريه – مجلة النقد الشيوعيّ – critique communiste paris – عدد 10.