الأزمة الاقتصاديّة في لبنان وانعكاساتها على شمال لبنان: مقاربة في الفقر والتفاوت المناطقي والبُنى الاجتماعيّة

عنوان البحث: الأزمة الاقتصاديّة في لبنان وانعكاساتها على شمال لبنان: مقاربة في الفقر والتفاوت المناطقي والبُنى الاجتماعيّة

اسم الكاتب: د.عبدالله محي الدين

تاريخ النشر: 2025/09/15

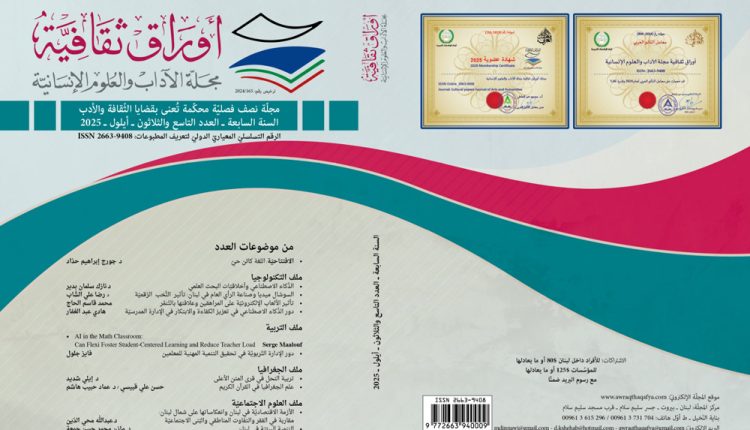

اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية

عدد المجلة: 39

تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013911

الأزمة الاقتصاديّة في لبنان وانعكاساتها على شمال لبنان:

مقاربة في الفقر والتفاوت المناطقي والبُنى الاجتماعيّة

The Economic Crisis in Lebanon and Its Repercussions on North Lebanon:

An Approach to Poverty, Regional Disparities, and Social Structure

* د.عبدالله محي الدين Dr.Abdallah Muhieddine

تاريخ الإرسال:19-8-2025 تاريخ القبول:31-8-2025

ملخص

تستكشف هذه الدّراسة الآثار المركبة للأزمة الاقتصاديّة التي يشهدها لبنان منذ العام 2019، وتفاعلها مع جائحة كوفيد-19، لا سيما في مناطق شمال لبنان. وقد تفاقمت هذه الأزمة بفعل الاختلالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة بين المناطق والفئات المجتمعيّة، ما أثر بشكل عميق على الجوانب الاجتماعيّة والاقتصاديّة ومؤسسات المجتمع المحلي.

تنطلق الدّراسة من الإشكاليّة الآتية: كيف أسهمت تداعيات الأزمة الاقتصاديّة واستجاباتها في تفاقم الفقر وتعزيز البنية الاجتماعيّة الطائفيّة في شمال لبنان؟

اعتمد البحث على المنهج الوصفي، من خلال مراجعة الأدبيّات ذات الصلة، وإجراء مقابلات مع الفاعلين المحليين، وتنظيم مجموعات بؤريّة ضمت رؤساء بلديات، وتربويين، وعاملين في القطاع الصحي، وممثلين عن القطاعات الاقتصاديّة في المناطق الريفيّة بمحافظتي شمال لبنان وعكار.

كشفت الدّراسة النتائج التي أسفرت عن الأزمة، كما توصلت إلى أنّ محافظتيّ الشّمال (شمال لبنان وعكار) تنقسمان إلى منطقتين متباينتين: جنوب الشّمال (أقضية البترون والكورة وزغرتا وبشري): وهي منطقة تتمتع بوضع اقتصادي أفضل نسبيًا. شمال الشّمال (قضاء المنية-الضنية ومحافظة عكار): حيث تتفاقم مؤشرات الفقر بشكل ملحوظ. كما أظهرت النتائج أنّ استجابة المنطقتين للأزمة اختلفت جذريًا، إذ ساهمت الأزمة في تعزيز علاقات التبعيّة (الاستزلام) التي تعيد إنتاج البنية الاجتماعيّة الطائفيّة القائمة.

الكلمات المفتاحيّة: الأزمة الاقتصاديّة، جائحة كوفيد-19، البلديات، رأس المال الاجتماعي، الاختلالات المناطقيّة، البنية الاجتماعيّة الطائفيّة، استجابة الأزمات، شمال لبنان، الرعاية الصحيّة الأوليّة، التعليم.

Abstract

This study explores the compounded effects of the economic crisis that Lebanon has been experiencing since 2019 and its interaction with the COVID-19 pandemic, with a particular focus on the North Lebanon regions. The crisis has been exacerbated by existing socio-economic disparities across regions and social groups, deeply impacting both the social and economic spheres as well as local community institutions.

This study is guided by the following research question: How have the repercussions of the economic crisis and the responses to it contributed to the deepening of poverty and the reinforcement of sectarian social structures in Northern Lebanon?

Methodologically, the study adopts a descriptive approach, relying on a review of the literature, semi-structured interviews, and focus group discussions with social actors including mayors, educators, healthcare workers, and representatives of various economic sectors in the rural areas of the northern governorates. The findings reveal that the two northern governorates—North Lebanon and Akkar—are divided into two distinct subregions: South of the North (the districts of Batroun, Koura, Zgharta, and Bcharre), which enjoys a relatively better socio-economic standing; and North of the North (the district of Minieh-Dinnieh and Akkar Governorate), where poverty indicators are markedly higher. The study further demonstrates that the responses of these two subregions diverged significantly, and that the crisis reinforced clientelist relations, thereby reproducing the existing sectarian social structure.

Keywords: Economic crisis, COVID-19 Pandemic, Municipalities, Social Capital, Regional Disparities, Sectarian Social Structure, Crisis Response, North Lebanon, Primary Healthcare, Education.

مقدمة

يعيش لبنان منذ العام 2019 إحدى اسوأ الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والسياسيّة التي شهدها في تاريخه والتي صنّفها البنك الدولي أنّها ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر([1]). وانفجرت هذه الأزمة بعد سلسلة من الأزمات، أبرزها الحرب في سوريا والتي كان لها تداعيات على الاقتصاد والاجتماع اللبنانيين، ومن بينها النزوح الذي تُقدَّر كلفته السنويّة بين 1 و 1.5 مليار دولار سنويًّا([2]). ولاحقًا جاء تفشي جائحة كوفيد-19 وتداعيات الإقفال ليفاقم من شدّة الأزمة على الاقتصاد اللبناني المتهاوي.

انفجرت الأزمة الاقتصاديّة في مجتمع يعاني تاريخيًّا من اختلالات مناطقيّة وفروقات طبقيّة، أشارت إليها الدّراسات جميعها التي أُجريت في لبنان منذ بعثة “إرفد” وحتى اليوم، وأظهرت تمركز الفقر في شمال لبنان عند مقلبيّ سلسلة جبال لبنان الغربيّة، وتحديدًا في عكار، المنية-الضنية وبعلبك- الهرمل إلى جانب طرابلس. حيث سجلت دومًا أعلى نسب للفقر، وصلت إلى 52% في عكار. وأظهرت دراسة “خارطة الفقر البشري واحوال المعيشة في العام 2004″، واستنادًا إلى مقارنة نسب الفقر والحرمان بين المحافظات، أنّ محافظة الشّمال (كانت محافظة عكار من ضمنها آنذاك) سجلت أعلى نسبة في الفقر والحرمان في الأدلة كافّة التي استُخدِمت. وبحسب دليل الوضع الاقتصادي سجلت نسبة 71.1%، وبحسب دليل أحوال المعيشة نسبة 46.6%، وبحسب دليل فقر الدخل سجلت نسبة 52.6%[3].

والمقارنة بين الأقضية ضمن محافظة الشّمال نفسها، يشير إلى الاختلاف في أوضاعها، إذ تشكّل كل من عكار والمنية- الضنية وطرابلس مناطق الفقر بامتياز، في حين أنّ أقضية الكورة، بشري وزغرتا تتمتع بمؤشرات أفضل، ويحتل قضاء البترون إلى جانب قضاء كسروان موقعًا رئيسًا بوصفه يصنف أنّه من الأقضية الأقل فقرًا في لبنان([4]).

إشكاليّة الدراسة

الخدمات الاجتماعيّة في لبنان ليست مضمونة قانونيًا، وإنما يحتاج المواطن إلى طلبها من المؤسسات المعنيّة عبر “الوساطة” عند الحاجة. كما أنّه لا توجد سياسة اجتماعيّة شاملة للدولة اللبنانيّة، بل هناك سياسات اجتماعيّة لكل طائفة من الطوائف، يُموَّل الجزء الأكبر منها عبر عقود مشتركة مع الوزارات المعنيّة في الدولة. هذا الوضع جعل الوصول إلى الخدمات الاجتماعيّة يحصل إمّا من خلال المؤسسات الطائفيّة مباشرة أو عبر مؤسسات الدولة في حال طلبها المباشر من الزّعامات السياسيّة والطائفيّة. ويساهم هذا الواقع في إعادة إنتاج البنى الاجتماعيّة الطائفيّة التي يقوم عليها استقرار النّظام السياسي الطائفي.

ساهمت الأزمة الاقتصاديّة في تدهور أوضاع الأسر المعيشيّة وفي تدهور نظام الحمايّة الاجتماعيّة الذي كان ضعيفًا أصلًا. وتراجعت قدرة الأسر في غالبيّة المناطق اللبنانيّة على توفير الحدّ الأدنى من متطلبات المعيشة، وعليه عمقت تداعيات الأزمة الظروف المعيشيّة للأسر، كما ساءت أحوال الاقتصادات الريفيّة والخدمات فيها. وفي المقابل، فعّلت هذه التّداعيات آليات التّضامن الاجتماعي الطائفي التي تعزز البنى الاجتماعيّة الطائفيّة.

وعليه، تتلخص إشكاليّة الدّراسة في السؤال الآتي: كيف أسهمت تداعيات الأزمة الاقتصاديّة واستجاباتها في تفاقم الفقر وتعزيز البنية الاجتماعيّة الطائفيّة في شمال لبنان؟

واستنادًا إلى هذه الإشكاليّة، فإنّ فرضيات الدّراسة الرئيسة هي:

- يساهم غياب أو تدهور نظام الحمايّة الاجتماعيّة في زيادة الطلب عليها عبر أشكال التضامن الطائفيّة الأوليّة.

- تساهم عدم قدرة البلديات على القيام بوظائفها المنصوص عليها في القانون في تعزيز ولاء رئيس البلديّة للزعامة الطائفيّة.

- تساهم الأزمة وعدم قدرة الأسر على تلبيّة احتياجاتها الاساسيّة في تعزيز دور رئيس البلديّة كوسيط بين السكان والزعامة الطائفيّة.

أهداف الدراسة

يهدف هذا البحث إلى دراسة الآليات التي اعتمدها المجتمع – بمؤسساته وبناه الاجتماعيّة والسياسيّة – للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة في الأقضية الرّيفيّة بشمال لبنان، وما آثاره على تعزيز البنى الاجتماعيّة الطائفيّة القائمة.

استندت الدّراسة على المنهج الوصفي مستخدمة مقاربة تجمع ما بين البحث الكمي والنّوعي، إذا لجأنا إلى معطيات ثانويّة قبل الأزمة وبعدها لتوصيف الواقع الحالي، وأُجريت مقابلات معمقة مع الفاعلين الاجتماعيين في القطاعات المدروسة لفهم آليات الاستجابة والتّحديات التي واجهتهم، واستُكملت الدّراسة بمجموعات عمل بؤريّة قطاعيّة ومناطقيّة، للتأكد من المعطيات التي حُصِل عليها في المقابلات الفرديّة.

نفذت هذه الدّراسة في المدّة بين شباط (فبراير) وتموز(يوليو) 2024، وركزت على المدّة الممتدة من خريف 2019 حتى منتصف العام 2024.

أُجريت مقابلات فرديّة معمقة مع 136 صاحب مصلحة في المحافظتين، ونُظِّمت 21 مجموعة عمل بؤريّة، شارك فيها 125 شخصًا. وبلغ المجموع الإجمالي للأشخاص الذين شاركوا في الدراسة 211 شخصًا*.

لذا، وانسجامًا مع سياق هذه المنهجيّة، فإنّ المعطيات التي تُوصِّل إليها هي معطيات نوعيّة، تقوم على توصيف المشكلات الأساسيّة التي برزت خلال الأزمة، وتحديد أشكال الاستجابة لها، وآثارها على المجتمع.

الدّراسات السّابقة

الدراسة الاولى بعنوان الأزمة الاقتصاديّة وتأثيرها على الأسرة اللبنانيّة (دراسة ميدانيّة على عيّنة من الأسر في منطقة بيروت وضواحيها)([5])، هدفت هذه الدّراسة إلى التعرف بأثر الأزمة الاقتصاديّة على الأسرة لقياس التّغيرات في الدّخل، والإنفاق، والعلاقات الأسريّة، وانعكاسات الأزمة على الأبناء. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمة تقنيّة الاستمارة التي وُزِّعت على عينة عمديّة من أصحاب الدخل المتوسط من 250 أسرة في منطقة بيروت وضواحيها. وتوصلت الدّراسة إلى أنّ الأزمة أدت إلى اختلال الوظيفة الاقتصاديّة للأسر، فعطّلت وظائفها الاجتماعيّة والتربويّة. وأظهرت النتائج تراجعًا في المستوى المعيشي، وظهور استراتيجيات تكيف سلبيّة، مثل تقليل النفقات الأساسيّة، ما انعكس في ارتفاع معدلات الخلافات الزوجيّة، وتراجع التّحصيل الدراسي للأبناء، وحرمان الأطفال من الترفيه.

الدّراسة الثانيّة كانت بعنوان: تأثير الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة في لبنان على تفضيلات الناخبين وخياراتهم في الانتخابات النيابيّة للعام 2022([6]) إذ سعت إلى دراسة أثر الأزمة الاقتصاديّة على الناخبين لا سيما بعد الاحتجاجات الحاشدة في 17 تشرين الاول/ أكتوبر 2019، وإلـى مراقبـة مـا إذا كانـت الانتخابـات سـتُحدث أي تغييـرات فـي الهيكليّة السياسـيّة الجامـدة فـي لبنـان.

اعتمدت هذه الدراسة على منهج كميّ من خلال استمارة الكترونيّة، نفذت في شباط 2022، وشارك فيها 6818 شخصًا من مختلف المناطق اللبنانيّة. وكشفت الدراسة تغييـرات كبيـرة فـي خيـارات النّاخبيـن، من جهة زيادة نسـبة المؤيديـن للمجموعـات المعارضة المستقلة بشكل ملحوظ فــي الفئــات العمريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والطائفيّة جميــعها. وتخلص الدّراسة إلـى أنّ الأزمـة الاقتصاديّة والاجتماعيّة فــي لبنــان أثـّـرت بالفعــل علــى خيــارات الناخبين.

الدراسة الثالثة بعنوان: تأثير الإغلاق خلال جائحة كوفيد- 19 على الوصول إلى التعليم وجودته: آراء الطلاب والمعلمين([7]). استندت الدراسة إلى تقنيّة الاستمارة التي شملت 916 مشاركًا (ثلثهم من السوريين) من بينهم 582 طالبًا و334 معلمًا. وغطت أربعة محاور رئيسة: التأثير الاجتماعي والاقتصادي على الطلاب والمعلمين، والوصول إلى التعليم، وجودة التعليم، ومدى جهوزيّة الطلاب لإجراء الامتحانات الرسميّة.

وخلصت الدّراسة إلى أنّ الأزمة الاقتصاديّة وازمة كوفيد-19 كان لها تأثير شديد على الوصول إلى التعليم، حيث إن الفئات الأكثر حرمانًا لم تستطع تحمّل تكلفة التعلّم من بُعد لجهة المعدات والإنترنت، الأمر الذي أدّى إلى توقّف العديد من الطلاب عن الدّراسة. بالإضافة إلى ذلك، تدهورت جودة التعليم بشكل كبير خلال مدّة الإغلاق، بسبب انخفاض عدد أيام التّعليم وساعات التدريس الإجماليّة، وخبرة المعلمين المحدودة في استراتيجيات وتقنيات التعلّم عن بُعد، وصعوبة تحقيق الأهداف التعليميّة.

وإلى جانب هذه الدّراسات، نٌشرت الكثير من الدراسات منها ما كان نتاجًا لاجتماعات خبراء في مجالات معيّنة، كالصّناعة والرّعاية الصّحيّة، ومنها ما كان يدرس أثر الأزمة الاقتصاديّة على فئة أو شريحة معينة من المجتمع. وما يميز هذه الدّراسة أنّها تقارب الأزمة من زاويّة مختلفة، وترتبط بالبنى والمؤسسات الاجتماعيّة وكيفيّة إستجابتها للازمة في قطاعات اقتصاديّة واجتماعيّة مختلفة، بالإضافة إلى دراسة تداعيات الأزمة على الفقر والتفاوت المناطقي وعلى البنى الاجتماعيّة في مناطق متمايزة نسبيًا في المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

أولًا: الاوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة في محافظتي لبنان الشّمالي وعكار

- الأوضاع الدّيموغرافيّة:

تقع محافظتا لبنان الشّمالي وعكار في الجزء الشّمالي الغربي من لبنان، وكانتا في الأصل محافظة واحدة تضم 6 أقضية هي طرابلس (مركز المحافظة)، عكار، المنية-الضنية، زغرتا، بشري، الكورة والبترون، إلّا أنّه في العام 2003 أُنشئت محافظة عكار بموجب القانون رقم 522.

يبلغ عدد المقيمين في محافظتي الشّمال وعكار، باستثناء طرابلس، 718,100 نسمة([8])، وتتراوح نسبة من هم أقل من 24 سنة بين 32.2% في قضاء البترون و50.6% في قضاء المنية-الضنية و52% في محافظة عكار. وترتفع نسبة الشّيخوخة في البترون إلى 16.5% بينما تنخفض في المنية-الضنية إلى 6.5% وفي عكار إلى 6.3%. أمّا قضاء زغرتا فترتفع فيه النسبة إلى 43.6% بسبب وجود منطقة مرياطة القادريّة التي ترتبط بالنسيج الاجتماعي لمنطقة الضنية أكثر من ارتباطها بالنسيج الاجتماعي في زغرتا.

(جدول رقم 1) توزع السكان حسب الجنس والفئات العمريّة في محافظة الشّمال

| الأقضية والمحافظة | عدد المقيمين | الفئات العمريّة | معدل الاعالة العمريّة | ||

| اقل من 24 | بين 25و64 | فوق 65 | |||

| البترون | 58900 | 32.2 | 51.2 | 16.5 | 49.9 |

| بشري | 22100 | 33.3 | 50.9 | 15.8 | 50.5 |

| الكورة | 84600 | 39.5 | 49.7 | 10.9 | 48.5 |

| زغرتا | 87700 | 43.6 | 47.4 | 9 | 54.9 |

| المنية-الضنية | 140800 | 50.6 | 42.9 | 6.5 | 60.9 |

| محافظة عكار | 324,000 | 52% | 41.7% | 6.3% | 61.8 |

| طرابلس | 243800 | 46 | 45.5 | 8.5 | 54 |

| المجموع العام | 961900 | ||||

ويعكس هذا التركيب السّكاني فَتوةَ كل من محافظة عكار وقضاء المنية-الضنية، وارتفاع مؤشر الشيخوخة في الأقضية الأخرى. وهذا التوزع للفئات العمريّة ينعكس على معدل الإعالة العمريّة* الذي يصل في المنية-الضنية إلى 60.9 وفي عكار إلى 61.8 (مع الإشارة إلى أنّ هذا المعدل هو الأعلى على مستوى الأقضية) مقارنة بالمعدل الوطني الذي يبلغ 53.9، وينخفض إلى ما دونه في الأقضية الأخرى، ويصل في قضاء الكورة إلى 48.5. ويشكل ارتفاع معدل الإعالة في المنية-الضنية وعكار عبئًا كبيرًا على المجتمع، ويشير إلى زيادة الضّغط على القوى العاملة بسبب ارتفاع نسبة المُعالين في الأُسرة، وكذلك زيادة الأعباء على ميزانيّة الأُسرة والمتعلقة بالخدمات الاجتماعيّة ولا سيما الصّحة والتّعليم.

- الواقع التربوي قبل الأزمة:

يُعدُّ الالتحاق بالتّعليم أحد المؤشرات التي تُظهر التفاوتات الاجتماعيّة بين المناطق والفئات الاجتماعيّة. وتُبيّن المعطيات الإحصائيّة لقطاع التعليم قبل الأزمة تباينًا كبيرًا في نسب الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، إذ تشير البيانات إلى أنّ: نسبة الملتحقين بالتعليم الرسمي في لبنان لمن هم بين 3-24 سنة (في مختلف مراحله: التعليم العام، التقني، والجامعي) تبلغ 47.8%، وترتفع في محافظتي الشّمال وعكار لتصل إلى 49.3%. وعند المقارنة بين الأقضية، نلاحظ ارتفاع النسبة في عكار إلى 68%، وفي المنية-الضنية إلى 63%، بفارق يتراوح بين 15 و23 نقطة مئويّة عن المعدل الوطني.

أمّا في باقي الأقضية، فتنخفض النّسبة في زغرتا لتساوي المعدل الوطني تقريبًا، وتتدنى إلى 42% في بشري، وإلى 35% في الكورة، لتسجل أدنى نسبة في قضاء البترون فتصل إلى 29%.

(جدول رقم 2) الالتحاق بقطاعات التعليم لمن هم بين 3 و24 سنة

| الآقضية/ والمحافظة | الالتحاق بالتعليم الرسمي | الالتحاق بالتعليم الخاص المجاني | الالتحاق بالتعليم الخاص غير المجاني |

| محافظة عكار | 68% | 6.0% | 25.80% |

| المنية-الضنية | 63% | 8.9% | 27.60% |

| طرابلس | 58% | 10.5% | 31.00% |

| زغرتا | 49% | 6.0% | 44.70% |

| بشري | 42% | 9.4% | 48.00% |

| الكورة | 35% | 6.1% | 58.50% |

| البترون | 29% | 2.4% | 69.10% |

| متوسط الالتحاق | 49.3% | 8.2% | 43.5% |

استنادًا إلى معطيات الالتحاق بالتّعليم الرسمي، يتبيّن وجود فجوة واضحة بين المناطق الفقيرة (أكثر من 60%) والغنيّة (أقل من 40%) في الاعتماد على التّعليم الرسمي، كما تشير أكثر إلى أنّ مناطق الشّمال تنقسم إلى ثلاث مناطقة متباينة في المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهي على الشّكل الآتي:

- الأولى فقيرة وتتسم بالهشاشة الاقتصاديّة الواضحة، تعتمد بشكل رئيس على التعليم الرسمي، ويضعف خيار التعليم الخاص المدفوع وتشمل محافظة عكار وقضاء المنية-الضنية.

- الثانيّة متوسطة وما فوق وتعتمد بشكل متوازن بين التعليم الرسمي والخاص، ما يعكس وجود طبقة وسطى كبيرة وتضم قضائي بشري وزغرتا.

- الثالثة ميسورة وتعتمد على التعليم الخاص المدفوع بنسبة تصل إلى ما يقارب الثلثين، ما يعكس وفرة الموارد والقدرة الشرائيّة، وتشمل أقضية الكورة والبترون.

- الواقع الصّحي قبل الأزمة:

تُظهر المعطيات الإحصائيّة للعام 2019 أنّ التأمين الصّحي يتفاوت بشكل كبير بين أقضية محافظات الشّمال، فتنخفض نسبة من لديهم تأمين صحي إلى 37.3% في المنية-الضنية وترتفع إلى 71.7% في البترون. ويبيّن جدول توزع المشمولين بالتّأمين الصّحي على الجهات الضامنة، أنّ قضاء عكار يعتمد بشكل أساسي على التّأمين الخاص بالمؤسسات الأمنيّة بنسبة تصل إلى 56.9%، وتنخفض هذه النسبة تدريجيًّا في أقضية بشري (32.9%) وزغرتا (30.3%) والمنية-الضنية (24.4%) والكورة (20.7%)، لتُسجَّل أدنى نسبة في قضاء البترون وتبلغ 17.2%.

في المقابل، ترتفع نسبة من يتمتعون بتغطية الضمان الاجتماعي في قضاء البترون إلى 56.2%، أمّا في المنية-الضنية وبشري فتصل إلى ما يعادل 48%، ولتُسجَّل أدنى نسبة في عكار فتبلغ 26.7%. وترتفع نسبة المشمولين بنظام تعاونيّة موظفي الدّولة في أقضية البترون، الكورة، وتنخفض في كلٍّ من المنية-الضنية، عكار، زغرتا وبشري([9]).

(جدول رقم 3) توزع المشمولين بالتأمين الصّحي على الجهات الضامنة 2018-2019

| الجيش وقوى الأمن | الضمان الاجتماعي | تعاونيّة الموظفين | خاص | غير ذلك | |||

| عكار | 45.4% | تأمين صحي | 26.7% | 5.9% | 2.3% | 8.6% | |

| المنية-الضنية | 37.3% | 24.4% | 47.9% | 6.2% | 2.1% | 19.5% | |

| البترون | 71.7% | 17.2% | 56.2% | 12.8% | 8.4% | 5.4% | |

| بشري | 53.3% | 32.9% | 47.8% | 5.6% | 9.5% | 4.2% | |

| الكورة | 60.5% | 20.7% | 42.4% | 9.6% | 11.4% | 15.8% | |

| زغرتا | 51.7% | 30.35 | 40.7% | 5.8% | 6.2% | 17% | |

| النسبة العامة | 53.4% | 55.6 % | 30.4% | 43.6% | 7.65% | 6.65% | 11.75% |

يعكس توزع المشمولين بأنظمة التأمين الصّحي طبيعة الأنشطة الاقتصاديّة الأساسيّة للسكان في هذه الأقضية، إذ يظهر أنّ أقضية البترون، الكورة زغرتا وبشري، هي الأفضل من ناحيّة التمتع بأنظمة الحمايّة الاجتماعيّة، وأنّ العلاقة مع الإدارة العامة والعمل في القطاع الخاص يشكلان المصدر الأساسي لدخل الأُسر، في حين أنّ عكار والمنية-الضنية لا يتمتعان بالحمايّة ذاتها، وأنّ المصدر الأساسي لأنظمة التأمين مرتبطة بالمؤسسات العسكريّة والأمنيّة، وأنّ العمل في القطاع الخاص في عكار هو الأدنى. وتؤكد المعطيات عن الواقع الصّحي وأنظمة التغطية الصحيّة أيضًا، انقسام مناطق الشّمال إلى ثلاث مناطق ذات خصائص اقتصاديّة واجتماعيّة متباينة.

- الدّخل وأوضاع الأُسر المعيشيّة:

يؤكد جدول توزيع الدّخل على الأُسر في محافظتي لبنان الشّمالي وعكار مقارنة بالمعدل الوطني، الفوراق في مستويات المعيشة والقدرة الشرائيّة. إذ تبلغ نسبة الأُسر التي يقل دخلها عن الحدّ الأدنى للأجور 17.9% على المستوى الوطني، ترتفع نسبة هذه الفئة بشكل ملحوظ في المنية-الضنية (31.8%) وعكار (26.8%). أمّا في قضائي زغرتا وبشري فتقترب النِّسب من المعدل الوطني (19% و17.8% على التوالي)، بينما تسجل الكورة والبترون أدني المستويات، ما يشير إلى وضع اقتصادي أفضل.

وتتقارب نسب الأُسر التي يتراوح دخلها بين 650 الفاً و2.4 مليون ليرة من المعدل الوطني (24.6% و29.7%) مع ارتفاع جزئي في قضائي زغرتا وبشري، وارتفاع كبير في اقضية الكورة والبترون. وتظهر الفوارق بشكل أوضح عند شريحة الأُسر ذات الدخل بين 2,4 و5 ملايين ليرة، إذ ترتفع نسبها في الكورة وتنخفض بوضوح في عكار والمنية-الضنية.

(الرسم البياني رقم 1) توزيع الدخل على الأُسر في محافظتي لبنان الشّمالي وعكار 2018-2019

أمّا الأُسر ذات المداخيل المرتفعة (فوق 5 ملايين)، فتسجل نسبًا تفوق المعدل الوطني (6.2%) لتسجل (10%) في البترون و(7.3%) في الكورة، بينما تتراجع إلى أدنى مستوياتها في زغرتا (3.3%)، وعكار (3%) والمنية-الضنية (2.1%) وبشري (1.6%)، ما يبرز محدوديّة حضور الطبقات الميسورة في هذه الأقضية. وبهذا يعكس التوزيع صورة اجتماعيّة–اقتصاديّة متباينة بحدة بين مناطق فقيرة ومتوسطة ومتوسطة عليا.

- واقع سوق العمل والعمالة:

تركّز أغلب الأنشطة الاقتصاديّة في منطقة الشّمال على القطاعات الخدماتيّة، الصناعيّة والزراعيّة. في ظل غياب الاستراتيجيّات التنمويّة المناطقيّة، كما الأزمة الاقتصاديّة والماليّة، ترتفع المنافسة على الوظائف والدخل، وتُعوَّق عمليّة تطوير القطاعات الاقتصاديّة ومن ضمنها المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إذ يفتقر الفاعلون الاقتصاديّون إلى رؤية اقتصاديّة واجتماعيّة تحدد وظيفة ودور هذه المناطق في التشكيلة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة والسياسيّة اللبنانيّة. ويساهم نقص التّمويل وصعوبة الوصول إلى الأسواق وتدهور البنية التحتيّة، في زيادة الصعوبات والتحديات أمام رواد الأعمال والشّركات الناشئة.

أظهرت دراسة تحليل سوق العمل في لبنان في العام 2017، أنّ نسبة البطالة لدى الشباب هي أعلى بكثير في شمال لبنان منها في سائر أنحاء البلاد([10])، وأنّ الوظائف في القطاع الخاص تستقطب النّسبة الأعلى من القوى العاملة في لبنان، لكن في محافظتي شمال لبنان ترتفع نسبة الاعتماد على القطاع العام أكثر، وأنّ جزءًا أساسيًّا من الدّورة الاقتصاديّة يستند بشكل رئيس على مداخيل القطاع العام ومن بينها المؤسسات العسكريّة. لذا كان لتدهور القيمة الشّرائيّة للأجور وعدم مرونة القطاع العام في تصحيح الرواتب، تداعيات سلبيّة على مجمل النّشاط الاقتصادي في هذه المناطق، ما جعل الأزمة الاقتصاديّة في لبنان وتدهور العملة الوطنيّة يؤثران، بشكلٍ كبير، على الأوضاع المعيشيّة والاقتصاد الريفي ولا سيما في شمال لبنان.

(الرسم البياني رقم 2) توزيع الدخل على الأُسر في محافظتي لبنان الشّمالي وعكار 2018-2019

يكشف جدول نسب البطالة في أقضية الشّمال مقارنة بالمعدل العام في لبنان في العام 2018-2019، تباين يظهر مفارقات في العلاقة بين مستوى المعيشة والقدرة على الحصول على فرصة عمل، ففي حين تسجل الكورة وبشري والمنية-الضنية وزغرتا نسب مرتفعة من البطالة، تأتي عكار والبترون في أسفل الترتيب، ما قد يثير التباسًا حول الأسباب الكامنة لهذا التوزيع غير المتجانس. في البترون يبدو أنّ السّياحة على مدار العام توفر فرص عمل في المطاعم والمسابح وتسهم في خفض البطالة. بينما في عكار، فأنّ الحجم السّكاني الكبير واتساع سوق العمل غير الماهر يسمح بامتصاص قسم من اليد العاملة.على النقيض تعاني الأقضية الأخرى من ضعف الأنشطة الاقتصاديّة، إلى جانب أنّ النّشاط السّياحي طابعه موسمي، الأمر الذي يحدّ من توفر وتنوع فرص العمل، إلى جانب عزوف الشّباب المتعلم عن المهن التي ينظر إليها كمهن “وضيعة”، وهو ما يظهر في الكورة، فيشغل الوافدون من خارجها، لا سيما طرابلس وعكار، وظائف المطاعم والمقاهي([11]).

من جهة أخرى، يكشف الجدول اتساع فجوة البطالة بين الفئات العمريّة، إذ ترتفع بشكل حادّ لدى الشباب دون 25 سنة، في المناطق الشّماليّة جميعها عن المعدل الوطني، لتصل في الكورة إلى 36 نقطة مئويّة، وبشري إلى 26، وزغرتا إلى 23 نقطة، والمنية-الضنية إلى 20 نقطة وعكار إلى 18 نقطة والبترون إلى 13 نقطة. ويُعدُّ ارتفاع نسب البطالة في وسط الشّباب دون 25 سنة، أحد الدّوافع الرئيسة للهجرة بحثًا عن فرص أفضل خارج المنطقة أو خارج البلاد.

– توزع القوى العاملة على القطاعات الاقتصاديّة الأساسيّة:

يُظهِر جدول توزع القوى العاملة في شمال لبنان، أنّ قطاع الخدمات يشكل المصدر الأساسي لتوفير فرص العمل في الشّمال بنسبة 76% يليها القطاع الصّناعي بنسبة 17.6% ومن ثم القطاع الزّراعي بنسبة 6.4%([12]). ويستحوذ قطاع الخدمات على نسب مرتفعة في أقضية الشّمال وفي مقدمتها قضاء زغرتا ومحافظة عكار، فتصل إلى 81% وينخفض إلى 66% في المنية-الضنية. ويشمل قطاع الخدمات مجموعة واسعة من النّشاطات مثل المهن الحرة، وتقنيات المعلومات والاتصالات، والوظائف في القطاع العام والمؤسسات العسكريّة والتعليم والخدْمات السياحيّة.

(الرسم البياني رقم 3) توزع القوى العاملة على القطاعات الاقتصاديّة الرئيسة

أظهرت معطيات التغطية الصّحيّة أنّ نسبة العاملين في القطاعين العام والخاص مرتفعة في اقضية البترون والكورة وزغرتا وبشري، وتسجًل المنية-الضنية نسبًا أدنى، بينما تتمايز عكار بارتفاع نسبة المنتسبين إلى المؤسسات العسكريّة لتصل إلى اكثر من نصف العاملين، مقابل تدني نسبة المشمولين في الضمان الاجتماعي إلى 26.7%، وهي النسبة الأدنى على المستوى الوطني. ويظهر هذا التوزيع عن ارتباط وثيق بين أنماط النّشاط الاقتصادي ومستوى الحماية الاجتماعيّة.

فعلى سبيل المثال، يشكل النشاط السياحي على مدار العام ركيزة أساسيّة في البترون، حيث يتركز النّشاط السياحي والتجاري على الساحل وفي المدينة، ما يتيح فرص عمل أكثر انتظامًا. بالمقابل، يتسم النّشاط السياحي في زغرتا وبشري بالطابع الموسمي غير المستدام، ويرتكز على بلدات محددة مثل إهدن وغابة الأرز ومحيطهما، من دون أنّ ينعكس بشكل بنيوي على الاقتصاد المحلي أو يضمن استقرارًا في فرص العمل.

أمّا الكورة، فلم تجد هويتها السياحيّة حتى الآن، ومنطقتي المنية-الضنية وعكار، وعلى الرّغم من إمتلاكهما لمقومات طبيعة وسياحيّة، فإنّهما أيضًا، لم ينجحا في بلورة الهُوية السياحيّة الخاصة بهما، كما يعانيان من ضعف الخدمات السياحيّة، ولا سيما خدمات الاستقبال والضيافة، والمطاعم والتي تنعكس سلبًا على تجربة الزوار ويكرّس انطباعاتٍ غير محفِّزة للوافدين.

يأتي العمل في القطاع الصناعي في المرتبة الثانية في شمال لبنان بنسبة 17.6% من إجمالي العاملين، غير أنّ التوزيع على مستوى الأقضية يكشف ارتفاع النّسبة إلى 21% في البترون والمنية-الضنية، وتنخفض تدريجيًّا إلى 18% في الكورة، و17% في بشري، و16% في زغرتا، وصولًا إلى أدنى مستوى لها في عكار بنسبة 13%. وتعد صناعة الأغذيّة المحرك الأساسي للنّشاط الصّناعي في الشّمال، فتستحوذ على 32% من عدد المصانع، تليها صناعة المواد المنجميّة غير المعدنيّة المرتبطة بقطاع البناء بنسبة 20%، ثم المصنوعات الخشبيّة والمفروشات فتشكل نسبة 15%. أمّا الصناعات الكيميائيّة فتشكل 10%، والمعدنيّة 9%، لتأتي بعدها القطاعات الأخرى مثل صناعة الورق والكرتون والطباعة 5%([13]). وحصة محافظتي الشّمال من المؤسسات الصناعيّة في لبنان لا تتعدى 9.67%، موزعةً بين 8.78% لمحافظة لبنان الشّمالي، و0.89% لمحافظة عكار.

وعلى الرّغم من أنّ منطقة شمال لبنان تعدُّ المنطقة الزّراعيّة الثانية بعد البقاع، فإنّ قدرتها الاستيعابيّة لليد العاملة ما زالت منخفضة، إذ يتبين أنّ النّسبة لا تتعدى 6.3%، وأنّ التّدقيق في معطيات الأقضية يظهر أنّ 13% من القوى العاملة في قضاء المنية-الضنية يعملون في القطاع الزراعي، وتنخفض هذه النسبة في قضاء بشري إلى 9% وفي عكار إلى 6% لتصل إلى 4% في الكورة و3% في زغرتا. وتعدُّ هذه النِّسبة أقل من المعدل الوطني الذي يبلغ 8% من القوى العاملة الفعالة([14]).

يعاني القطاع الزراعي من مجموعة من التّحديات المرتبطة بطبيعة السياسات العامة الزراعيّة والتي يمكن الاشارة إليها بالآتي:

- عدم الاستقرار السياسي الإقليمي والوطني الذي ينعكس سلبًا على خطوط التصدير.

- ضعف المؤسسات والحوكمة الزراعيّة وتراجع أولوية قطاع الأغذية الزّراعيّة، وعدم تخصيص الموارد الكافية في موازنة وزارة الزراعة.

- ضعف وصول المزارعين إلى الإئتمان والمدخلات المستوردة.

- ارتفاع كلفة الطاقة والكهرباء وضعف الاستثمار في التكنولوجيا.

- صعوبة في وصول صغار ومتوسطي المزارعين إلى الأسواق الخارجيّة.

- ضعف البنية التّحتيّة للتبريد عند النقل والتّبريد في نقاط الشّحن، وأنظمة التّعبئة، والتّغليف، والفرز.

6- البلديات بين إدارة المجتمع وإدارة التنمية:

تضم محافظتْي الشّمال وعكار (باستثناء قضاء طرابلس) 447 بلدة، ويوجد فيها 283 بلديّة([15]). وتشكل البلديّات الصّغرى التي لا يزيد عدد أعضاء مجلسها البلدي عن 9 أعضاء نسبة 50% من إجمالي عدد البلديات، في حين تصل نسبة البلديات الوسطى نسبيًّا والتي تضم ما بين 12 و15 عضوًا، إلى 44.6%، وتبقى نسبة 5.4% للبلديات الكبرى التي يزيد عدد أعضاء مجلسها البلدي عن 18 عضوًا.

(جدول رقم 4) توزع البلديات على البلدات حسب عدد أعضائها دون قضاء طرابلس

| القضاء | البلدات | البلديات | الاتحادات | البلديات تبعًا لعدد الآعضاء | ||||

| 9 أعضاء | 12 عضوًا | 15 عضوًا | 18 عضوًا | 21 عضوًا | ||||

| الكورة | 47 | 37 | 1 | 26 | 6 | 5 | – | – |

| زغرتا | 44 | 32 | 1 | 23 | 2 | 6 | – | 1 |

| البترون | 72 | 31 | 1 | 22 | 5 | 3 | 1 | |

| بشري | 23 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | |

| المنية-الضنية | 53 | 37 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 |

| عكار | 208 | 134 | 12 | 57 | 35 | 33 | 7 | 2 |

| المجموع | 447 | 283 | 19 | 141 | 63 | 63 | 12 | 4 |

| النسبة المئويّة | 63% | 50% | 22.3% | 22.3% | 4% | 1.4% | ||

ويُظهِر هذا التصنيف للبلديات، تبعًا لعدد الأعضاء، انتشار البلديات الصغرى بنسبة تزيد عن النّصف، وهذا الأمر يؤثرًا سلبًا على قدرتها في إدارة عملية التنمية المحليّة، ولا سيما أنّ عدد الأعضاء مرتبط بحجم السّكان المسجلين وليس المقيمين. وبسبب ارتفاع ظاهرة الهجرة والنّزوح الريفي، تفتقد هذه البلدات للعنصر البشري المحرك الأساسي لعملية التنمية، وللموارد الطبيعيّة والماديّة التي تسهل على الإدارات البلديّة التّعامل مع التحديات التي تواجهها لا سيما في المناطق التي تعاني من فقر.

إنّ إقرار قانون البلديات الذي عمل على تكريس التفتيت في المجتمعات المحليّة، لم يكن إلا استكمالًا لدور الزعيم المحلي في البنية الهرميّة التي عرفها لبنان في القرن التاسع عشر من خلال دور الوسيط بين الأهالي والسّلطة. كان هذا الدّور قائمًا على المجموعات العائليّة التي كانت تتناسق بالامتثال لقواعد نظام كامل من العلاقات العائليّة التي تؤثر على جملة البنى ذات المستوى الأعلى (السلطة)، ويجد هذا التّجمع العائلي ركيزته في القرية التي تضم على الأقل تجمعًا عائليًّا مماثل آخر، ما يجعل القرية مجتمعًا مركّبًا ([16]).

وبالتالي، عرف لبنان دور الزعيم المحلّي في البنية الهرميّة للسّلطة منذ القرن التاسع عشر، ومع التّطور الاجتماعي السياسي اللبناني توسعت الوحدة الاجتماعيّة القاعديّة من العائلة إلى القرية، وحُدِّثت ومُؤسست من خلال البلديّة كإدارة محليّة. تستند البلديات إلى دور العائلات كناظم أساسي لهذا التحديث، مع توسيع دور الوسيط ليكون أداة للضبط الاجتماعي العَمودي. ومن خلال هذه الآليّة، تقوم السّلطة بضبط انتظام السّكان، وإخضاعهم للقوى المشكّلة لبنية النظام السياسي الطائفي.

- البلديات والتنمية المحليّة:

نص قانون البلديات في مادته الأولى على أنّ “البلديّة هي إدارة محليّة تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون”. ونصت المادة 49 منه على مجموعة من الصلاحيّات الواسعة للمجلس البلدي التي تمنحها نظريًّا صلاحيات واسعة لكن من دون القدرة على تحويلها إلى واقع ملموس.

وعلى الرّغم من كل الخطابات التي تتحدث عن دور البلديّات المحليّة في تحقيق التنمية المحليّة وتلبية الاحتياجات المحليّة، تشير التّجربة اللبنانيّة إلى وجود معوقات بنيويّة تحدّ من فاعليتها، ويمكن تحديد خمسة معوقات رئيسة:

- معوقات متأتية من غياب الاستراتيجيّة الاجتماعيّة والوطنيّة كما غياب خطط التنمية المناطقيّة.

- معوقات متأتية من عدم فاعليّة الإدارة المشرفة على العمل البلدي، والمتمثلة بوزارة الداخليّة والمديريّة العامة للبلديات، التي لا تؤدي دورًا في تمكين البلديات من جهوزيّة التّعاطي مع قضايا التنمية المحليّة.

- معوقات متأتية من حدّة الانقسامات المحليّة الناتجة عن الانقسامات العائليّة بسبب الانتخابات البلديّة التي تتحكم بها المعايير العائليّة، والتزعميّة وتغيب معايير الكفاءة والسّمعة الحسنة.

- معوقات متأتية من موقع ووظيفة البلديّة ورئيسها في آليات اشتغال النّظام السياسي اللبناني، الذي يجعل منهما أداة لخدمة استدامة الزّعامة السياسيّة-الطائفيّة في السّلطة، من خلال ممارسة عملية الضبط الاجتماعي والسياسي العمودي، وتعطيل أيّ ديناميّة أفقيّة تفاعليّة يمكن أنّ تهدد هذه الزّعامة.

- معوقات متأتية من ضعف الموارد الماليّة للبلديات التي لا تمكّنها من القيام بمشاريع محليّة؛ إلّا في إطار آليات الضّبط العمودي التي تعيد إنتاج البنية الاجتماعيّة القائمة.

في هذا السّياق، جاءت تداعيات الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة في المناطق المهمشة أصلًا، ولتزيد من حدة التفاوتات المناطقيّة والطبقيّة في شمال لبنان.

ثانيًا: التحديات التي طرحتها الأزمة:

عاش لبنان منذ العام 2019 إحدى أسوأ الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة التي شهدها في تاريخه، وترافقت مع أزمة ماليّة شهدها القطاع المصرفي أفقدت معظم المودعين مدخراتهم، وقد طالت تداعيات هذه الأزمة جميع الفئات الاجتماعيّة ولا سيما الفئات الفقيرة والوسطى، إذ:

- خسرت الأُسر مدّخراتها، وفقدت المؤسسات قدرتها على الوصول إلى حساباتها التّشغيليّة اليوميّة.

- فقدت الليرة اللبنانيّة أكثر من 90 % من قيمتها.

- سُجِّلت أعلى نسبة تضخم مفرط في العالم.

- تدهورت القدرة الشّرائيّة للمداخيل.

- تراجعت فرص تمويل المشاريع الإستثماريّة في القطاعات الإنتاجيّة.

أدت هذه العوامل مجتمعة إلى حالة ركود اقتصادي ترافقت لاحقًا مع تضخم مفرط، كان له آثار اقتصاديّة واجتماعيّة بالغة على المجتمع اللبناني.

وفي ظل كل هذه التّحديات، وعدم القدرة على توفير الحدّ الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، تصاعدت موجات من الهجرة في اتجاهين: هجرة الكفاءات والمتمثلة بأصحاب الاختصاص وأصحاب رؤوس الأموال، وهجرة الفقراء المُعمّدة بالموت والتي تمثلت بتجدد ظاهرة “قوارب الموت”* التي أدّت إلى سقوط 174 قتيلًا لبنانيًّا خلال العامين 2022-2023([17]) من منطقة الشّمال، وتحديدًا من أقضية طرابلس، المنية-الضنية ومحافظة عكار.

وفاقًا للبنك الدولي، أدّت الأزمات المتعددة التي يواجهها لبنان إلى تدهور اقتصادي حاد، إذ انخفض الناتج المحليّ الإجمالي الحقيقي بنسبة 20.3% في العام 2020. كما شهدت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التّضخم، الذي تجاوز 100%، ما أسهم في زيادة معدل الفقر ليصل إلى 45%، والفقر المدقع إلى 22%([18])، ويشير تقرير الإسكوا في العام 2021 إلى أنّ الفقر المدقع في محافظتي الشّمال وصل في العام 2021 إلى 51.5% في عكار و32.6% في محافظة لبنان الشّمالي.

وتبعًا لمعايير الفقر المتعدد الأبعاد***، فمن أصل مليون أسرة فقيرة في لبنان يوجد في محافظتي الشّمال لوحدها 213,000 أسرة، أيّ ما يوازي 21.3 % من مجموع الأُسر في لبنان، كما يوجد حاليًّا حوالى 1.7 مليون لبناني تحت خط الفقر، بما في ذلك 841 ألف شخص دون خط الفقر الغذائي([19]).

واجهت المجتمعات الريفيّة تحديات كبيرة يمكن تلخيصها بالآتي:

- تراجع قدرة البلديات على تلبية الاحتياجات المحليّة.

- تفاقم أزمة النُّفايات

- انهيار البنى التحتيّة وفي مقدمتها الكهرباء.

- تدهور الأوضاع المعيشيّة للأسر بسبب انخفاض القدرة الشّرائيّة للودائع والأجور.

- تراجع نوعيّة التّعليم بسبب الأزمة الاقتصاديّة وتداعيات جائحة كورونا.

- انهيار قدرة الأُسر على توفير الخدمات الصحيّة.

- ارتفاع معدلات البطالة.

- النقص في الخدمات الائتمانية المصرفيّة.

- النقص في اليد العاملة الماهرة بسبب ارتفاع نسبة الهجرة.

- ارتفاع طالبي الهجرة.

- تآكل تعويضات نهاية الخدمة ولا سيما المتقاعدين.

ثالثًا: استجابة المؤسسات لتحديات الأزمة الاقتصاديّة وجائحة كورونا

منذ نشأة الدولة اللبنانيّة، تكرّرت الأزمات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة لتشكّل سمة بنيويّة في تاريخه الحديث. فقد تداخلت أزمات الهويّة والانتماء (1943، 1958) مع الاختلالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة بين المناطق والطوائف. ووصل التأزم إلى الانفجار في حروب أهليّة متكررة أدت إلى تفكك بنية الدولة وبروز أشكال من التضامن المجتمعي الأهلي والذي تمأسس بعضها في منظمات غير حكوميّة ما زالت مستمرة حتى اليوم. وكانت الاعتداءات الصهيونيّة المتكررة على لبنان سبباً في حصول موجات من النزوح، اتسم بعضها بالنزوح الطويل الأمد (لا سيما سكان قرى الشريط الحدودي سابقاً) واتسم بعضها الآخر بالنزوح المؤقت خلال الاجتياحات والاعتداءات منذ اجتياح العام 1978 وحتى العدوان الاخير في العام 2024. خلال كل هذه المراحل كان جزء من المجتمع اللبناني ينظم نفسه ويقوم بالاستجابة والتضامن بنسب متفاوتة مع الجزء الآخر من المجتمع.

ولكن الأزمتين الاقتصاديّة وكوفيد-19، طالت كل المجتمع اللبناني بمختلف فئاته الاجتماعيّة والاقتصاديّة، في ظل التفاوتات المناطقيّة المتجذرة عميقاً في بنيته الاجتماعيّة والطائفيّة. في ظل هذه الأوضاع كيف تشكلت أنماط الاستجابة، وما هي العوامل التي ميزت هذه الأنماط؟

يرى بيار بوريدو أنّ رأس المال ينقسم إلى أشكال متعددة، منها رأس المال الاقتصادي الذي يكون قابلاً للتحويل مباشرة إلى نقد، ورأس المال الثقافي الذي يكون قابلاً للتحويل، تحت شروط معينة، إلى رأس مال اقتصادي، ورأس المال الاجتماعي الذي يتكون من موارد العلاقات والمعارف، وهو أيضًا قابلة للتحويل، تحت شروط معينة، إلى رأس مال اقتصادي([20]). وبذلك فأنّ الموارد غير الاقتصاديّة (المعرفة، العلاقات) هي في الواقع “رؤوس أموال” لأنها قابلة للتحويل إلى منفعة وميزة خلال الأزمة. من يمتلك رأس مال ثقافي (معرفة التقنيات للعمل عن بُعد) يستطيع الحفاظ على رأس ماله الاقتصادي (مرتبه)، بينما من لا يمتلكه يفقد مصدر دخله. وبالمثل، من يمتلك رأس مال اجتماعي قوي (عائلة غنيّة، أصدقاء مؤثرون، مغتربون) يمكنه الحصول على دعم لا يمكن شراؤه مباشرة بالمال (غير المتوفر) في أوقات الشدة. وإنطلاقاً من ذلك، وإذا كانت الازمات تعمل على تضخيم التفاوتات، فإنها في الوقت نفسه تعمل على اختبار قدرة المجتمعات والأفراد على تحويل أنواع رؤوس أموالهم إلى منفعة عملية للبقاء في ظل الظروف الصعبة، وتوسع نطاق رأس المال الاجتماعي على المستوى المجتمعي، يساهم في إعادة تشكيل البنى الاجتماعيّة.

وبحكم التركيبة الطائفيّة للنظام السياسي في لبنان، فأنّ رأس المال الاجتماعي يتجاوز الطابع الفردي لصالح تشكل رأس المال الاجتماعي “الجمعي” أو “المجتمعي” (Communal Social Capital)، والذي يُعبّر عنه بأشكال مختلفة من التضامن الاجتماعي، ويستند إلى قوة العلاقات الاجتماعيّة التي تربط الجماعة المحليّة (الطائفيّة، السياسيّة) والتي تؤثر على كيفيّة تحويله إلى دعم مادي او عيني في مواجهة الأزمات.

لذلك، في تحليل تأثير الأزمات على البنى الاجتماعيّة، يجب أنّ ننظر إلى رأس المال الاجتماعي ليس ككمية ثابتة، بل ككيان ديناميكي يتكيف ويتطور ويولد أشكالاً جديدة لملء الفراغ الذي يخلقه انهيار الدولة والسوق. وفي هذا السياق، يشكل لبنان مختبراً لهذه الظاهرة، سواء على المستوى المجتمعي او الفردي، وما ستحاول هذه الدراسة التركيز عليه هو المستوى المجتمعي من رأس المال الاجتماعي.

فكيف كانت الاستجابة لتحديات الازمة في شمال لبنان؟

- البلديات وتحديات الأزمة:

واجهت البلديات تداعيات الأزمة التي في ظل بنية تعاني من التحديات الآتية:

- ترهل الجسم البلدي ولا سيما بعد مرور أكثر من أربع سنوات على آخر انتخابات بلديّة.

- استقالة جزء من أعضاء المجالس البلديّة بسبب الخلافات والانقسامات.

- اضطرار الكثير من أعضاء المجالس البلديّة إلى تجميد نشاطهم والاهتمام بتوفير متطلبات أسرهم المعيشيّة.

- انهيار قيمة الموارد المالية للبلديات نتيجةً للانهيار المالي العام.

- تراجع عدد الموظفين في البلديات ولا سيما المتعاقدين بسبب عدم قدرة البلديات على دفع أجورهم، لا سيما بعد قرار الحكومة برفع الأجور أضعافًا عدة من دون تأمين موارد ماليّة للبلديات.

في ظل هذا الواقع الإداري والمالي كان على البلديات الاستجابة للتحديات التي فرضتها الأزمة الاقتصاديّة والوبائيّة على المجتمع المحلي.

- البلديات وأثر الأزمة على موازنتها:

عملت البلديات خلال الأزمة بالحدّ الأدنى من القدرات الماليّة والبشريّة. فإنهيار العملة الوطنيّة أدّى إلى خسارة البلديات أكثر من 98% من موازنتها السّنوية. فالبلديّة التي كانت تحصل على 100 مليون ليرة وما دون من الصندوق البلدي المستقل قبل الأزمة، كانت تعادل حوالى 66,500 دولار، ومع الانهيار المالي، بقيت تحصل على المبلغ نفسه إلّا أنّه يعادل حاليًّا 1,117 دولارًا أميركيًّا فقط، وبذلك تكون البلديّة قد خسرت ما يوازي 98.3% من قيمة موازنتها قبل الأزمة. هذا الوضع جعل البلديات تعمل، نظريًّا وبموجب القانون، خلال ثلاث سنوات بموازنات لا تساوي سوى 1.7% من موازنتها قبل الأزمة.

استمر هذا الوضع في العامين 2023 و2024. حيث وزعت وزارة الداخليّة في نهاية العام 2024 عائدات الصندوق البلدي عن العام 2022([21])، ما يقارب سبعة ملايين دولار أميركي، أي بمتوسط لا يتجاوز 6815 دولار أميركي على كل بلديّة*. ولكن التّدقيق في جدول التّوزيع يظهر أنّ 50% من البلديات قد حصلت على مبلغ يترواح بين 301 و2235 دولارًا أميركيًّا في السنة. ويتبين أنّ أدنى حصة كانت في عكار وبلغت 301 لبلديّة الشقدوف، وفي زغرتا بلغت 558 دولارًا أميركيًّا مخصصة لبلديّة بنشعي، و570 دولارًا لبلديّة كفتون في الكورة.

(جدول رقم 5) توزع المبالغ المخصصة للبلديات من الصندوق البلدي المستقل في العام 2024

| القضاء | البلديات | 9 أعضاء | 12 عضوًا | 15 عضوًا | 18 عضوًا | 21 عضوًا |

| الكورة | العدد | 26 | 6 | 5 | – | – |

| المبلغ المخصص | بين 570 و1744 | بين 2815 و2927 | بين5500 و 11635 | |||

| زغرتا | العدد | 23 | 2 | 6 | – | 1 |

| المبلغ المخصص | بين 558 و2212 | بين 2625و2663 | بين 4346 و7140 | 32290 | ||

| البترون | العدد | 22 | 5 | 3 | 1 | |

| المبلغ المخصص | بين 648 و2235 | بين 2335 و3396 | بين 3854 و18625 | 15845 | ||

| بشري | العدد | 2 | 4 | 5 | 1 | |

| المبلغ المخصص | بين 1430 و2044 | بين 2235 و3475 | بين 7365 و3977 | 22300 | ||

| المنية-الضنية | العدد | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 |

| المبلغ المخصص | بين 815 و1597 | بين 2000 و3720 | بين 4111 و10592 | بين 11665 و15932 | 40391 | |

| عكار | العدد | 57 | 35 | 33 | 7 | 2 |

| المبلغ المخصص | بين 301 و1888 | بين 1865و3664 | بين 3642 و9743 | بين 12223 و20603 | بين 24603 و26748 | |

| المجموع | 141 | 63 | 63 | 12 | 4 | |

| النسبة المئويّة | 50% | 22% | 22% | 4% | 1% | |

أمّا بالنسبة إلى البلديات التي يتألف مجلسها البلدي من 12 عضوًا، وتشكل نسبة 22% من البلديات، تراوحت عائداتها بين 1865 دولارا في عكار و3720 دولارًا في المنية-الضنية. ويبقى البلديّات المؤلفة من 15 عضوًا فقد تراوحت حصتها بين 3642 دولارًا في عكار و18625 في قضاء البترون. وتظهر هذه المعطيات أنّ 94% من البلديات قد حصلت على مبالغ تترواح بين 300 و 18625 دولارًا أميركيًّا من الصندوق البلدي المستقل، وهو ما يبرز الفجوة الكبيرة في القدرات الماليّة بين البلديات والأقضية، ويرتبط في جانب منه بحجم النّشاط الاقتصادي ودرجة العمران وتوافر مصادر الدّخل المحلي.

ما يعني هذا الواقع المالي؟

لكي تستطيع البلديّة أنّ تقوم بمهام إدارة الشأن المحلي، عليها أنّ توفر موارد ماليّة من خارج عائدات الصندوق. وغالبيّة البلدات الصّغرى لا تستطيع أنّ تُجبي رسومًا تفوق قيمتها ما تحصل عليه من الصندوق، وإذا أخذنا السّقف الأعلى للبلديات التي تضم 12 عضوًا، فإنّ مجمل الموازنة لن تتجاوز مبلغ 7440 دولارًا. فما هي المهام التي تستطيع أنّ تقوم بها البلديّة بمثل هذا الموازنة؟

في التّدقيق في مداخيل بلديّة في إحدى البلدات السياحيّة في قضاء البترون([22]) والتي يبلغ عدد أعضاء مجلسها البلدي 15 عضوًا، يتبين كيف تراجعت عائدات البلديّة من حوالى 353 ألف دولار أمريكي سنويًّا إلى أقل من 11،061 دولارًا. علمًا أنّ هذه البلديّة تدفع مع يعادل 9,600 دولارًا سنويًّا لمعالجة نفاياتها في مكب البترون.

(جدول رقم 6) نموذج للفارق في موازنة احدى البلديات الـ 15 عضو قبل الأزمة وبعدها

| مصادر التمويل | قبل العام 2019 | 2024 |

| الصندوق البلدي المستقل | 360,000,000 | 320,000,000 |

| رسوم مجباة محليًّا | 50.000.000 | 500,000,000 |

| هاتف محمول وثابت | 170,000,000 | 170,000,000 |

| المجموع باللبناني | 530,000,000 | 990,000,000 |

| المجموع بالدولار على سعر 89,500 ليرة | $353,333 | $11.061 |

وإذا أردنا أنّ نحدد إنفاق البلديّة في حدّه الأدنى، فهي بحاجة إلى دفع رواتب موظفين على الأقل (الشّرطي والجابي)، وأنّ تقوم بدفع بدل إزالة النُّفايات من البلدة. فإنّ المبلغ المطلوب في الحدّ الأدنى لا يقل عن 19,100 دولار، موزعًا على 9,500 دولار أميركي( رواتب ونقل)، و9,600 دولارًا لإزالة النُّفايات سنويًّا، في الوقت الذي لا تتعدى مداخيل 90% من البلديات 8,000 دولار أميركي.

يظهر هذا الواقع أنّ قدرة البلديات، ومع كل الدّعم الإضافي الذي تتلقاه من التّبرعات من أشخاص ميسورين في البلدة ومن المغتربين، محدودة وغير قادرة على تحمل عبء جمع النُّفايات ونقلها فقط. وهذا ما دفع بالعديد من البلديات إلى اتخاذ قرار بإيقاف الموظفين المتعاقدين (وهم الأغلبيّة) عن العمل([23])، بالإضافة إلى تقليص الدّوام إلى 15 يوم شهريًّا (وأحيانًا أقل) لفتح المجال للعمل خارج البلديات وتوفير دخل لهم، وكذلك تقليص المصاريف التّشغيليّة وتخفيف كلفة النقل على الموظفين. وسُجّل في عدد كبير من البلديات عدم دفع المساعدة الاجتماعيّة التي تعادل 11 راتبًا. وفي الأماكن التي صُحِّحت فيها الرواتب لموظف واحد أو موظفين على الأكثر، ولكن بقيت دون السّقوف التي حددها قرار مجلس الوزراء.

- البلديات وإدارة النُّفايات خلال الأزمة:

واجه لبنان منذ العام 2015 أزمة مستفحلة في إدارة النُّفايات الصّلبة، والامر نفسه ينطبق على محافظتا الشّمال، وباستثناء مدن الفيحاء الأربع التي تقوم شركة لافاجيت بجمع النُّفايات فيها، فإنّ باقي المناطق تفتقر بشكل كبير إلى إمكانية الوصول إلى منشآت المعالجة المركزيّة أو مطامر النُّفايات. أمّا المنشآت الصغيرة المموَّلة من الجهات المانحة في هذه المناطق فهي لا تعمل بشكل فاعل، كما أنّ إلقاء النُّفايات وحرقها في الهواء الطلق هو ممارسة شائعة في الكثير من البلديات، ما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة والبيئة([24]).

والتّحدي الأبرز الذي واجهته البلديات هو التخلص من النفايات، حيث لجأت كل بلديّة إلى وضع خطتها الخاصة([25]) من دون التقييد أو احترام أيّة معايير بيئية، والأكثر استخدامًا هو الطمر بعد الحرق في مكبات عشوائيّة في خراج البلدات. والقليل جدًا منها كان يقوم بعمليّة الترحيل إلى مكبات خارج القضاء.

في قضاء البترون يوجد مركز لفرز النُّفايات يستقبل نفايات القضاء ويقوم بعمليّة الفرز، ومن ثم يطمر المواد غير المدورة في إحدى الوديان، من دون عمليّة التّسبيغ، وتساهم البلديات بتحمل كلفة النُّفايات التي تنقل إلى معمل الفرز، والتي تتراوح بين 800 و1200 دولارًا شهريًّا بحسب حجم البلدة.

في الكوره يوجد مركزان لفرز النُّفايات، الأول في أميون والثاني في بشمزين، أمّا باقي البلدات فقد لجأت إلى التّخلص من نفاياتها بطريقتها الخاصة، والأكثر استخدامًا هي الطّمر بعد الحرق في مكبات عشوائيّة في خراج البلدات.

في بشري يقوم متعهد وبالاتفاق مع اتحاد البلديات بعمليّة جمع النُّفايات ومن ثم ترحيلها إلى خارج القضاء ليلاً (غالباً إلى مكب سرار في عكار)، مقابل بدل مالي متفق عليه مع المتعهد الذي يقوم بجمعه مباشرة من المنازل.

في زغرتا، وبعد إقفال مكب عدوه، افتُتِح مكب خاص غير مرخص في بلدة بشتفين، إذ تقوم البلديات وبالاتفاق مع متعهد بعمليّة جمع النُّفايات، ونقلها إلى المكبّ الذي يتقاضى رسمًا ماليًّا تبعًا لكميّة النُّفايات التي تُنقل.

في المنية-الضنية، تقوم كل بلديّة بعمليّة التّخلص من النُّفايات على طريقتها، البعض يرميها في خراج البلدات ويقوم بحرقها، وآخر يقوم بترّحيلها إلى مكب مستّحدث في أرض خاصة بالقرب من بلدة مرياطة، وجزء يُرّحل إلى مكب سرار في عكار سرًا.

أمّا في محافظة عكار، فالأمر لا يختلف عن باقي الأقضية الشّماليّة، إذ تتعدد طرق التّخلص من النُّفايات. بعض البلديات تقوم بالتخلص من النُّفايات ضمن نطاق البلدة، ومنها (الأكثريّة) تلجأ إلى إرسالها إلى مكب سرار في عكار. ويوجد حاليًّا معمل فرز في بلدة مشمش نفَّذته وزارة التنمية والإصلاح الإداري، وترسل المواد غير المدوّرة إلى مكب سرار. أمّا في منطقة الجومة، فقد أنشأ اتحاد البلديات معملًا للفرز في بلدة ممنع، إلّا أنّه أُغلق لاحقًا بناء على شكوى من مافيا النُّفايات([26]).

وتشكل عمليّة جمع النُّفايات العبء المالي الأكثر ضغطًا على البلديات، فموارد البلديّة السّنويّة جميعها، من الصندوق البلدي المستقل ومن الجبايّة المحليّة لا تكفي لتغطية بضعة أشهر (قد لا تتجاوز الأربعة أشهر في أحسن الأحوال).

دفع هذا الوضع بالبلديات إلى فرض رسوم “غير قانونيّة” على السكان مخصصة لجمع النُّفايات([27]). وتختلف هذه الرسوم بين بلدة وأخرى، كما تختلف طرق جمعها، إلى جانب اختلاف “المكلفين” بدفعها. ففي بعض البلديات يقوم موظفو البلديات بعمليّة الجباية المباشرة لمبلغ شهري مقطوع يتراوح بين 300 و600 الف ليرة لبنانيّة على الأُسرة (تبعًا لظروف كل بلديّة والمستوى الاجتماعي فيها، وكذلك كلفة جمع ونقل النُّفايات). وفي بلديات أخرى اتُفِق مع المتعهد الذي يجمع النُّفايات بأنّ يقوم هو بنفسه بالتّحصيل المباشر من الأُسر، بناءً على اتفاق مسبق مع البلديّة على قيمة الرسم. وفي بعض البلديات التي يوجد فيها مؤسسات تجاريّة، تكليف أصحاب المؤسسات بدفع كلفة جمع ونقل النُّفايات، وإعفاء الأُسر من دفع هذه الرّسوم. وإعفاء الأُسر طال أيضًا البلديّات التي توفر لديها ممول يقوم بتغطية الكلفة حتى الآن، وما زالت هذه الآلية متبعة بعد الانتخابات البلديّة الأخيرة.

من الواضح، أنّه من دون هذه الإجراءات “غير القانونيّة” التي قامت بها البلديات، كانت تداعيات أزمة النُّفايات ستكون أكبر بكثير، وربما كارثيّة على الصّحة العامة. ويطرح هذا الواقع مشكلتين رئيستين: الأولى تتمثل بأنّ عمليّة رفع النُّفايات من البلدة لا يعدُّ سوى حل جزئي، إذ إنّ الضّرر يُنقل من مكان إلى مكان آخر، استنادًا على كيفيّة التّصرف بالنُّفايات. والمشكلة الثانية تتمثل ببروز نوع من “الإدارة الذّاتيّة” التي تشرًع لنفسها فرض رسوم غير مقررة في القانون، وبناءً على تقدير رئيس البلديّة.

- الأزمة تعزز دور البلديّة في عمليّة الضبط الاجتماعي:

في ظل هذا الواقع المالي، وأمام التحديات التي طرحتها كل من جائحة كورونا والأزمة الاقتصاديّة، وفي ظل غياب آلية فعالة للحماية الاجتماعيّة، تعزز دور رؤوساء البلديّات في بنية النظام السّياسي الطائفي، كأداة للضبط الاجتماعي العمودي، من خلال تأدية دور الوسيط بين السكان من جهة، والزّعماء السياسيين الطائفيين من جهة أخرى، سواءً أكانوا أحزابًا أم شخصيات تقليديّة، لتوفير الخدمات المباشرة للمواطنين (مساعدات اجتماعيّة طبيّة أو تعليميّة أو إغاثيّة) أو لتوفير الخدمات المطلوبة من البلديات (إزالة النُّفايات، القيام ببعض الصِّيانة: فتح مجرور، لمبات الإضاءة، توفير محروقات للمولد الكهربائي، تصليح آليات البلديّة… الخ).

وعمدت بعض البلديات الى فرض رسوم من دون مسوغ قانوني، إذ قام بعضها برفع رسوم المسقفات ثلاثة أضعاف في العام 2023، ومن ثم ضاعفتها عشرة أضعاف في العام 2024، أيّ أنّها رفعتها بنسبة 30 ضعفًا بدلًا من 10 أضعاف وفاقًا لقانون الموازنة العموميّة للدولة. كما أنّ رسوم المعاملات الأخرى التي تُتقاضى بخلاف ما هو محدد في القانون، وبقرار من الرئيس أو المجلس البلدي في بعض الأحيان([28]). وتشكل هذه التّدابير ممارسة لصلاحيّات تتعارض مع القوانين النّافذة، وأعطت رئيس البلديّة صلاحيّات استنسابيّة في التّعامل مع المواطنين.

وسمحت تداعيات الأزمة، كما الوضع المالي المفلس في البلديات، للزعامات التقليديّة أنّ تعزز آليات الاستقطاب من خلال المساعدات التي كانت تقدمها للأفراد. وتنافست هذه الشّخصيات مع الأحزاب السياسيّة على تعزيز حضورها، من خلال تقديم مساعدات للبلديات لاستكمال مشاريع كانت البلديّات قد بدأت بتنفيذها، مثل معمل للتسبيغ في كُسبَا دَعَمه أحد نواب منطقة الكورة، واستكمال المجمع الرياضي في البلدة ذاتها بتمويل من أحد الأحزاب السياسيّة النّافذة([29]).

وسُجل في منطقة الكورة على سبيل المثال، بروز التّمويل السياسي من أحد نواب بيروت المتمولين والذي كان يقدم من خلال أحد نواب الكورة، أو عبر جمعيات أهليّة تتبع لزوجات النواب. وقد أسهم هذا التّمويل السياسي بتقديم خدمات وتنفيذ مشاريع، وتقديم مساعدات ماليّة وتربويّة وصحيّة.

- المغتربون صمام الأمان:

وإلى جانب المالي السياسي، أدّى المغتربون دورًا رئيسًا في مساعدة البلديّات على التصدي للتحديات التي واجهتها، مثل: جمع النُّفايات، القيام ببعض أعمال الصيانة البسيطة (حفر في الطرقات، فتح قنوات صرف صحي، إصلاح شبكة المياه، تغيير لمبات الإنارة العامة، تأمين مازوت للمولدات). إلّا أنّ هذا الدور للمغتربين لم يكن متاحًا في كل الأقضية الشّماليّة، فقد سُجل تفاوت بارز بينها. إذ ارتفعت مساهمتهم بشكل لافت في أقضية البترون، الكورة، بشري وزغرتا، وانخفضت كثيرًا في قضاء المنية-الضنية وفي محافظة عكار باستثناء بعض البلديات التي لديها مغتربون متمولون، والعلاقة جيدة مع رئيس البلديّة، كما هو الحال في بلديات مشمش وبيت ملات وممنع في عكار على سبيل المثال، وبلدتي المنية وبخعون في قضاء المنية-الضنية. في حين أنّ بلدات أخرى في عكار (عين الذهب) لديها نسبة مرتفعة من المغتربين في استراليا، لم تستفد إلّا من خلال الدعم المباشر لأقاربهم[30]. هذا الاختلاف في حضور المغتربين بين منطقة وأخرى في الشّمال، يطرح تساؤلات حول أسبابه.

وللتدقيق في هذه المقاربة، وبسبب عدم وجود معطيات رسميّة عن أعداد المغتربين في الأقضية الشّماليّة، لجأنا إلى الاعتماد على معطيات المشاركة في الانتخابات النيابيّة في العام 2022.

بلغ عدد المغتربين الذين تسجلوا في الانتخابات النيابيّة في العام 2022 في الأقضية في محافظتي الشّمال وعكار 50,334 ناخبًا ([31]). وتوزعوا بين 53% في أقضية البترون، الكورة، زغرتا وبشري، مقابل 17% في محافظة عكار و30% في طرابلس والمنية-الضنية.

(جدول رقم 7) مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابيّة في محافظتي الشّمال في العام 2022

| الدائرة الانتخابيّة | القضاء | مجموع المقيمون | نسبةالمقيمون من اجمالي الشّمال | المغتربون المسجلون في الانتخابات | نسبة المسجلين |

|

الدائرة الثالثة |

البترون | 253300 | 26% | 26682 | 53% |

| بشري | |||||

| الكورة | |||||

| زغرتا | |||||

|

الدائرة الثانية |

المنية-الضنية | 384600 | 40% | 15237 | 30% |

| طرابلس | |||||

|

الدائرة الاولى |

محافظة عكار | 324,000 | 34% | 8415 | 17% |

| المجموع | 961900 | 100 | 50334 | 100 | 100% |

وتشير معطيات المقيمين في الدائرة الثالثة إلى أنّهم يشكلون نسبة 26% من إجمالي المقيمين في شًمال لبنان، في حين أنّ نسبتهم من إجمالي المغتربين الذين سجلوا في الانتخابات في دوائر الشّمال مجتمعة قد وصلت إلى 53%. وهذه المقارنة تشير إلى:

- ارتفاع نسبة المغتربين في أقضية البترون، الكورة، بشري وزغرتا مقارنة بباقي مناطق الشّمال.

- أنّ الحماسة للمشاركة في الانتخابات النيابيّة من دول الاغتراب تعكس قوة الارتباط ببلداتهم.

- أنّ هذه الحماسة للمشاركة في العمليّة السياسيّة تظهر مدى انغماسهم في الانقسامات السياسيّة والانتخابيّة في هذه المنطقة.

- قوة الانتماء الطائفي وارتفاع مستوى التّضامن داخل الجماعة الطائفيّة.

- أهمّيّة العلاقة الجيدة مع رئيس البلديّة، ومدى قدرته على استقطاب هذا التمويل.

وقد أشار معظم رؤوساء البلديات الذين التقيناهم، أو الذين شاركوا في مجموعات العمل البؤريّة، إلى أنّ المساعدات التي قدمها المغتربون مباشرة للبلديات، قد ساهمت في مساعدتها على القيام ببعض المهام الأساسيّة كدفع رواتب وإزالة النُّفايات بشكل رئيسي، إلى جانب المبالغ التي كانت تدفع مباشرة أو عبر بعض رؤوساء البلديات للمحتاجين في القرى كمساعدات اجتماعيّة، وصحيّة وتربويّة وغذائيّة.

2- قطاع التعليم بين ضعف السياسات التربويّة وتداعيات الأزمة:

يعدُّ القطاع التربوي في لبنان من القطاعات الرائدة، سيما وأنّ اقتصاده يقوم بشكل رئيس على قطاع الخدمات الذي يتطلب إعداد الموارد البشريّة إمّا لخدمة اقتصاده، أو تصديرها للعمل في الخارج لدعم إيرادات الاقتصاد الريعي. ويتمتع لبنان ببنية تحتيّة تعليميّة جيدة وانتشار المؤسسات التعليميّة على الأراضي اللبنانيّة كافّة، وتوفر كوادر تعليميّة مشهود لها.

وفي المقابل، يعاني القطاع التربوي من مشكلات متعددة، وفي مقدمتها طبقيّة التعليم التي هي انعكاس لطبقيّة المجتمع، وترتبط بشكل مباشر بمسار تطور هذا القطاع منذ نشأته بداية على يد الإرساليّات التبشيريّة وارتباطها بتدخلات الاستعمار، ولاحقًا بنشأة التعليم الرسمي القيصريّة في ظل وجود دعوات، كانت وما زالت، تعمل على إلغائه، إمّا عبر مشاريع قوانين مباشرة* أو عبر سياسات تقويض المدرسة الرسميّة التي تُعدُّ الملجأ الأخير لأبناء الأُسر الفقيرة للحصول على التعليم.

وتفاقمت أزمة القطاع التربوي عامة، والقطاع الرّسمي منه خاصة، مع الأزمة الاقتصاديّة الحادة في العام 2019، وتداعيات جائحة كورونا لتفعل فعلها في قطاعٍ يعاني، في الأصل، من أزمات متراكمة.

إنّ تدهور أوضاع التعليم وانعكاساته في المجتمع كانت نسبيّة بين القطاعين العام والخاص، وبين المناطق اللبنانيّة، تبعًا لنسبة الالتحاق بالتعليم الرسمي. تكشف المعطيات الإحصائيّة أنّه يوجد في محافظتْي الشّمال 542 مدرسة([32])، وتشكل مدارس التعليم الرسمي منها نسبة 58% من إجمالي المدارس، وهي توفر التعليم لـ 48% من إجمالي التلامذة. في المقابل تشكل مدارس التعليم الخاص ما نسبته 42% من المدارس وتقدم التعليم إلى 52% من التلامذة في الشّمال. وتتفاوت نسبة الالتحاق بالتّعليم الرّسمي بين المحافظات والأقضية، إذ ترتفع في عكار والمنية-الضنية وتتراوح بين 52% و61% على التوالي، وتنخفض نسبيًّا في باقي الأقضية. وتعكس نسبة التعليم الرسمي المرتفعة في الشّمال الأوضاع الاقتصاديّة السيئة للأسر، إذا إن معدل الالتحاق بالتعليم الرّسمي على المستوى الوطني لا يتجاوز 31.3%، وأنّ الزّيادة تتراوح من بين 21 و 30% في عكار والمنية-الضنية على التّوالي.

(جدول رقم 8) توزع التلامذة على المدارس في الأقضية الشّماليّة بحسب العام الدراسي 2022-2023

| القطاع | البترون | بشري | الكورة | المنية-الضنية | زغرتا | عكار | إجمالي عدد المدارس | إجمالي عدد الطلاب | النسبة المئويّة | ||||||

| عدد المدارس | عدد التلامذة | عدد المدارس | عدد التلامذة | عدد المدارس | عدد التلامذة | عدد المدارس | عدد التلامذة | عدد المدارس | عدد التلامذة | عدد المدارس | عدد التلامذة | ||||

| رسمي | 22 | 3125 | 5 | 597 | 22 | 5585 | 70 | 20364 | 26 | 6888 | 170 | 54355 | 315 | 90914 | 48% |

| خاص مجاني | 4 | 628 | 4 | 515 | 3 | 815 | 11 | 3504 | 7 | 3680 | 37 | 12808 | 62 | 21950 | 12% |

| خاص غير مجاني | 8 | 3212 | 5 | 1538 | 17 | 11542 | 18 | 9710 | 20 | 11271 | 97 | 39770 | 165 | 77043 | 41% |

| المجموع العام | 34 | 6965 | 14 | 2650 | 41 | 17942 | 99 | 33578 | 53 | 21839 | 300 | 105171 | 542 | 188145 | 100 |

| النسبة المئويّة للتعليم الرسمي | 65% | 45% | 36% | 23% | 54% | 31% | 71% | 61% | 49% | 32% | 57% | 52% | 58% | 48% | 0% |

والصورة نفسها تتكرر في التعليم المهني والتقني الذي شهد خلال العقد الماضي تطورًا ملحوظًا في محافظتي الشّمال، وقد ارتفع عدد المدارس المهنيّة الرّسميّة من 21 مهنيّة في العام 2013-2014([33]) إلى 64 مهنيّة رسميّة في العام 2021- 2022([34])، وتراجع عدد المهنيّات الخاصة من 65 مهنيّة إلى 61 مهنيّة للمدّة ذاتها. وارتفع عدد الطلاب من 21,792 طالبًا وطالبة إلى 31,357 تلميذًا أيّ بزيادة تصل إلى نسبة 44%.

ويظهر بوضوح، أنّ المدارس المهنيّة الرّسميّة تستوعب النسبة الأكبر من تلامذة التعليم المهني بنسبة تصل إلى 69.6% مقابل 30.4% للتعليم المهني الخاص. أمّا بالنسبة إلى حصة محافظتي الشّمال وعكار لوحدها من إجمالي التّعليم المهني في لبنان، فنجد أنّها تستحوذ على نسبة 35%. في حين أنّ إجمالي حصتها من الأُسر لا يتجاوز 16.7% من إجمالي الأُسر في لبنان. ويظهر بوضوح العلاقة بين التوجه للتعليم المهني وبين الأوضاع المعيشيّة للأسر، إذ يؤدي الفقر، إلى جانب تردي نوعيّة التّعليم، دورًا في التحول من التعليم العام إلى التعليم المهني.

2.1 أثر الأزمة الاقتصاديّة وجائحة كورونا على القطاع التّربوي:

تشير كل المعطيات حول مستوى التعليم خلال سنوات الأزمة إلى تراجع نوعيّة التعليم في القطاعين العام والخاص، وإن كان هذا التراجع يظهر بشكل أكبر في التعليم الرسمي. وخلال الدّراسة كشف الأساتذة تفاوت كبير في مستوى التلامذة، وأنّهم يضطرون إلى تكرار شرح الدّرس أكثر من مرة، والسّبب في ذلك يعود إلى مدّة التعليم عن بُعد. وتعزز هذا التّراجع في المدارس الرّسميّة بسبب الإضرابات الطويلة خلال العاميْن الدراسييْن 2021-2022 و 2022-2023 والتي أدّت إلى عدم حصول التلامذة على الكفايات التّعليميّة المطلوبة. وبحسب البنك الدولي، فإنّ طلاب المدارس الرسميّة قد تلقوا نحو 270 يومًا من التعليم المباشر، مقارنة بـ600 يوم كان ينبغي أن يتلقوها خلال أربع سنوات دراسيّة نموذجيّة([35]).

وأبرز التّحديات التي برزت مع جائحة كورونا، تمثلت بالانتقال من التّعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد في ظل قطاعٍ غير مُهيّأ، إذ واجهت غالبيّة المدارس الرّسميّة، وبعض المدارس الخاصة صعوبة في الالتزام ببرنامج التعليم عن بُعد بسبب العوامل الخارجة عن إرادتها، ومنها توفر وسائل الاتصال الملائمة وشبكة الإنترنت بوصفهما الشّرطين الأساسيين للبدء بعمليّة التعلم عن بُعد. وتشير المعطيات أنّ الغالبيّة العظمى من التلامذة قد تابعت عمليّة التعلم عن بُعد من خلال الهاتف الذكي غير الملائم لعمليّة التّعلم هذه.

المشكلة الثانية تمثلت في غياب الخبرة في أسس التّعليم، والتعلم الافتراضي لدى المعلمين والتلامذة على حد سواء الذين لم يتلقوا أيّ تأهيل في أساليب وطرق التّعليم عن بُعد، ما جعل عمليّة التّعليم برمتها مجالًا للتّخبّط والعشوائيّة والارتجال من المعلمين والتلامذة.

والمشكلة الثالثة تمثلت بغياب البيئة التّعليميّة المناسبة التي توفرها المدرسة، وتخلق آلية تركيز وتواصل وتفاعل حول مضمون المادة التعليميّة. هذه البيئة لا تتوفر في التعليم عن بُعد، إذ تتداخل عوامل خارج قدرة المُدرّس على التّحكم بها، وتشوّش على تركيز التلميذ. ويرتفع أثر هذه العوامل في المساكن المكتظة والصغيرة التي تضم غالبيّة التلامذة في التعليم الرسمي*.

وإلى جانب الآثار السلبيّة للتعليم عن بُعد، فإنّ النقص في كميّة المعلومات ونوعيته التي تحصّل عليها التلامذة خلال عامين دراسيين، قد أثر سلبًا على تحقيق الكفايات التعلميّة التي تنص عليها المناهج التربويّة ولم يُلجاءُ إلى الأساليب المعتمدة في المناهج لقياس الكفايات المحققة قبل اللجوء الى عمليّة التّرفيع.

لقد تضافرت عوامل الإهمال التّاريخي للمدرسة الرّسميّة مع الأزمة الاقتصاديّة وتداعيات جائحة كورونا وإضرابات المعلمين الطويلة خلال العامين الدراسيين 2021-2022 و 2022-2023، لتؤدي مجتمعةً إلى تعميق أزمة القطاع التربوي في لبنان، بعامة، وفي محافظتي الشّمال بشكل خاص.

ومنذ بداية الأزمة، أدّت مجموعة من العوامل دورًا سلبيًّا أثرّ على نوعيّة وكميّة التعليم، ومن هذه العوامل:

- عدم توفر الكتاب المدرسي الرسمي ، بسبب توقف المركز التربوي عن طباعتها في السّنوات الأخيرة، واضطرار الأهالي إلى البحث عن الكتب المستعملة وتأهيلها لاستخدامها.

- عدم قدرة المدارس الرّسميّة على تحقيق أكثر من 70 يومًا تدريسًا فعليًّا في الأعوام 2020-2021 و2021-و2022، وتقليص عدد أيام التدريس بقرار استثنائي صدر عن وزير التربية في العام الدراسي 2022-2023 إلى 112 يومًا.

- عدم تصحيح رواتب الهيئة التّعليميّة بعد انهيارها، ولجوء المعلمين إلى الإضرابات الطويلة والتي ساهمت في تقليص أيام التّعليم المحققة.

- إفلاس صناديق المدارس بسبب عدم قدرة الإدارة على الوصول إلى حساباتها المصرفيّة، وعدم قدرتها على توفير المواد التّشغيليّة الأساسيّة للمدرسة.

- طغيان العوامل الخارجيّة على العمليّة التّعليميّة داخل المدرسة (التوترات السياسيّة والانقسامات الطائفيّة وعدم الاستقرار السياسي: تمرّد التّلامذة، دخول الخلافات السياسيّة والطائفيّة إلى المدرسة… الخ).

- تزايد الاضطرابات النّفسيّة والسّلوكيّة لدى التلامذة بسبب الظروف المحيطة بهم والتي تنعكس صعوبات تعلميّة، في ظل عدم قدرة المدرسة والأهل على التّعامل معها.

- بروز ظاهرة “المراهقة الرّقميّة المتمثلة بالاستيلاب أمام أجهزة التواصل والألعاب الإلكترونيّة، والابتعاد من القراءة والمشاركة في الأنشطة الثقافيّة والاجتماعيّة.

- التّحول من الرسمي إلى الخاص:

أشار العاملون في القطاع التربوي في شمال لبنان، إلى أنّ المدرسة الرّسميّة قد خسرت خلال سنوات الأزمة جزءًا من طلابها. وللتأكد من هذه الظاهرة كانت مراجعة المعطيات الإحصائيّة عن التّعليم في الشّمال لقياس هذا التحول من المدرسة الرّسميّة باتجاه المدرسة الخاصة. وأظهرت المقارنة بين الأعوام الدّراسيّة من 2021-2022 حتى 2023-2024 أنّ عدد التلامذة قد تراجع في المدارس الرّسميّة، ووصل إلى 6,151 تلميذ في عكار و18,530 في محافظة الشّمال، وهذا النقص في المدارس الرّسميّة صاحبه زيادة في المدارس الخاصة إذ ارتفعت أعداد طلابها إلى 20, 265([36])، أي أكثر مما تراجع في المدرسة الرّسميّة، ما يشير إلى أنّ نسبة من هم في سن الالتحاق قد اختار أهاليهم تسجيلهم في المدرسة الخاصة.

(جدول رقم 9) توزع التلامذة في محافظات الشّمال على قطاعات التعليم بين الأعوام 2021 و2023

| القطاع | محافظة عكار | محافظة لبنان الشّمالي | ||||||||

| 2021-2022 | 2022-2023 | الفارق | 2023-2024 | الفارق عن العام 2022-2023 | 2021-2022 | 2022-2023 | الفارق | 2023-2024 | الفارق | |

| رسمي | 56234 | 52744 | -3490 | 50083 | -6151 | 76433 | 62580 | -13853 | 57903 | -18530 |

| خاص مجاني | 11081 | 12772 | 1691 | 12578 | 1497 | 16403 | 17918 | 1515 | 17897 | 1494 |

| خاص غير مجاني | 36857 | 37747 | 890 | 45322 | 8465 | 66969 | 77030 | 10061 | 87234 | 20265 |

| 104172 | 103263 | -909 | 107983 | 3811 | 159805 | 157528 | -2277 | 163034 | 3229 | |

تُظهر التغييرات التي طرأت على عمليّة التعليم خلال الأزمة، أنّ خطرًا كبيرًا يهدد مستقبل جيل من التلامذة الذي تابعوا دراستهم خلال سنوات الأزمة، ويطرح التّساؤل حول مدى قدرتهم على المتابعة في المراحل التّعليميّة الأعلى، إذا لم يُعوَّض الفاقد التّعليمي. الأمر الذي يهدد برفع نسبة التّسرب المدرسي في مراحل تعليميّة أعلى، أو بتخريج دفعات من الطلاب لا تتمتع بنوعيّة تعليم جيدة تؤهلها للدخول إلى سوق العمل. ونشير في هذا السّياق إلى تقرير البنك الدولي الذي يؤكد أنّ طلاب المدارس الرسميّة والخاصة في لبنان فقدوا ما بين 1 إلى 1.2 سنة من سنوات الدّراسة المعدلة بحسب مقدار التعلم، نظرًا لإغلاق المدارس الناتج عن جائحة كورونا([37]) والإضرابات.

3- انهيار النّظام الصّحي والخدمات الأوليّة

- الخدمات الصّحيّة في ظل الأزمة: على الرغم من تمتع لبنان بنظام صحي متميز بنوعيّة خدماته**، إلّا أنّه، وبسبب تحكّم علاقات “التسليع” به، واجه هذا القطاع خلال الأزمة حالة من الانهيار، إذ لم تعد الصناديق الضامنة قادرة على توفير الحماية الاجتماعيّة، وأصبحت بغالبيتها لا توفر سوى 10% من التغطية الصّحيّة، مقابل تغطية المضمون لنسبة 90% من كلفة الخدمة. وارتفعت نسبة مساهمة الأُسر في الإنفاق على الصّحة من 33.1% العام 2017([38]) إلى ما يزيد عن 90% في العام 2022، وواجهت غالبيّة الأُسر صعوبة في الوصول إلى هذه الخدمات، بسبب ارتفاع كلفتها المسعّرة بالدولار الأميركي والتي أصبحت في متناول الميسورين الذين يملكون الدولارات النقديّة ويشكلون الأقليّة، في مقابل أغلبيّة غير قادرة على توفير بدل الكلفة، وانعكس ذلك تراجعًا في نسبة الدخول إلى المستشفيات* إلى نسبة 40 و50% مقارنة بما كانت عليه في العام 2018 ([39]).

ما هي تداعيات هذه التغييرات على الأُسر؟

- توقف الكثير من الأُسر عن زيارة الأطباء، والتعويض عنها باستشارة الصيدلي أو التوجه إلى مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة.

- اضطرار الكثير من الأُسر إلى عدم إجراء عمليّات جراحيّة بسبب عدم القدرة على تأمين الكلفة الماليّة.

- التّراجع في نوعيّة الغذاء وكميته، إلى جانب انتشار مواد غذائيّة لا تتمتع بالمواصفات الصّحيّة المطلوبة.

- لجوء الأُسر إلى تخزين الأدوية على مختلف أنواعها خوفًا من انقطاعها.

3.2 بروز أمراض وتحديات جديدة:

تشير معطيات الدّراسة الميدانيّة، ولا سيما مع العاملين في مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة، إلى ازدياد أمراض السّكري وضغط الدّم، والأمراض العصبيّة، بالإضافة إلى نقصٍ في العنايّة الصّحيّة الوقائيّة، وسوء التّغذيّة عند الحوامل والأطفال (خاصةً في المنية-الضنية وعكار). وقد ترافق ذلك مع ظهور بعض الأمراض والأوبئة، مثل الكوليرا، القمل والجرب والصّفيرة، سوء التّغذيّة (عكار). ويسجل العاملون في هذه المراكز ارتفاع عدد الأشخاص الذين يلجؤون إلى استخدام أدوية الأعصاب والمهدئات (قُدّرت في قضاء بشري بحوالي 50% من السكان)، وأنّ هناك طلبًا متزايدًا على خدمات أطباء الصّحة النّفسيّة في مراكز الرعاية الصّحيّة الأوليّة.

ويُسجَّل في هذا السّياق، ارتفاع نسب تعاطي المخدرات بشكلٍ ملحوظ، وأنّ كان لا يوجد أرقام دقيقة، إلّا أنّ العاملين في مجال الإسعاف الصحي يشيرون إلى ارتفاع حالات النقل إلى المستشفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات.

3.3 التّحديات التي واجهتها المراكز الصّحيّة:

أدّت مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة* دور المستجيب الأول خلال الأزمة، من خلال توفيرها للخدمات الصّحيّة المختلفة (معاينة فحوصات وأدوية). أمّا خدمات الاستشفاء، فشكلت العبء الأكبر للأفراد والأُسر الذين عجزوا عن توفير كلفتها، وباتت تفوق القيمة الفعليّة للدخل الأُسري، وأمَّن جزء منها عبر المساعدات الاجتماعيّة التي عملت الأحزاب الطائفيّة على تقديمها للمناصرين. واستطاعت هذه المراكز أنّ تسد جزءًا من الفراغ الذي أحدثته الأزمة، إذ تخطت الزيادة في عدد الزوار نسبة 100%، الأمر الذي حوّل هذه المراكز إلى الرافعة الصّحيّة الأولى للمجتمعات المحليّة الرّيفيّة في شمال لبنان.

عانت المؤسسات الصّحيّة في الشّمال، كسائر المؤسسات، من الخسارة في الموارد البشريّة المتخصصة من أطباء وممرضين، ووصلت نسبة النّزيف فيها إلى ما بين 25 و40% مع نسبة أكبر للممرضين والممرضات. وأدّى هذا الواقع إلى فقدان بعض الاختصاصات ولا سيما في المراكز المنتشرة في المناطق الجبليّة والجرديّة، وذلك بسبب ارتفاع كلفة النّقل، ولا سيما في اختصاصات مثل القلب، العيون، الأنف والأذن والحنجرة، الأطباء النّفسيين. وتراجعت رواتب العاملين في هذه المراكز، وأمام عدم القدرة على تعديل الرواتب لجأت إدارات المراكز(التي لم تنجح في توقيع عقود مع منظمات مانحة) إلى تقليص عدد أيام العمل للموظفين، وتجميع المرضى في أيام محددة بحسب الاختصاص([40])، وأدى ذلك إلى عدم توفر الخدمة في وقتها المطلوب.

ويكشف التوزع الجغرافي لمراكز الرّعاية الصّحيّة الأوليّة في الشّمال، ونسبتها لعدد السكان، أن انتشارها يفوق حاجة السكان في الأقضية باستثناء قضاء البترون. ويشير هذا التّوزع إلى أنّ هذه المراكز قادرة، نظريًّا، على توفير الخدمات الصّحيّة للسكان كافّة استنادًا إلى المعايير التي وضعتها وزارة الصّحة العامة، والتي تُعِدُّ أنّ كل مركز يجب أنّ يقدم خدماته إلى ما يقارب 35 ألف نسمة.

(جدول رقم 10) توزع مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة ونسبة المستفيدين منها

| المنطقة الإداريّة | عدد مراكز الرعاية الصحيّة | عدد السكان | متوسط عدد السكان لكل مركز |

| قضاء البترون | 1 | 58900 | 58900 |

| قضاء بشري | 3 | 22100 | 7366 |

| قضاء الكورة | 5 | 84600 | 16920 |

| قضاء المنية-الضنية | 13 | 140800 | 10830 |

| قضاء زغرتا | 5 | 87700 | 17540 |

| محافظة عكار | 35 | 324000 | 9257 |

| المجموع | 62 | 718,100 | 11220 |

إلّا أنّ انتشارها الجغرافي يشير إلى تمركزها في مراكز الأقضية ومحيطها، أمّا في محافظة عكار على سبيل المثال، يبلغ عدد قرى المحافظة 220 قرية، ويوجد فيها 35 مركزًا، موزعة على 28 بلدة فقط، منها 14 مركزًا متمركزًا في تسع قرى مجاورة. تقع ستة من هذه المراكز في بلدتين: برقايل وببنين. يُظهر هذا التوزيع أنّ هذا الانتشار لا يضمن تغطية شاملة لجميع مناطق عكار، ولا يوفر وصولًا شاملًا للسكان جميعهم.

وأمام ضغط الوافدين الجدد على هذه المراكز، وتحولها إلى بديل لتغطية العجز في النّظام الصحي، واجهت هذه المراكز تحديات يمكن تلخيصها بالآتي:

- غياب التنسيق بين الجهات المانحة في ما بينها وبين وزارة الصحة العامة لجهة تنظيم عمليّة الدّعم للمراكز، بما يسمح بتوفرها في المناطق الريفيّة كافة.

- التّفاوت في الخدمات التي تقدمها المراكز، سواء بين المراكز المتعاقدة مع الجهات المانحة، أو في المراكز غير المتعاقدة.

- تعثر المراكز غير المدعومة وتراجع الخدمات التي تقدمها وهجرة الأطباء لها.

- عدم استدامة بعض الخدمات الصّحيّة التي تغطيها المنظمات الدوليّة ارتباطًا بتوفر التمويل، وتوقفها بشكل مفاجئ مثل عيادات الأسنان، الصّحة النّفسيّة، مكافحة سوء التغذية.

- تراجع في نوعية الخدمة المقدمة من المراكز الصّحيّة للمواطنين؛ فمع ارتفاع أعداد المرضى، وقلّة عدد غرف المعاينة، تراجع الوقت المخصص للمريض من 15 دقيقة إلى ما يقارب 5 دقائق الأمر الذي يزيد من احتمال التّشخيص الخاطئ.

- تحول المراكز عن وظيفتها الأساسيّة بوصفها وقائيّة أكثر من كونها مقدمة خدمات صحيّة، وتراجعت عن المساهمة في العمل الوقائي في المجتمع الذي من شأنه أنّ يحسّن الصّحة المجتمعيّة ويخفف من الإصابة بالأمراض.

- تحديات مستقبليّة:

ساهم التمويل الدّولي، إلى جانب المساعدات الماليّة والعينيّة التي قدمها المغتربين والمتمولين المحليين، في تمكين عدد كبير من المراكز من تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصّحيّة، ومنع انهيارها المحتَّم بسبب الأزمة الاقتصاديّة، غير أنّ عدم استدامة هذا التمويل سيهدد قدرة هذه المراكز على الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين، إذ أفاد ممثلون عن أغلبيّة المراكز أنّ جزءًا من العقود مع المنظمات المانحة بدأ يتوقف منذ أيار 2024 (توقفت منظمة Premiere Urgence Internationalالممولة من الوكالة الفرنسيّة للتنمية عن دعم مركز الرّعاية الصّحيّة الأوليّة في بلدة بنهران- الكورة)، وتوقفت مفوضيّة شؤون اللاجئين عن دعم 150 مركزًا للرّعاية الصّحيّة الأوليّة كانت تقدم الخدمات للنازحين السوريين. والجزء الآخر سيتم مع بداية العام 2025.

ويطرح هذا التحدي على وزارة الصّحة ضرورة، وضع خطة لإنقاذ شبكة مراكز الرعاية الصّحيّة الأوليّة من تراجع التمويل الذي يهدد قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة والذي سيكون له أثر كبير على الصّحة المجتمعيّة، سيما وأنّه حتى الآن لم تُصحَّح الرواتب ولم تُستَعاد التقديمات التي كانت تتمتع بها الأُسرة من الجهات الضامنة. وعدم وضع استراتيجيّة للتعامل مع هذا التحدي، سيؤدي إلى تراجع دور مراكز الرّعاية كمقدم خدمات للفئات الاكثر فقرًا ، بعد أنّ خسرت وزارة الصّحة مراهنتها على أنّ تؤدي هذه المراكز دور “بوابة العبور” إلى النّظام الصحي العام.

4. القطاعات الاقتصاديّة بين غياب سياسات التنمية وتداعيات الأزمة:

تعاني منطقة الشّمال من مستويات عالية من عدم المساواة، إذ تحمل أسوأ مؤشرت سوق العمل الناجمة عن بيئة تقوّض دافعيّة القطاع الخاص للاستثمار. في العام 2022، وفي دراسة تحديثيّة لبيانات مسح القوى العاملة وسوق العمل، تبيّن ارتفاع كبير في نسب الاستخدام النّاقص للعمالة (الذين يعملون أقل من 40 ساعة في الأسبوع)، إذ ارتفعت النسبة من 16.2٪ في 2018 إلى 50.1٪ في كانون الثاني 2022. وسُجِّل أعلى مستوى بين فئة الشباب (بين 15 إلى 24 عامًا)، وبلغت نسبتها 64.7٪ في العام 2022 ([41]) مقارنةً بـ 29.4٪ في العام 2018.

أمّا بالنسبة إلى معدل العمالة إلى السكان، فقد سُجِّل انخفاض كبير، من 43.3% في العام 2018 إلى 30.6% في العام 2022. ويعبّر هذا الانخفاض عن حجم الأعداد التي فقدت وظائفها خلال الأزمة. أمّا بالنسبة إلى معدل البطالة، فقد ارتفع على المستوى الوطني من 11.4% العام 2018 إلى 29.6% العام 2022، أيّ ما يقارب اقل من ثلاثة أضعاف، وهذا يعني أنّ ثلث القوى العاملة أصبحت خارج سوق العمل. أمّا في محافظة الشّمال فنجد أنّ نسبة البطالة فيها قد ارتفعت من 14% إلى 32.2%. وفي محافظة عكار، ارتفعت النسبة من 9.3% إلى 26.7%. ويُسجَّل، كذلك، انخفاض معدل مشاركة القوى العاملة بمقدار 8 نقاط مئوية، أي تراجعت هذه المشاركة من نسبة 47.6% في العام 2018 إلى 39.3% في العام 2022([42])، ويعكس هذا الانخفاض آثار الأزمة الاقتصاديّة على سوق العمل.Top of Form

عانى القطاع الزراعي من مجموعة من التحديات المرتبطة بطبيعة السياسات العامة الزراعيّة والتي يمكن الإشارة إليها بالآتي:

- عدم الاستقرار السياسي الإقليمي والوطني الذي ينعكس سلبًا على خطوط التصدير.

- ضعف المؤسسات والحوكمة الزراعيّة وتراجع أولوية قطاع الأغذية الزراعيّة، وعدم تخصيص الموارد الكافية في موازنة وزارة الزراعة.

- ضعف وصول المزارعين إلى الإئتمان والمدخلات المستوردة.

- ارتفاع كلفة الطاقة والكهرباء وضعف الاستثمار في التكنولوجيا.

- صعوبة في وصول صغار ومتوسطي المزارعين إلى الأسواق الخارجيّة.

- ضعف البنية التحتيّة للتبريد عند النقل والتبريد في نقاط الشحن، وأنظمة التعبئة، والتغليف، والفرز.

بناءً على اللقاءات مع الفاعلين في القطاع الزراعي، برزت بعض التغييرات الإيجابيّة الجزئيّة، ومنها دخول زراعات جديدة مثل الأفوكادو إلى المناطق السّاحليّة، والمتوسطة الارتفاع في شمال لبنان بدلًا من الحمضيات وبعض الاشجار المثمرة والخرما، ودخول زراعة الكرز إلى المناطق الجبليّة إلى جانب التفاح، كما يسجل دخول الزراعة المحميّة (الدّفيئات) في المناطق السّاحليّة بدلًا من الحمضيات والمخصصة لزراعة الخضراوت.

أمّا التغيرات السّلبيّة، فكانت جليّة في القطاع الحيواني، إذ انخفض عدد الأبقار والمواشي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف من 120 دولار قبل الأزمة إلى 300 دولار أمريكي، وثانيًا ارتفاع أسعار الأدوية البيطريّة بنسبةٍ تصل إلى 100%([43]). وتراجع عدد مزارع الدّجاج التي أُغلِق الكثير منها. ويعاني القطاع الحيواني من ضعف الخدمات البيطريّة والنقص في عدد الأطباء البيطريين، والفنيين الزراعيين الذين يقدمون خدمات بيطريّة في إدارة المزارع، مثل التلقيح الاصطناعي، تقليم الحوافر. وأخيرًا، النقص الكبير في المهندسين الزّراعيين المتخصصين بإدارة مزارع الأبقار والمواشي.

وارتفعت كلفة إيجار الأرض بنسبة 100% بسبب لجوء الكثير من المواطنين ومن بينهم النّازحين السوريين إلى العمل في القطاع الزراعي، ما شكل ضغطًا على الأراضي فارتفعت كلفة إيجار الأرض بنسبة 100%، من دون أنّ يساعد ذلك على زيادة الإنتاجيّة ارتباطًا بضعف الخبرات وبمحدوديّة المساحة الزّراعيّة.

كما واجه القطاع الزراعي تحديات عديدة تمثلت بالشّلل الذي أصاب المؤسسات الزراعيّة الحكوميّة من مراكز إرشاد، ومصلحة الأبحاث العلميّة الزّراعيّة التي تراجع دورهما في تقديم الخدمات الإرشاديّة المتنوعة، إلى جانب القيام بأبحاث لتّطوير القطاع الزراعي.

من جهة أخرى، كان لنقص الخبرات التقنيّة، والنّقص في اليد العاملة الماهرة والمتخصّصة في بعض المعاملات الزّراعيّة مثل التّشحيل، والتّطعيم، والرش وارتفاع كلفتها أثرًا سلبيًّا على كلفة الإنتاج.

الخاتمة:

برزت خلال الأزمة الاقتصاديّة منذ العام 2019، وتحديدًا في أواسط العام 2020 وما تلاها، آليات جديدة من المساعدات العينيّة والنقديّة، واستفادت بعض الرّموز والقوى والشّخصيّات السياسيّة النيابيّة وغير النيابيّة من الأزمة والضائقة الاقتصاديّة التي واجهتها الأُسر والبلديّات لتعزيز زعامتها. وبرزت هذه الممارسة بقوة في أقضية البترون، الكورة، زغرتا وبشري، وكانت أكثر فاعليّة في القضاء الأخير.

وسُجّل غياب كبير للمؤسسات الطائفيّة، الإسلاميّة والمسيحيّة، عن فتح صناديقها المكتنزة، لتقديم المساعدة للأسر المحتاجة. وفي المقابل، شكل المغتربون العامل الحاسم في تقديم المساعدة المباشرة، لا سيما في مجالي الصحة والتّعليم، إلى جانب مساعدة البلديات على إدارة ملف النُّفايات، وتقديم المساعدة المالية للاسر التي خففت من تدهور اوضاعهم المعيشية، إلى جانب انها ساهمت في انعاش القطاعات الاقتصادية ولا سيما الغذائية منها بسبب التدفقات المالية في الاسواق.

يظهر هذا الواقع أن المغتربون لعبوا دوراً محورياً في إعادة تشكّل البنى الاجتماعيّة. فمع انهيار النظام المصرفي وتراجع قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسيّة، برزت تحويلات المغتربين كشبكة أمان بديلة في التخفيف من حدة الفقر على المستوى الاقتصادي، وفي دعم المؤسسات التربويّة والصحيّة مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي. اما على المستوى الاجتماعي- الرمزي فقد أعاد المغتربون تشكيل شبكات التضامن العابر للحدود، بحيث أصبح الاغتراب مصدراً لإعادة توزيع الموارد داخل الجماعات المحليّة، مستندين إلى سرديّة جديدة حول الانتماء والهويّة الطائفيّة.

من هنا، يمكن القول إن المغتربين لم يكونوا مجرّد “مصدر تحويلات ماليّة”، بل فاعلين اجتماعيين ساهموا في إعادة تشكّيل البنى الاجتماعيّة عبر تعزيز ديناميّات التكافل العابر للحدود وإعادة إنتاج أنماط جديدة من الاعتماد المتبادل بين الداخل والخارج، وتسييل رأس مالهم الاقتصادي إلى رأسمال اجتماعي. وتبلور هذا التسييل في المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابيّة التي ساهمت في تغيير موازين القوى في المجلس النيابي.

وأدّى عاملان أساسيان دورًا في هذا التّضامن سواء من المغتربين أو المتمولين المحليين هما: العلاقة العاطفيّة المباشرة التي تربطهم ببلداتهم أولًا، والتضامن السياسي والحزبي مع البلديّة. ومن خلال المقابلات يمكن الإشارة إلى السمات الآتية:

- شكل المغتربون عنصرًا أساسيًّا في تعزيز البنية الاجتماعيّة الطائفيّة، من خلال الدّعم الذي قُدم للبلديات أو للأسر إمّا مباشرة أو عبر الأحزاب السياسيّة.

- ساهم المتمولون وأصحاب المصالح الاقتصاديّة الميسورون المحليون في مساعدة البلديات عبر تقديم مساعدات شهريّة للبلديات، أو تغطية كلفة بعض الأنشطة (جمع النُّفايات، مصاريف مستوصف، أدوية بعض المرضى.. إلخ).

- استغلت الأحزاب السياسيّة كما السياسيون المستقلون، الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة من أجل تعزيز علاقاتهم وبناء شعبيتهم من خلال المساعدات الماليّة التي قدموها. وفي الغالب كانت هذه الأحزاب والشّخصيات تستند إلى قدرتها على توفير تمويل من المغتربين الموالين سياسيًّا لها.

- سُجّل تباين في فاعليّة الزعامات والأحزاب السياسيّة المسيحيّة والإسلاميّة، إذ سُجّل الحضور الفاعل للزعامة السياسيّة المسيحيّة في البترون، الكورة، زغرتا وبشري، في حين أنّ حضور الزعامة السياسيّة السُنيّة كان غائبًا في عكار والمنية-الضنية بعد عزوف سعد الحريري عن العمل السياسي، ما أدّى إلى توقف المساعدات الماليّة التي كان يقدمها لمنطقتي عكار والمنية-الضنية، ولم يسجل أي محاولة لتعبئة هذا الفراغ.

وكشفت متابعة تداعيات الأزمة الاقتصاديّة في محافظتي الشّمال، الانقسام والتفاوت الطبقي والاجتماعي داخل المحافظتين والذي يشكل استمرارًا للتفاوتات المناطقيّة الاقتصاديّة، والاجتماعيّة التي كشفتها دراسة بعثة “إرفد” في أوائل ستينيات القرن الماضي. وعلى الرّغم من مضي 35 عامًا على إقرار “الإنماء المتوازن”، ما زال التباين واضحًا بين شماليين، الأول جنوب الشّمال، ويضم أقضية زغرتا، بشري، الكورة والبترون ويتسم بسمة اليسر والغنى النسبي، على الرّغم من وجود بعض مظاهر الفقر النّسبي، والثاني “شمال الشّمال”، ويضم قضاء المنية-الضنية وطرابلس ومحافظة عكار، ويتسم بسمة الفقر والتهميش على الرّغم من وجود بعض مظاهر الطبقة الوسطى.

وساهمت الأزمة الاقتصاديّة في تعميق التفاوتات والاختلالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة بين المناطق اللبنانيّة، فوقع الأزمة كان أشد على مناطق عكار والمنية-الضنية، أي “شمال الشّمال” بسبب حالة الضعف والهشاشة التي تعاني منها هذه المجتمعات نتيجة لسياسات الإهمال والتهميش التي عاشتها خلال عقود من الزمن.

لقد ساهمت الأزمة، وما رافقها من تداعيات، في إضعاف نقاط التقدم الجزئيّة التي تحققت خلال عقود ماضية. وما لم تُوضَع خطط لتعزيز التنمية الرّيفيّة، واعتماد مقاربات جديدة، فإنّ حالة التهميش والإفقار لهذه المجتمعات ستستمر. ويظهر هذا الواقع أنّ السياسات التي لا تعتمد على خطط للتنمية المناطقيّة كجزء من استراتيجيّة وطنيّة شاملة لا يمكن أنّ تحقق تنمية حقيقيّة، ولا يمكن أنّ تقضي على التفاوتات الطبقيّة، ولا تؤسس لمجتمع منتج ونامٍ. بل أنّها تحافظ على علاقات الاستزلام التي تعيد إنتاج البنية الاجتماعيّة الطائفيّة ذاتها.

المراجع العربيّة:

- إحصاءات وزارة الصحة 2019 https://www.moph.gov.lb/ar/Pages/8/327/

- إدارة الأحصاء المركزي، دراسة أوضاع القوى العاملة والأسر المعيشيّة 2018-2019

- إدارة الإحصاء المركزي، تحديث دراسة اوضاع القوى العاملة والأُسر المعيشيّة 2022.

- الاسكوا، تقرير الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان (2019-2021) واقع أليم وآفاق مبهمة.

- البنك الدولي: تقرير بعنوان: تقييم تداعيات الأزمة السوريّة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي- الملخص التنفيذي. ايلول 2013

- البنك الدولي، الفاقد التعلمي وخسائر الدخل: التكاليف التعليميّة والاقتصاديّة لإغلاق المدارس الرسميّة في لبنان، 2023

- الجريدة الرسميّة، العدد 52، تاريخ 26/12/2024، المرسوم رقم 14462 توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2022

- أنجيلا الزير، الازمات الكبرى تعصف بلبنان وما خلفته من تداعيات على الشركات والعمال، مدونات البنك الدولي. 29/10/2021 https://2h.ae/FVqB

- دليل الصادرات والمؤسسات الصناعيّة اللبنانيّة للعام 2017

- دومينيك شوفالييه، مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعيّة في اوروبا، بيروت، دار النهر، الطبعة الاولى 1994

- المركز التربوي للبحوث والإنماء، النشر الاحصائيّة 2021-2022.

- المركز التربوي للبحوث والانماء، دليل المدراس 2022-2023.

- المركز التربوي للبحوث والإنماء، النشر الاحصائيّة 2023-2024

- المركز التربوي للبحوث والانماء، النشرة الاحصائيّة 2013-2014.

- حوكمة التعاون للقطاع الصحي في لبنان- عشرون عاماً من الجهود لتطوير أداء النظام الصحي، مرصد دعم السياسات الصحيّة، ايار 2018

- سليمان هارون، نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان، جريدة الاخبار، تاريخ 4 ايلول 2023 مقالة بعنوان: مستشفيات ما بعد الأزمة: «عروضات» للمرضى… و«خدمات» غير معهودة https://cutt.us/oh9FT

- لبنى فوّاز شقير، مجلة مؤشر للدراسات الاستطلاعيّة، العدد الثامن عشر حزيران – يونيو 2025 ، مجلد 5. ألمانيا –برلين

- محمد حمود ونديم القاق، مركز الدراسات اللبنانيّة – الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة، بيروت 2022.

- محمد حمود ومهى شعيب، مركز الدراسات اللبنانيّة – الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة

- منظّمة الأغذيّة والزراعة (الفاو). (2023). لبنان في لمحة (Lebanon at a Glance). صفحة إلكترونيّة. المصدر: https://www.fao.org/lebanon/fao-in-lebanon/lebanon-at-a-glance/fr/

- نتائج مجموعة العمل البؤريّة للقطاع الاقتصادي في قضاء الكورة

- نتائج مجموعات العمل البؤريّة لرؤوساء البلديات في محافظتي الشمال

وزارة الشؤون الاجتماعيّة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي خارطة الفقر البشري واحوال المعيشة في لبنان 2004، ، بيروت، الطبعة الاولى 2008.

- الشؤون الاجتماعيّة، خارطة أحوال المعيشة في لبنان. بيروت 1998.

المقابلات:

- مقابلة مع رئيس بلديّة دوما البترونيّة.

- مقابلة رئيس اتحاد بلديات البترون

- مقابلة مع رئيس بلديّة تنورين

- مقابلة مع رئيس اتحاد بلديات الجومة عكار

- مقابلة مع رئيس اتحاد بلديات الجرد- عكار

- مقابلة مع رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعديّة.

مقابلة مع المهندس الزراعي غسان نعمة.

المراجع الاجنبيّة:

Bourdieu, Pierre. “The Forms of Capital.” In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, edited by J. G. Richardson, 241–58. New York: Greenwood Press

World Bank, Lebanon Economic Monitor, Lebanon Sinking (To the Top 3), Spring 2021.

ILO, Labour Market Information Review and Analysis: In-focus on Northern Lebanon. 2017 https://n9.cl/tvmqw

IOM, Deaths on Migration Routes in MENA Highest since 2017: June 2023, https://www.iom.int/news/deaths-migration-routes-mena-highest-2017-iom-2022-data-reveals?utm_source=chatgpt.com

* أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانيّة، معهد العلوم الاجتماعيّة، بيروت – لبنان.

Assistant Professor at the Lebanese University – Beirut – Lebanon – Institute of Social Sciences.Email: abdallah.muhieddine@ul.edu.com

[1]– World Bank, Lebanon Economic Monitor, Lebanon Sinking (To the Top 3), Spring 2021.

[2]– وفاقًا لتقديرات البنك الدولي في تقريره عن تقييم تداعيات الأزمة السورية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ايلول 2013

[3]– خارطة الفقر البشري واحوال المعيشة في لبنان 2004، وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، بيروت، الطبعة الاولى 2008.

[4]– وزارة الشؤون الاجتماعية، خارطة أحوال المعيشة في لبنان. بيروت 1998.

* على مستوى القطاعات، شارك 30 عاملًا في القطاع الصّحي، 30 في القطاع التّربوي، و40 في القطاعات الاقتصاديّة، و36 رئيس بلدية أو عضو مجلس بلدي. لقاءات مع أربعة من أبرز وكالات الأُمم المتحدة الناشطة في الشّمال وهي UNDP وUNHCR وUNICEF وWFP, لقاءات مع محافظي الشّمال وعكار وعدد من القائمقامين، ومؤسسات وجمعيّات محليّة وأجنبيّة تعمل في مجال الإقراض والتّدخلات الاجتماعيّة والاقتصاديّة في منطقة الشّمال.

[5] – لبنى فوّاز شقير، مجلة مؤشر للدراسات الاستطلاعية، العدد الثامن عشر حزيران – يونيو 2025 ، مجلد 5. ألمانيا –برلين

[6] -محمد حمود ونديم القاق، مركز الدراسات اللبنانية – الجامعة اللبنانية الاميركية، بيروت 2022.

[7] -محمد حمود ومهى شعيب، مركز الدراسات اللبنانية – الجامعة اللبنانية الاميركية

[8]– إدارة الأحصاء المركزي، دراسة أوضاع القوى العاملة والأسر المعيشية 2018-2019.

* يشير معدل الإعالة العمريّة إلى متوسط عدد الأشخاص الذين يعتمدون على شخص واحد في العمل لتلبية احتياجاتهم المعيشيّة.

[9]– إدارة الأحصاء المركزي، دراسة أوضاع القوى العاملة والأسر المعيشية 2018-2019، مرجع سابق

[10] -ILO, Labour Market Information Review and Analysis: In-focus on Northern Lebanon. 2017 https://n9.cl/tvmqw

[11] – نتائج مجموعة العمل البؤرية للقطاع الاقتصادي في قضاء الكورة

[12]– ادارة الاحصاء المركزي، أوضاع القوى العاملة 2018-2019

[13]– دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية للعام 2017