عنوان البحث: تربية النحل في قرى المتن الأعلى

اسم الكاتب: د. إيلي شديد

تاريخ النشر: 2025/09/15

اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية

عدد المجلة: 39

تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013917

تربية النحل في قرى المتن الأعلى

Beekeeping in the villages of Upper Metn

Dr. Elie Chedid د. إيلي شديد([1])

تاريخ الإرسال: 31-7-2025 تاريخ القبول11-8-2025

الملخص

يُعد القطاع الزّراعي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسًا للدّخل والأمن الغذائي، وتُشكّل تربية نحل العسل أحد أبرز الأنشطة الزّراعيّة في قرى المتن الأعلى لما لها من فوائد غذائيّة واقتصاديّة وبيئيّة. يوفر النّحل منتجات عالية القيمة، أبرزها العسل، ويُساهم في تلقيح النّباتات وزيادة الإنتاج الزراعي. تمتلك بعض المناطق، مثل المتن الأعلى، مقومات طبيعيّة وبشريّة تؤهلها لتطوير هذا القطاع، على الرّغم من التّحديات المتعددة التي تواجهه مثل ضعف الدّعم الحكومي، وقلّة التّدريب، وانتشار الأمراض، واعتماد أساليب تقليديّة.

الكلمات المفتاحية

القطاع الزراعي، تربية النّحل، العسل، الأمن الغذائي، التلقيح الطبيعي، التحديات، التدريب، الدعم الحكومي

Summary:

The agricultural sector is a fundamental pillar of the national economy and a primary source of income and food security. Beekeeping is one of the most important agricultural activities in the villages of Metn el-Aala due to its nutritional, economic, and environmental benefits. Bees produce high-value products, notably honey, and contribute to the pollination of plants, which improves both the quantity and quality of agricultural production. Certain regions, such as Metn el-Aala, possess natural and human resources that are favorable for the development of this sector, despite the many challenges it faces, such as lack of governmental support, insufficient training, the spread of diseases, and reliance on traditional methods.

Keywords:

Agricultural sector, beekeeping, honey, food security, pollination, challenges, training, governmental support.

1

– المقدمة

يُعدّ القطاع الزراعي من ركائز الاقتصاد الوطني المهمّة، إذ يشكّل نظامًا معيشيًا متكاملًا ومصدرًا أساسيًا للدخل، بالإضافة إلى كونه حجر الأساس لتحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي في أي مجتمع([2]) .ومن أبرز الأنشطة الزّراعيّة التي تحظى بأهمّية خاصة تأتي تربية نحل العسل، لما توفره من منتجات غذائيّة عالية القيمة، وفي مقدمتها العسل. كما أنّ لتربية النّحل دورًا محوريًا في دعم الإنتاج الزراعي من خلال تعزيز عمليّات التلقيح الطبيعي للنباتات، ما يسهم في زيادة الإنتاج كمًّا ونوعًا. وتتمتلك المنطقة مقومات بيئيّة وطبيعيّة وبشريّة متميزة تؤهله لتطوير قطاع تربية النّحل، ومنها تنوع الغطاء النباتي، ووفرة الأراضي الزراعية، والمناخ المناسب، مما يجعل من أراضيه بيئة خصبة لهذا النّشاط([3]). إلّا أنّ هذا القطاع يواجه جملة من التّحديات، أبرزها: ضعف الرّعاية الحكوميّة، انتشار الأمراض والآفات، قلّة التّدريب المهني للنّحالين، بالإضافة إلى الاعتماد على أساليب تقليديّة في التّربية، وعدم استثمار نتائج الأبحاث العلميّة الحديثة([4]). وتُعد منطقة المتن الأعلى من الأكثر شهرة في مجال تربية النحل، نظرًا لما تمتلكه من بيئة نباتيّة غنية ومتنوعة تُشكّل مصدرًا أساسيًا للرحيق، ما يوفر ظروفًا مثاليّة لإنشاء مناحل تُدار وفق أساليب مختلفة للإنتاج، وتنتج أنواعًا متباينة من العسل .

2- إشكاليّة البحث:

على الرّغم بما تتمتع فيه منطقة الدّراسة من مقومات طبيعيّة ومناخيّة تتيح تطوير تربية النّحل، إلّا أن هذا القطاع ما يزال يواجه عراقيل متعددة تحدّ من تطوره واستدامته، ما يطرح التساؤل الآتي: ما هي أبرز التّحديات التي تواجه تربية نحل العسل في منطقة المتن الأعلى، وكيف يمكن تفعيل وتنمية هذا القطاع بما يعزز دوره في الاقتصاد الزراعي الوطني؟

3- أهمية البحث:

تنبع أهمية هذا البحث من كونه يتناول قطاعًا حيويًا يشكّل جزءًا من الأمن الغذائي والاقتصادي للمنطقة، كما أن تطوير تربية النحل يسهم في رفع جودة الإنتاج الزراعي وتحقيق دخل إضافي للسكان الرّيفيين. ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على الإمكانات الكامنة لتطوير هذا القطاع، وبيان مكامن الضعف فيه، واقتراح حلول عملية تستند إلى الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة في التّربية والإدارة.

4- المنهج المتبع في البحث:

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التّحليلي، فيصف واقع تربية النّحل في منطقة المتن الأعلى وتحليل الظروف البيئيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة المحيطة به، مع دراسة التّحديات والمعوقات التي تواجه هذا النّشاط، والوقوف على أبرز المقترحات والتّوصيات التي يمكن أن تسهم في تحسينه وتطويره. وقد اعتمدت الدّراسة أيضًا على البيانات الرّسميّة، والمصادر والدّراسات المتخصصة في تربية النّحل، بالإضافة إلى عدد من المقابلات الرّسميّة مع ذوي العلاقة.

5- فرضيّة البحث:

- يوجد تباين في التّوزيع المكاني لخلايا النّحل ضمن بلدات المتن الأعلى.

- تؤثر مجموعة من العوامل الجغرافيّة بشكل ملحوظ على توزيع خلايا النّحل ومواقع المناحل، وكذلك على كميات بلدات المتن الأعلى.

6– هدف الدّراسة:

تهدف الدّراسة إلى تحليل التّوزيع المكاني لنشاط تربية النّحل ضمن بلدات المتن الأعلى، من خلال تحديد أثر العوامل الطبيعيّة والبشريّة في تباين هذا النشاط.

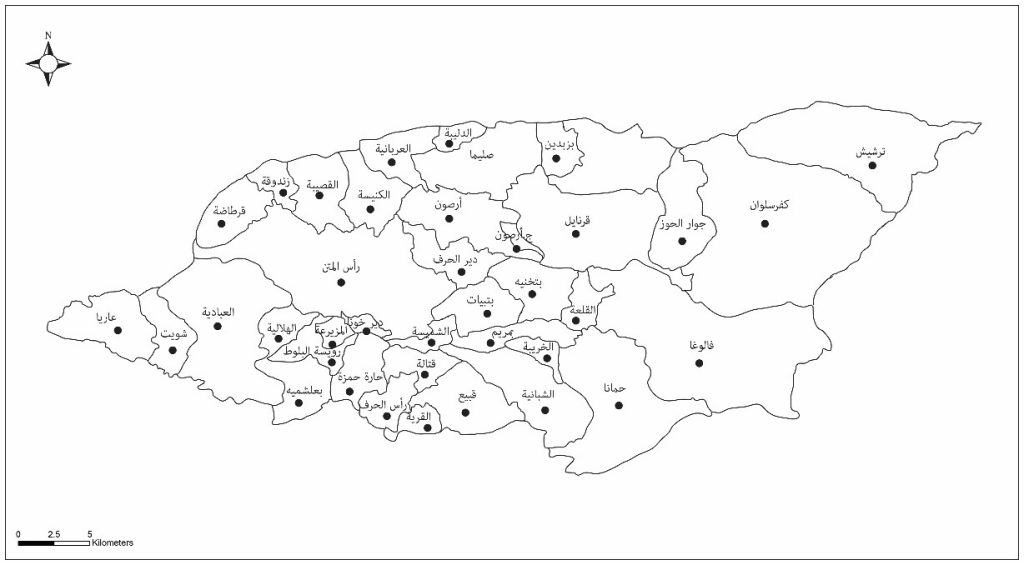

– حدود منطقة الدّراسة:7

تقعُ منطقةُ الدّراسة شرقَ العاصمة بيروت وتنتمي في خريطة لبنان الإداريّة إلى محافظة جبل لبنان. وتتبعُ القرى المذكورة أعلاه إداريًّا لقضاء بعبدا، تحتلّ جزءًا من السّفحِ الشّرقي لحوض نهر الجعماني الّذي يشكّل بدوره جزءًا أساسيًّا من أعالي حوض نهر بيروت. وتتألّفُ المنطقةُ من ([5])39 بلدة وقرية وهي ترشيش، وكفرسلوان، قرنايل، جوار الحوز، رأس المتن، دير الحرف، قرطاضة، زندوقة، القُصيبة، الكنيسة، أرصون، جورة أرصون، العربانيّة، الدّليبة، صليما، بزبدين، حاصبيا، حمانا، فالوغا، الشّبانية، القلعة، بتخنيه، بتبيات، قبيع، الخريبة، قتالة، رأس الحرف، القرية، بعلشميه، العباديّة، شويت، عارايا، الهلاليّة، رويسة البلوط، حارة حمزة، المزيرعة، دير خونا، الشّميسة، وبمريم.

خريطة (1): حدود منطقة الدراسة)[6](

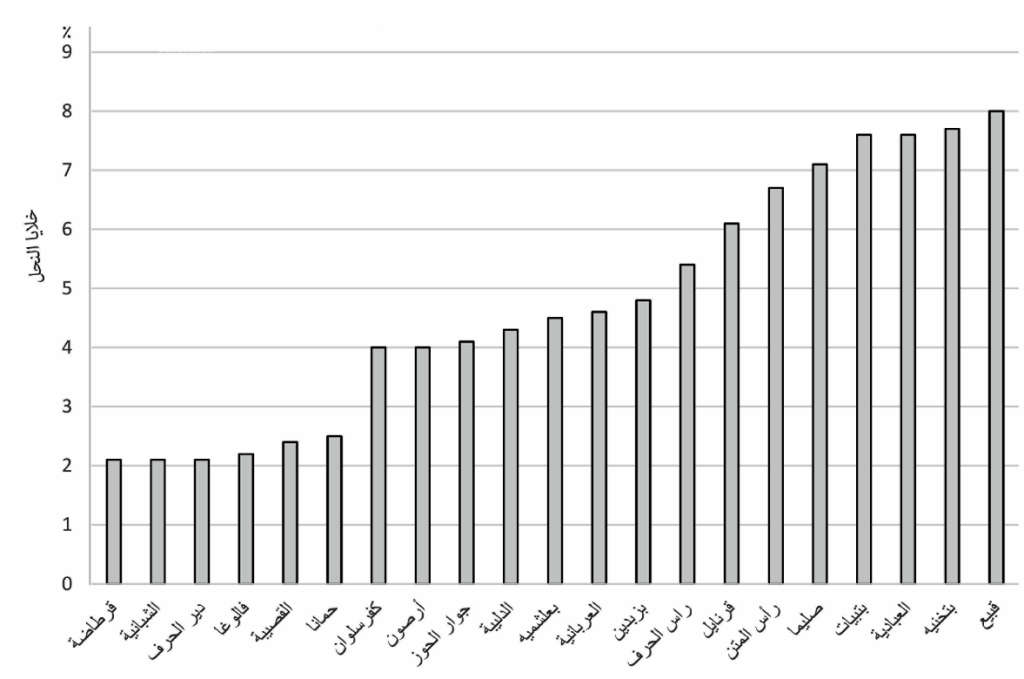

8– تفاوت في اليد العاملة وعدد خلايا النّحل

يبلغ عدد العاملين في هذه المهنة نحو 49 عاملًا، إلّا أن توزيعهم لا يشكل توازنًا، سواء في التّوزيع الجغرافي بين القرى أو في التّركيبة الجندريّة. إذ يُلاحظ بوضوح هيمنة الذّكور على هذا النشاط، ما يشير إلى ضعف مشاركة النّساء في هذا المجال. أمّا على صعيد تربية النّحل، فقد بلغ عدد خلايا النّحل ما يقارب 672 خليّة، مع تسجيل تفاوت ملحوظ في توزيعها بين مختلف المناطق، وهو ما يعكس اختلاف مستويات الانخراط في هذه المهنة من قرية إلى أخرى.

رسم بياني (1): التفوت في توزع خلايا النحل في منطقة الدراسة)[7](

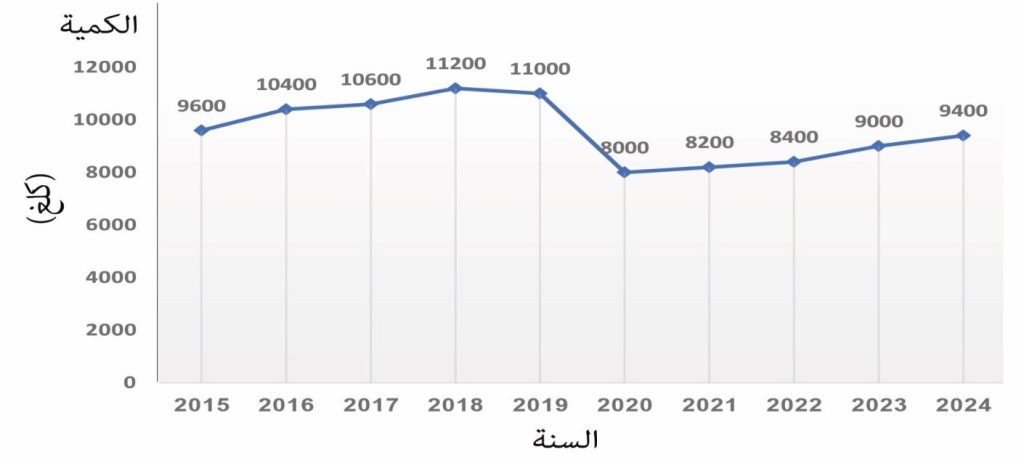

9– تفاوت في إنتاجيّة الخليّة

من خلال الدّراسة الميدانيّة تبيّن لنا أن هناك تفاوت في إنتاج الخليّة الواحدة؛ إذ بلغت في بعض القرى 8 كلغ/ للخلية الواحدة وفي القرى الأخرى 12 كلغ/ للخلية الواحدة. يتفاوت إنتاج العسل من سنة إلى أخرى نتيجة لعوامل طبيعيّة ومناخيّة متغيرة، مثل كميّة الأمطار ودرجات الحرارة وتوفر الأزهار. كما تؤثر الأمراض التي تصيب النّحل واستخدام المبيدات الزّراعيّة بشكل مباشر على الإنتاج. هذا التّذبذب ينعكس على دخل النّحالين، ويُصعّب من عمليّة التّخطيط والإدارة المستدامة للمناحل.

| إسم القرية | عدد العمال | ذكور | إناث | عدد خلايا النحل | % | إنتاجية الخلية من العسل (كيلو غرام) |

| القصيبة | 1 | 1 | 16 | 2.4 | 11 | |

| قرطاضة | 1 | 1 | 14 | 2.1 | 10 | |

| فالوغا | 1 | 1 | 15 | 2.2 | 9 | |

| حمانا | 1 | 1 | 17 | 2.5 | 9 | |

| رأس المتن | 3 | 3 | 45 | 6.7 | 12 | |

| بتخنيه | 3 | 2 | 1 | 52 | 7.7 | 11 |

| بتبيات | 3 | 3 | 51 | 7.6 | 10 | |

| قيبع | 3 | 3 | 54 | 8 | 9 | |

| راس الحرف | 3 | 2 | 1 | 36 | 5.4 | 10 |

| العبادية | 4 | 4 | 51 | 7.6 | 10 | |

| القلعة | 2 | 2 | 30 | 4.5 | 11 | |

| الشبانية | 1 | 1 | 14 | 2.1 | 10 | |

| أرصون | 2 | 2 | 27 | 4 | 11 | |

| العربانية | 3 | 2 | 1 | 31 | 4.6 | 10 |

| دليبة | 2 | 2 | 29 | 4.3 | 10 | |

| صليما | 4 | 4 | 48 | 7.1 | 11 | |

| بزبدين | 3 | 3 | 32 | 4.8 | 12 | |

| قرنايل | 4 | 4 | 41 | 6.1 | 9 | |

| جوار الحوز | 2 | 2 | 28 | 4.1 | 9 | |

| كفرسلوان | 2 | 2 | 27 | 4 | 8 | |

| دير الحرف | 1 | 1 | 14 | 2.1 | 10 | |

| المجموع | 49 | 46 | 3 | 672 | 100 | |

| النسبة | 100% | 94،5 | 5،5 |

جدول (1): توزع العمال حسب العدد والجنس وعدد خلايا النحل وإنتاجيتها من العسل([8])

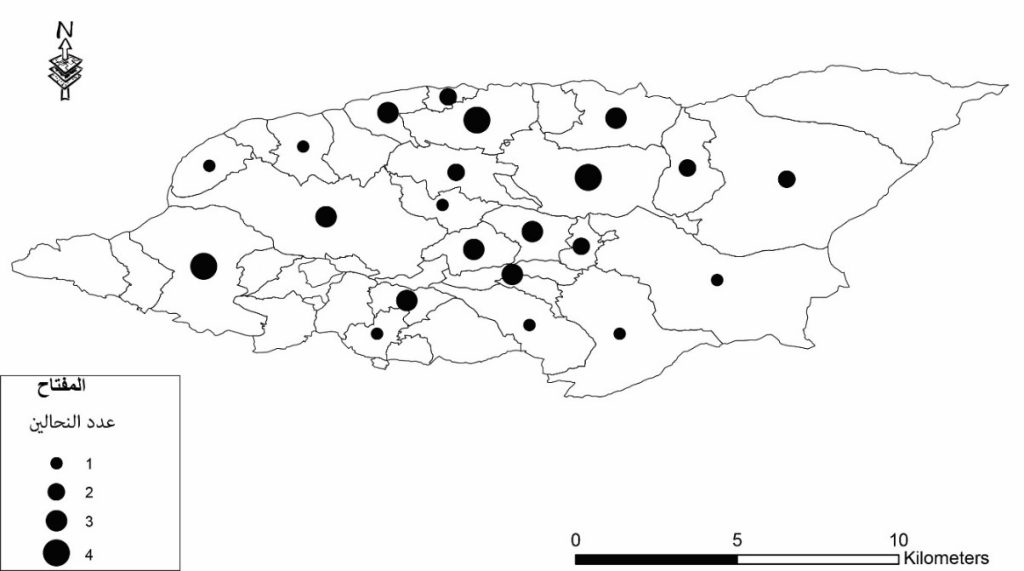

خريطة (2): التفاوت في توزع النحالين في منطقة الدراسة([9])

.

رسم بياني (2): التفاوت في كمية إنتاج العسل([10])

10– أدوات النحال

تتنوع معدات الخليّة بين الصناديق الخشبيّة والأقراص الشّمعيّة وحواجز الملكة، بينما تشمل أدوات الفحص آلة رفع الأقراص وفرشاة ناعمة وملقاط خاص. عند موسم الجني، يستخدم النّحال مشط كشط العسل وجهاز الطرد المركزي لاستخلاص المنتج، مع مرشحات وأوعيّة تخزين معقمة. تتضمن المعدات الإضافيّة أدوات التغذية مثل المغذيات ولوازم تحضير شراب السّكر، بالإضافة إلى ملابس العمل المناسبة كالأحذيّة المطاطيّة والملابس فاتحة اللون. ينصح دائمًا باختيار أدوات عالية الجودة، مع الحفاظ على نظافتها وتعقيمها، وتخزينها في أماكن جافة لحماية المعدات وصحة النّحل([11]).

11- العوامل المؤثرة في إنتاج النّحل

11-1- طبيعة الأرض

تعد أرض المنحل الأرض المثاليّة لمعيشة النّحل والتي تكثر فيها النّباتات المزهرة من أشجار وأعشاب ومحاصيل، إذ إن كثرة التنوع في النباتات يوفر مصادر للرحيق وحبوب اللقاح خلال الفصول الأربعة. أمّا بالنسبة إلى مستوى انحدار الأرض فيُفضل وضع الخلايا في المنحل على أرض مستويّة، وبشكل خطوط مرتبة ومسافة كافية بين خلية وأخرى، وبمستوى واحد لتقليل من ميلان أو سقوط الخلايا.

11-2- درجة الحرارة

إنّ النّحل يُعدّ من الحشرات ذات الدّم البارد، أيّ أنّ درجة حرارة جسمه تتأثر بحرارة البيئة المحيطة. ومع ذلك، يمتلك النّحل آليات متعددة تُمكّنه من تنظيم درجة الحرارة داخل الخليّة، فيحافظ عليها ضمن نطاق يتراوح بين 35 و36 درجة مئويّة خلال الصّيف والشّتاء. عند انخفاض درجات الحرارة في الشّتاء، يبدأ النحل بالتجمع داخل الخليّة على شكل عنقود متماسك، إذ يهتز بأجنحته ويحرّك جسمه بهدف توليد الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الحضنة. ويؤدي هذا السّلوك إلى ارتفاع الحرارة تدريجيًّا داخل الخليّة حتى تصل إلى 36 درجة مئوية([12]).

أمّا عند ارتفاع الحرارة، فإنّ النّحل يبدأ بتهوية الخليّة، عبر تحريك أجنحته بزاوية معيّنة، خاصة قرب مدخل الخليّة، ما يساعد في تخفيف الحرارة. كما يُشكّل النّحل ما يُشبه سلاسل حيّة بين داخل الخليّة وخارجها، إذ يخرج بعض الأفراد ثم يعودون بسرعة، في حركة تُعرف باسم “طيران الرّجوع”، وهي تعمل على تنظيم التّهويّة وتخفيف الحرارة داخل الخلية.

11-3- الأمطار

تعدُّ الأمطار من أبرز العوامل المناخيّة التي تؤثر في حياة النّحل. فعند تساقط الأمطار، قد يؤدي ذلك إلى تكسّر أجنحة النّحل أو سقوطه على الأرض المبتلّة، ما يعرّضه للغرق أو التّلطّخ بالطين ويمنعه من الطّيران. كما يمكن أن تسبب الأمطار أضرارًا كبيرة للخلايا، خصوصًا إذا كانت غير محميّة جيدًا أو موضوعة في مناطق منخفضة، إذ قد تؤدي المياه إلى غمر الخلايا وإغراقها. من جهة أخرى، تؤثر الأمطار على توفر الرحيق، إذ تمنع النّحل من جمعه خلال مواسم الإزهار، وتؤدي إلى قلة كميته نتيجة تساقطه أو غسله من الأزهار. هذا النّقص في الرّحيق ينعكس سلبًا على إنتاج الغذاء داخل الخليّة ويؤدي إلى ضعف النّشاط العام للنحل.

11-4- الرّياح:

تؤثر الرّياح بشكل كبير على كفاءة النّحل أثناء الطيران، إذ تزيد من الجهد والوقت اللازمين لجمع الغذاء. فعندما تكون الرّياح متوسطة السّرعة، يبذل النّحل طاقة إضافية لمقاومتها، ما يقلل من كفاءته في أداء مهامه. وإذا بلغت سرعة الرّياح 12 ميلًا في السّاعة (19 كم/ساعة)، يتوقف النّحل عن الطيران تمامًا، على الرّغم من أن سرعته القصوى تصل إلى 25 كم/ساعة. ومع ذلك، قد يطير النّحل بسرعة أقل إذا واجه رياحًا معاكسة أثناء توجهه إلى مصادر الغذاء، ما يؤثر على وقت إنجاز مهامه([13]).

11-5- اليد العاملة:

تُعد تربية النّحل من الأنشطة الزراعية المجدية اقتصاديًّا، إذ تختلف متطلبات العمل بشكل موسمي إذ تتطلب ساعات عمل قليلة في الشّتاء، وساعات عمل كثيرة في الرّبيع والخريف وساعات عمل متوسطة في الصّيف. تؤدي الخبرة دورًا محوريًّا في نجاح هذا النّشاط، فيظهر الفارق الكبير في الدخل بين النّحالين المبتدئين وذوي الخبرة وقد بلغ عدد العاملين في هذا القطاع 49 عاملاً.

12- المشاكل:

12-1- المشاكل الطبيعيّة:

تُعد العوامل الطبيعيّة من أبرز التّحديات التي تواجه انتشار وتطوير تربية النّحل ضمن منطقة الدّراسة، إذ أظهرت الدّراسة الميدانيّة أن هذه المشكلات تحظى باهتمام كبير من أصحاب المناحل. فقد شكّلت الظواهر المناخية المختلفة والعوامل البيئية الطبيعيّة عائقًا جوهريًا أمام تنمية هذا النشاط.

وتُعد مشكلة المناخ في طليعة هذه التّحديات، إذ أفاد نحو 49% من أصحاب المناحل أنّ ندرة الغطاء النّباتي الطبيعي تُعد العائق الأكبر الذي يحد من تطور تربية النّحل. كما أشار حوالى 31% منهم إلى تأثير الظروف المناخيّة القاسيّة، ما يبرز دور المناخ السّلبي في التأثير على نشاطهم. بالإضافة إلى ذلك، شكّل نقص الموارد المائيّة عقبة أخرى، وقد أعرب 16% من المستجيبين عن معاناتهم من هذا النقص ضمن منطقة الدراسة.

تُعد المشكلات المناخيّة من العوامل الرئيسة التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في نشاط تربية نحل العسل. فبالاتجاه غير المباشر، تسهم حِقبُ الجفاف الطويلة، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة معدلات التّبخّر، إلى جانب تذبذب كميات الأمطار، في إضعاف الغطاء النّباتي الطبيعي. ويؤدي ذلك إلى اتساع رقعة التّصحر، ما يحرم النّحل من بيئته الطبيعيّة ومصادر غذائه الأساسيّة. أمّا التّأثير المباشر للعوامل المناخيّة، فيكمن في استجابة نحل العسل سلوكيًا وفيزيولوجيًا لأيّ تغير مناخي غير اعتيادي، كارتفاع أو انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة أو تقلبات في الطقس. ومع استمرار هذه الظروف المجهدة، يفقد النحل جزءًا كبيرًا من طاقته، ما يؤدي إلى انخفاض كثافته داخل الخلايا، ويقل إنتاج العسل تدريجيًا إلى أن ينعدم، كما تنخفض مقاومته للأمراض والطفيليات، وقد يؤدي ذلك إلى نفوقه بشكل كامل.[14]

وبيّنت الدّراسة الميدانيّة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يُعد العامل المناخي الأبرز في التأثير، وقد أفاد 42 نحالًا، أي ما نسبته 86% من إجمالي أصحاب المناحل في منطقة الدّراسة، أنّ هذا العامل تسبب بأضرار واضحة أو نفوق في طوائف النحل. كما أشار 13% من النحالين إلى تأثرهم بالعواصف الغبارية، و71% إلى الآثار السّلبية لانخفاض درجات الحرارة. وعلى الرّغم من محدوديّة قدرة الإنسان على التّحكّم بالعوامل المناخيّة، فإنّ هناك وسائل وإجراءات يمكن اتخاذها للتقليل من آثارها السّلبيّة على نحل العسل .

12-1-1- مشكلة ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة

يُعد شهر كانون الثاني الأبرد خلال هذه المدّة، فقد سُجّلت فيه درجة حرارة صغرى بلغت 5.6°م، وعظمى وصلت إلى 16.7°م، بينما بلغ المتوسط العام لدرجات الحرارة نحو 10.8°م. وبوجه عام، لم تتجاوز درجات الحرارة الصغرى خلال هذه الفترة 12.6°م، كما لم تتخطَّ العظمى 24.7°م في أي من الأشهر المذكورة.[15]

وتشهد المرحلة الانتقاليّة بين الشّتاء والصّيف، خاصة في شهري نيسان وأيلول، تقلّبات حراريّة ملحوظة نتيجة التّحولات المُناخيّة بين الفصول. وأظهرت البيانات ارتفاعًا حادًا في درجات الحرارة خلال فصل الصّيف، إذ تجاوزت المعدلات في بعض الأشهر([16]) 24.7° ويُشكل هذا الارتفاع الحراري تحديًا كبيرًا لتربية نحل العسل، إذ يؤدي إلى ضعف في أنشطة جمع الغذاء وتربية الحضنة، بالإضافة إلى التّأثير السّلبي على تخزين الرحيق وجمع المياه. كما يُسهم في إحداث إجهاد حراري داخل الخلايا، ما ينعكس بشكل واضح على انخفاض إنتاج العسل وتدهور الحالة الصحية للنحل.

12-1-2- مشكلة العواصف الغباريّة وتأثيرها على تربية النحل

تُعد العواصف الغباريّة من الظواهر المُناخيّة البارزة التي تترك آثارًا سلبيّة ملموسة على تربية نحل العسل وإنتاجيته. فهي تتسبب في مشكلات بيئيّة وبيولوجيّة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على النّحل. فعلى الصّعيد البيئي، يؤدي تراكم الغبار على الأزهار إلى إعاقة امتصاص الرحيق وتقليل وفرة الغذاء المتاح، مما ينعكس سلبًا على نشاط النحل ويؤدي إلى انخفاض إنتاجية الخلايا([17]).أمّا على الصّعيد المباشر، فإنّ العواصف الغباريّة تُقيّد حركة النّحل وتمنعه من مغادرة الخليّة، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى نفوقه داخلها نتيجة تراكم الغبار، لا سيما إذا لم تكن الخلايا محكمة الإغلاق أو إذا وُجدت فتحات في الغطاء تسمح بدخول التّيارات الهوائيّة المحمّلة بالغبار. وتزداد حدّة هذه التّأثيرات في حال كانت الخلايا غير معزولة أو غير مهيّأة لمواجهة مثل هذه الظروف المناخيّة. وقد بيّنت إحدى الدّراسات الميدانيّة أن حوالى 12% من مربي النّحل في منطقة الدّراسة يعانون من تأثيرات مباشرة للعواصف الغباريّة. وتكمن خطورة هذه الظاهرة في تأثيرها المباشر على صحّة النّحل وكفاءة الخلايا، ما يستلزم اتخاذ تدابير وقائيّة فعّالة، أبرزها إحكام إغلاق الخلايا وتأمين وسائل الحماية اللازمة للتخفيف من تأثير الرياح المحملة بالغبار. أمّا في ما يخص الحدّ من مسببات ظاهرة العواصف الغباريّة، فإنّ التّصدي لها يتطلب تضافر الجهود على المستويين الفردي والمؤسساتي([18]). فالمسؤوليّة مشتركة بين مربي النّحل والمزارعين والمواطنين، إلى جانب الدّور المحوري الذي تضطلع به الجهات الرّسميّة والمنظمات المعنيّة. وتُعد من أبرز الاستراتيجيّات المقترحة في هذا السّياق التوسّع في زراعة الأحزمة الخضراء والنباتات الحرجيّة المقاومة للجفاف، لما لها من دور فعّال في التّخفيف من حركة الغبار وانتشاره.

12-2-المشكلات البشريّة:

يُعد الإنسان العامل الأكثر تأثيرًا سلبيًا على نحل العسل، ويتزايد هذا التأثير بشكل مستمر نتيجة لممارسات مباشرة، مثل قطع وقلع الأشجار، وتقلّص المساحات الخضراء الطبيعيّة، واستنزاف الموارد البيئيّة. كما يُسهم النّشاط البشري في تفاقم التّلوث البيئي بمختلف أشكاله، ما ينعكس سلبًا على صحّة النّحل وبيئته. ولا يقتصر الضّرر على ذلك، بل يمتد ليشمل أساليب الإدارة غير السّليمة للمناحل، أو الطمع في زيادة الإنتاج على حساب سلامة الحشرة نفسها.وعلى الرّغم من ذلك، فإنّ الإنسان يُعد في الوقت ذاته الحامي الأول للنحل، من خلال التّدخل الإيجابي في حمايته من الأخطار الطبيعيّة والبشريّة، وتوفير بيئة آمنة تدعم استمراريته.وفي إطار المعوقات البشريّة التي تعيق تنمية قطاع تربية النّحل في منطقة الدّراسة، تبرز السياسات الزّراعيّة غير الملائمة كأحد أبرز التّحديات، إذ أشارت أجوبة المستوجبين أن 46% من المشكلة تكمن في السياسة الزّراعيّة غير الملائمة واستخدام المبيدات شكّلت 27% وضعف التّسويق 13% وكثافة النحل 8% وصعوبة النقل 6%. وكلها تمثل تحديات تستوجب المعالجة من أجل دعم تربية النحل وتنميته في المنطقة.

| نوع المشكلة | النسبة(%) |

| السياسات الزراعية غير الملائمة | 46 |

| استخدام المبيدات | 27 |

| ضعف التسويق | 13 |

| كثافة النحل | 8 |

| صعوبة النقل | 6 |

جدول رقم (2): توزع أبزر المشاكل البشرية التي تواجه تربية النحل في منطقة الدراسة([19])

رسم بياني (3): توزع أبرز المشاكل البشرية التي تواجه تربية النحل في منطقة الدراسة([20])

12-2-1-المشكلات المتعلقة بالسياسة الزراعيّة:

أ– التّسليف الزراعي

يُعدّ التّسليف الزراعي إحدى القضايا الجوهرية التي تواجه مربي النّحل في منطقة الدّراسة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان منذ اندلاع الأزمة المصرفيّة العام 2020، والتي ما تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم. فقد أدت هذه الأزمة إلى تقييد حركة الأموال داخل المصارف، وصعوبة حصول المزارعين عمومًا والنّحالين بشكل خاص على القروض الزّراعيّة أو التّسهيلات الماليّة التي كانوا يعتمدون عليها سابقًا في تمويل نشاطاتهم الإنتاجيّة. وفي ظل هذا الواقع، أصبح النّحال مضطرًا للجوء إلى مصادر تمويل غير رسميّة، كطلب الدّعم المالي من الأقارب أو المعارف، لتأمين مستلزمات الإنتاج مثل شراء خلايا النّحل، والأدويّة، والمعدات، بالإضافة إلى تغطية النّفقات الموسميّة. وهذه الحالة تضع النّحالين في موقف ضعيف، إذ تفتقر هذه القروض الشّخصيّة إلى أيّة حمايّة قانونيّة أو ضمانات، كما أنّها قد تؤثر سلبًا على علاقاتهم الاجتماعيّة في حال تعثّر السّداد. من هنا، تبرز الحاجة الماسّة إلى إعادة النّظر في السياسات الزراعيّة والماليّة، ووضع آليات تمويل مرنة وآمنة تتناسب مع طبيعة نشاط تربية النّحل، وتضمن استدامته في المناطق الريفية.

ب- مشكلة الإرشاد الزراعي:

تُعاني خدمات الإرشاد الزراعي في منطقة الدّراسة من قصور واضح، إذ تُعد غير كافية وغير فعّالة وفاقًا لتقييم النّحالين أنفسهم. فقد أشار عدد كبير منهم إلى ضعف مستوى هذه الخدمات، ما يعكس فجوة في الدّعم التّقني والميداني الذي يفترض أن توفره الجهات المعنيّة للنحالين. كما أظهرت آراء المستوجبين أن غالبيّة النّحالين لا يحصلون على الإرشاد اللازم والمتخصص في مجال تربية النّحل، بل عبّر الكثير منهم عن تدني مستوى هذه الخدمات إلى درجات متوسطة وضعيفة. وتُعزى هذه المشكلة إلى ضعف التّنسيق بين دوائر الإرشاد الزّراعي والمراكز البحثيّة والجهات المعنيّة بشؤون تربية النّحل، فضلًا عن غياب المتخصصين في هذا المجال. ويُلاحظ أنّ ضعف الإرشاد الزراعي في تربية النّحل يعود إلى عدة عوامل، منها إهمال هذا الجانب في برامج التّدريب، وضعف برامج التّوعية والتثقيف، إضافة إلى محدوديّة الاهتمام الرّسمي بتطوير قطاع تربية النّحل مقارنة ببقيّة الأنشطة الزّراعيّة. ويُعود هذا الضّعف أيضًا إلى نقص الكوادر المؤهلة في مجال تربية النّحل، وعدم توفر أجهزة متخصصة الإرشاد أو مختبرات داعمة. كما أن عدم إدراج النحل ضمن أولويات الخطط الزّراعيّة الرّسميّة يُسهم في تعميق هذه الفجوة، ويحد من إمكانيّة تطوير هذا النّشاط الحيوي الذي يُعد مصدر رزق للعديد من سكان المناطق الريفية.[21]

ج– ضعف دور الجمعيات المتخصصة:

من خلال الدراسة الميدانية أشار أصحاب المناحل في منطقة الدّراسة إلى ضعف مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعيّات المتخصصة في مجال تربية النّحل، ويُعود ذلك إلى غياب التنسيق بين الجمعيّات العاملة في مختلف المحافظات المشمولة بالدّراسة. فقد بيّن مربو النّحل أن دور الجمعيّات في منطقتهم ضعيف، نتيجة لعدم وجود جمعيّة متخصصة قائمة فعليًا في المنطقة، كما أنّ أغلبهم لا ينتمون لأيّ جمعيّة مختصة بهذا المجال.

د– المشكلات المتعلقة بالقوانين والتعليمات الخاصة بتربية النحل:

تُعد التّشريعات الزّراعيّة والمواصفات القائمة من العوامل التي تؤثر في قطاع تربية النحل، على الرّغم من أنّ الهدف الأساسي من هذه القوانين هو حماية هذا القطاع وحماية المستهلك على حد سواء. ومع ذلك، فإن هناك عددًا من المشكلات القانونيّة والإجرائيّة التي تضعف فاعليّة تلك القوانين أو تحدٍّ من تأثيرها الإيجابي. كما تفتقر منطقة الدّراسة إلى مختبرات تخصصيّة كافية مزودة بالأجهزة الدّقيقة لكشف الغش وتحديد نوعيّة العسل ومصدره، ما يؤدي إلى انتشار عسل غير نقي مجهول المصدر في الأسواق. ويُعد هذا من العوامل المشجعة على تسويق العسل المغشوش أو المضاف إليه مواد غير طبيعيّة كالعسل الصناعي، ودبس التمر، وشراب الذّرة، أو المحلى بالسّكر، وهي منتجات غير خاضعة للرقابة أو الفحص الكافي، ما يؤثر سلبًا على صحّة المستهلك وعلى مصداقيّة منتجات تربية النّحل المحليّة. وتبرز أهمية تطوير المواصفات القياسيّة للعسل لتتوافق مع المعايير العالميّة، خصوصًا أنّ هذا من العوامل الأساسيّة لتحسين جودة المنتج وضمان سلامته وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق. كما أن وجود مواصفات حديثة وقواعد فحص صارمة يوفّر أساسًا مهمًا للرقابة الفاعلة، ويُسهم في رفع ثقة المستهلك بالمنتج المحلّي، ويعزز حمايته من الغش.ّ

12-2-2- مشكلة تغذية النّحل:

تُعدّ تغذية النحل من العناصر الأساسيّة التي تضمن بقاء النحل وإنتاجيته، كما تُسهم بشكل كبير في زيادة إنتاج العسل. ومن أبرز التّحديات في هذا الجانب، غياب قواعد واضحة ومعايير ثابتة لتغذية النّحل لدى غالبيّة المربين، إذ يعتمد العديد منهم على خبراتهم الشّخصيّة وتجاربهم الفرديّة. وقد أظهرت الدّراسات الميدانيّة وجود تفاوت كبير في أساليب التّغذية المعتمدة، إذ يلجأ بعض المربين إلى استخدام بدائل غذائيّة صناعيّة أو مستوردة، قد تكون مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، ما يؤدي إلى أضرار صحيّة على النّحل ويزيد من حالات الأمراض، ويُضعف الإنتاج.

كما أن انتشار المواد المغشوشة في الأسواق، إلى جانب غياب الرّقابة الصارمة، يُفاقم من حدة المشكلة ويهدد سلامة المنتجات النّحليّة، خاصة في ظل عدم وجود معايير واضحة تضمن جودة الغذاء المُقدم للنّحل. إنّ هذه الإشكاليّة تتطلب معالجة جادة تبدأ من توعية المربين بأهمّية التّغذية السّليمة، وتشجيع استخدام البدائل الغذائيّة الموثوقة ذات الجودة العالية، مع تشديد الرقابة على المنتجات المتداولة في الأسواق، بما يضمن الحفاظ على صحة النحل وجودة العسل المنتج.

12-2-3- ضعف ثقة المستهلك بالعسل:

يُعد ضعف ثقة المستهلكين بالعسل من أبرز التّحديات التي تواجه مربي النّحل، وتؤثر سلبًا على تسويق منتجاتهم. وقد أشار 93% من مربي النّحل في منطقة الدراسة إلى معاناتهم من هذه المشكلة. وتتعدد أسباب هذا الضعف في الثّقة، وأهمها:

- انتشار أنواع متعددة من العسل في الأسواق، العديد منها مجهول المصدر ولا يخضع لأيّ رقابة، ما يجعل المستهلكين مترددين بين الأسعار المتفاوتة، وخاصة مع وجود أنواع رخيصة بشكل لافت.

- صعوبة التّمييز بين العسل الطبيعي والمغشوش لدى معظم المستهلكين، إذ يفتقر كثير منهم إلى الوعي والمعرفة الكافية.

- غياب الرقابة الفعالة وغياب التّحاليل المخبريّة التي تضمن جودة العسل وتكشف غشه.

- تراجع الثقة ناتج أيضًا عن التّسويق المضلل، خاصة حين يُروَّج لبعض أنواع العسل بأنّها تحتوي على خصائص علاجيّة خارقة لا تستند إلى أسس علمية، ما يخلق تصورات مغلوطة لدى المستهلك.

- ضعف الإرشاد الإعلامي الموجه للمستهلك، والذي يساهم في زيادة الجهل بأنواع العسل ومميزاته.

12-2-4- موسميّة العرض والطلب على العسل:

يُعد التّذبذب الموسمي في عرض وطلب العسل من أبرز العقبات التّسويقيّة، إذ أشار 91% من المربين إلى أن هذه المشكلة تؤثر بشكل كبير على تسويق منتجاتهم. وغالبًا ما يكون هذا التذبذب ناتجًا عن:

- وفرة الإنتاج في نهاية موسم القطف، ما يؤدي إلى تكدس الكمّيّات في الأسواق وبالتالي انخفاض الأسعار.

- ضعف الطلب خلال أشهر الصيف، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤثر سلبًا على الرّغبة في شراء العسل.

- تركيز المستهلكين على شراء العسل خلال فصول معيّنة، مثل الشّتاء، لارتباطه بالوقايّة من الأمراض الموسميّة، ما يؤدي إلى كساد نسبي في باقي أشهر السنة.

تُظهر هذه العوامل مدى تأثير التوقيت الموسمي على حركة سوق العسل، ما يتطلب استراتيجيات تسويق مرنة وتخزين منظم لتقليل آثار التّذبذب في العرض والطلب.

12-2-5- ضعف الترويج:

أظهرت نتائج الدّراسة أن 86% من أصحاب المناحل يعانون من ضعف في ترويج منتجاتهم محليًا. ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى ضعف الإمكانيّات الماديّة، ما يحدّ من قدرتهم على تنفيذ حملات دعائيّة وإعلانيّة فعالة. وبسبب هذا العجز المالي، غالبًا ما يقتصر الترويج على الوسائل التّقليديّة البسيطة كالتّسويق المباشر والاعتماد على التّعبئة اليدويّة، وهو ما لا يواكب تطورات السوق ومتطلباته.

12-2-6- ضعف الرّقابة:

بيّنت الدّراسة أنّ 92% من أصحاب المناحل يواجهون مشكلات تتعلق بضعف الرقابة، ويعود ذلك إلى غياب الجهات المختصة بمراقبة جودة منتجات النّحل وإجراء الفحوصات المخبريّة المناسبة. فغياب الرّقابة المؤسسيّة وعدم وجود مراكز معتمدة لفحص جودة العسل المحلي والمستورد يؤثر سلبًا على مستوى المنتج ويضعف من ثقة المستهلك به. ومن شأن تعزيز الرقابة وتطبيق المعايير الصّحيّة، إلى جانب تنظيم حملات توعية للمستهلكين، أن يرفع من جودة الإنتاج ويسهم في تحسين تسويقه، خصوصًا إذا كان التركيز على أهمّيّة العسل من النّاحية الصّحيّة والغذائيّة.

12-2-7- مشكلة استخدام المبيدات:

يُعد نحل العسل من أبرز المؤشرات على مدى سلامة البيئة، إذ يُظهر تأثّره السّريع بالتّغيرات البيئيّة مدى التّلوث المحيط به. وتكمن خطورة المبيدات في تأثيرها على النّحل بسبب اختلاف أنواعها ومكوناتها، إذ تحتوي أحيانًا على مواد سامّة كالكبريت أو المخدرات الغذائيّة، ما يسبب أمراضًا خطيرة للنحل، وقد يؤدي إلى نفوقه([22]). إذ إنّ استخدام المبيدات الزّراعيّة أحد التّحديات الأساسيّة التي تواجه قطاع تربية النّحل، لا سيما مع صعوبة قياس أثرها المباشر على المناحل([23]). ويُعزى ذلك إلى عدة أسباب، من أبرزها:

- نقص الكوادر الفنيّة المتخصصة، وغياب المراكز البحثيّة المتخصصة في تربيّة النّحل.

- تنوع أنواع المبيدات واختلاف استخداماتها، ما يصعّب اختبار تأثيرها الدقيق.

- انتشار المساحات الزّراعيّة التي تتجاوز 5 كم من المناحل، ما يجعل النّحل يتغذى من مصادر متنوعة، ويصعب تتبّع سبب التلوث.

- قد تحتوي حبوب اللقاح المخزّنة في خلايا النّحل على بقايا من المبيدات، ما يؤدي إلى نفوق النحل بشكل تدريجي من دون ملاحظة فوريّة.

12-2-8- ضعف مشاركة المرأة في تربية النحل:

تشير نتائج الدّراسة إلى أنّ مساهمة المرأة في قطاع تربية النّحل بمنطقة الدّراسة كانت محدودة، إذ بلغت نسبة مشاركتها 5.5% فقط من إجمالي العاملين في هذا المجال. وتُظهر البيانات أنّ النّساء المشاركات في تربية النحل يعملن غالبًا ضمن أسرهن، ويبلغ عددهن 3 فقط من أصل 49 مربي نحل. وتُعزى هذه النسبة المنخفضة إلى عدد من العوامل، أبرزها:

- الطبيعة الجغرافيّة الجبليّة لمنطقة الدّراسة والتي تُصعّب على النّساء التنقل.

- انشغال عدد كبير من النّساء بأعمال القطاع الثالثي(تكنولوجيا، تعليم، مصارف….)

12-2-9- افتراس النحل خارج الخلية:

يُقصد بهذه المشكلة تعرّض نحل العسل لهجمات من كائنات مفترسة خارج الخلية تُلحق به أضرارًا جسيمة. وتشمل هذه الكائنات عددًا من الزّواحف (كالضب والسّحالي) والطيور (مثل الوروار والسنونو)، بالإضافة إلى بعض الحشرات (كالدّبور، والدّبور الآسيوي، وذبابة النحل)([24]). كما تشكل الحيوانات البريّة مثل الذئاب والثّعالب وحتى الكلاب خطرًا على خلايا النحل، إلى جانب التهديدات الناتجة عن بعض البشر الذين يقومون بسرقة العسل أو إتلاف الخلايا. ويُعد طائر الوروار من أبرز التّهديدات التي تواجه النّحل في منطقة الدّراسة، إذ يؤدي إلى تراجع أعداده بشكل ملحوظ، وقد سُجِّلت هذه المشكلة لدى جميع المناحل تقريبًا. وأظهرت نتائج الاستبيان أن ما نسبته 82% من أصحاب المناحل في منطقة الدّراسة يعانون من هذه المشكلة([25]).

12-2-10- الأمراض

تُعاني خلايا النّحل من مجموعة من الأمراض التي تؤثر سلبًا على قوتها وإنتاجها. تختلف خطورة هذه الأمراض باختلاف نوع العدوى وشدّتها، كما تتباين في صعوبة مكافحتها، إذ إنّ بعضها يظهر في المراحل الأولى لتكاثر النّحل مثل مرض الحضنة([26])، في حين يظهر البعض الآخر في مراحل متأخرة من نمو النّحل، وقد يؤدي إلى نفوقه الكامل. وغالبًا ما تتشابه أعراض هذه الأمراض، ما يُصعّب من عمليّة تشخيصها، ويستلزم ذلك التّحليل في مختبرات متخصصة.

في منطقة الدّراسة، أشارت الدّراسة الميدانيّة أن ما نسبته 87% من النحالين اشتكوا من انتشار الأمراض في خلاياهم، ويُعود ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها غياب الوعي الكافي لدى النحالين حول سبل الوقاية، وضعف المراقبة الدورية. إذ تنتقل الأمراض عادةً عن طريق الغذاء الملوث أو الأدوات المشتركة، بالإضافة إلى عدم التّخلص من الخلايا المصابة بالشكل السّليم. ومن بين التّحديات الكبرى التي تواجه النحالين في تشخيص هذه الأمراض هو نقص الخبرات البيطريّة المتخصصة، إذ أشار المستجوبين جميعهم إلى عدم وجود مختبرات مجهزة أو مختصين قادرين على تحديد نوع المرض بدقة. ولهذا، يضطر الكثير منهم إلى اللجوء لمصادر خارجيّة، مثل مواقع الإنترنت أو إرسال صور الأعراض لمختصين عبر التّطبيقات الإلكترونيّة، من أجل الحصول على تشخيص مبدئي وتوجيه للعلاج المناسب([27]).

اقتراحات

تُعدّ تربية النّحل من الأنشطة الاقتصاديّة الحيويّة التي تملك إمكانات كبيرة لتعزيز التنمية الريفيّة، خاصة في المجتمعات الزراعيّة التي تعتمد على موارد الطبيعة وتنوعها البيولوجي. وانطلاقًا من أهمّية هذا القطاع، فإنّ وضع خطة تنموية شاملة يعد خطوة ضروريّة لدعم مربي النّحل وتحسين سبل معيشتهم([28]). تبدأ الخطة بتنمية القدرات الفنيّة والبشريّة، من خلال تنظيم ورش تدريبيّة ودورات إرشاديّة للمربين الجدد في قرى المتن الأعلى، تشرح أساسيّات تربية النّحل، وإدارة الخلايا والتعامل مع الأمراض الشّائعة كما يجب تسجيع قرى المتن الأعلى الأخرى غير المنتجة للنّحل للمباشرة في دخول هذا المجال. كما يجب إعداد أدلة مبسطة مصورة، وتأهيل مدرّبين محليين من أبناء القرى لضمان نقل المعرفة واستدامتها في المجتمعات الرّيفيّة. وتُعزَّز هذه الجهود بإنشاء مراكز إرشاد زراعي تقدم خدمات متابعة واستشارة، إلى جانب إدخال تطبيقات ذكيّة تساعد في مراقبة الإنتاج وتحليل بيانات الخلايا.

وفي الجانب الاقتصادي، يجب دعم المربين ماديًا من خلال قروض ميسّرة أو دعم مباشر لشراء الخلايا والمعدات. ويُدمج هذا النّشاط في برامج تمكين المرأة والشّباب، لما يوفره من فرص دخل مستقر ومجال ريادي. كما تشجَّع تربية النّحل ضمن تعاونيات محلية تساعد المربين على تخفيض التّكاليف وتسويق منتجاتهم بفعاليّة أكبر. ولضمان جودة المنتج وسهولة تسويقه، تُوفَّر وسائل نقل آمنة ومخازن ملائمة لحفظ العسل. ولتحقيق قيمة مضافة حقيقيّة، تسعى الخطة إلى تطوير سلسلة القيمة المرتبطة بالنّحل، عبر بناء علامات تجارية جماعيّة تعكس هوية المنطقة وجودة منتجها. ويكون الحصول على شهادات اعتماد مثل “عسل عضوي” أو “منتج طبيعي” لزيادة ثقة المستهلك. كما تُفتح قنوات تسويق إلكتروني، ويُشجَّع المربون على المشاركة في المعارض الزّراعيّة والمهرجانات المحليّة. وتمتد الفوائد لتّشمل الصناعات التّحويليّة مثل إنتاج الشّمع وغذاء الملكات والبروبوليس، بالإضافة إلى مستحضرات تجميل وصابون طبيعي.

وتعتمد استدامة هذا النشاط على حمايّة البيئة المحيطة، لذا تشمل الخطة تعزيز الغطاء النباتي من خلال زراعة النباتات الرحيقيّة مثل الزعتر واللافندر، وإطلاق حملات تشجير في محيط القرى. كما تُسنّ تشريعات للحد من استخدام المبيدات الكيميائية خلال مدّة الإزهار، مع تدريب الفلاحين على بدائل طبيعيّة تحافظ على النّحل. ويُنظَّم الرعي الجائر الذي يضر بالنباتات الرحيقيّة، وتخصيص مناطق آمنة لتكاثر النّحل.

أمّا على المستوى المجتمعي، فتُشجع المبادرات المحليّة التي تعزز العمل التّعاوني بين المربين والجمعيّات الأهليّة، ويرتبط نشاط النّحل بالسّياحة البيئيّة من خلال فتح المناحل للزيارات التّعليميّة والسياحيّة. وتُعطى أولوية لإشراك النّساء والشباب العاطلين عن العمل، كما يُدمج تعليم تربية النحل في المناهج التّطبيقيّة للمدارس الزراعيّة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطة في تحسين دخل الأسر الريفيّة، وتعزيز الأمن الغذائي والبيئي، وخلق فرص عمل جديدة في قرى المتن الأعلى، والحفاظ على التنوع البيولوجي. وهي بذلك تشكّل نموذجًا تنمويًا متكاملًا يجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

المراجع

1- عباس، عبد اللطيف محمد وآخرون، تقرير حول تربية النحل وإنتاج العسل في منطقة الجبل الأخضر، ليبيا، 1987.

2- علي محمود فارس، احمد محمود العزاوي، الخسائر المادية التي تسببها بعض العوامل المناخية في تربية النحل وإنتاج العسل، منطقة الجبل الأخضر، ليبيا 2004.

3- حسين خضير الطائي، كميلة ورد شاهر، الحاجات التدريبية لمربي النحل ومشكلاتهم في العراق، مجلة الزراعة العرقية، مجلة 13، عدد2، تموز 2008.

4- الشمري، حسين علي، التغيرات المناخية والعواصف في بغداد، مجلة البحوث الجغرافية، جامعة كربلاء، كلية التربية، العدد (18)، 2010.

5- العلي، عبد الباقي محمد، تربية النحل علم وعمل وهواية، بغداد، ط1، دار الكتاب والوثائق العراقية، 2012.

6- د. سعيد، عبد الله لمحة تاريخية عن الزراعة في المتن الأعلى خلال القرنين السابقين

7- إمكانيات الاستثمار الزراعي في المتن الأعلى – رؤية مستقبلية- هيئة تنسيق العمل البيئي في المتن الأعلى

8- واصف شرارة: القطاع الزراعي إنماء مفيد، دعم زهيد، وتراجع أكيد، الطبعة الأولى آذار 2010.

9- بيار جورج – جغرافية العالم الزراعية- دار عويدات- بيروت – لبنان.

10- دليل تربية النحل في لبنان – وزارة الزراعة اللبنانية– 2010

11- جمعية مربي النحل في المتن الأعلى

12- إتحاد بلديات المتن الأعلى

13- Dewey,M.,Caron,L.J.C., Robert,G.M. and Ann,H.(2013)Honey-bee- biology-Beekeeping. Revised Edition. Wicmas Press.

14- موقع إلكتروني:

www.fao.org

[1] – أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانيّة – بيروت – لبنان قسم الجغرافيا

Assistant Professor of Geography at the Lebanese University.Email: elie.c.chedid@gmail.com

د. سعيد، عبدالله لمحة تاريخية عن الزراعة في المتن الأعلى خلال القرنين السابقين -[2]

2- إمكانيات الإستثمار الزراعي في المتن الأعلى – رؤية مستقبلية- هيئة تنسيق العمل البيئي في المتن الأعلى

– واصف شرارة: القطاع الزراعي إنماء مفيد، دعم زهيد، وتراجع اكيد، الطبعة الأولى آذار 20103

تنفيذ الباحث إستنادا الى نظم المعلومات الجغرافية-[6]

[7] – تنفيذ الباحث إستنادا الى الدراسة الميدانية

جمعية مربي النحل في المتن الأعلى -[8]

تنفيذ الباحث إستنادا الى الدراسة الميدانية-[9]

تنفيذ الباحث إستنادا الى الدراسة الميدانية-[10]

العلي، عبد الباقي محمد، تربية النحل علم وعمل وهواية، بغداد، ط1، دار الكتاب والوثائق العراقية، 2012-[12]

1-الشمري، حسين علي، التغيرات المناخية والعواصف في بغداد، مجلة البحوث الجغرافية، جامعة كربلاء، كلية التربية، العدد(18)، 2010.

الشمري، حسين علي، التغيرات المناخية والعواصف في بغداد، مرجع سابق-[14]

إتحاد بلديات المتن الأعلى-[15]

جمعية مربي النحل قي قرى المتن الأعلى-[16]

3- علي محمود فارس، احمد محمود العزاوي، الخسائر الماديّة التي تسببها بعض العوامل المناخيّة في تربية النّحل وإنتاج العسل، منطقة الجبل الأخضر، ليبيا 2004

3- الشمري، حسين علي، مصدر سابق.

– إستنادا الى الدراسة الميدانية1

تنفيذ الباحث إستنادا الى الدراسة الميدانية-[20]

بيار جورج – جغرافية العالم الزراعية- دار عويدات- بيروت – لبنان.-[21]

1- العلي، عبد الباقي محمد، تربية النحل علم وعمل وهواية، بغداد، ط1، دار الكتاب والوثائق العراقية، 2012.

[23] -Dewey,M.,Caron,L.J.C., Robert,G.M. and Ann,H.(2013)Honey-bee- biology-Beekeeping. Revised Edition. Wicmas Pre

1-حسين خضير الطائي، كميلة ورد شاهر، الحاجات التدريبية لمربي النحل ومشكلاتهم في العراق، مجلة الزراعة العرقية، مجلة 13، عدد2 ، تموز 2008.

2- عباس، عبد اللطيف محمد وآخرون، تقرير حول تربية النحل وإنتاج العسل في منطقة الجبل الأخضر، ليبيا، 1987.

هو من أخطر الأمراض البكتيرية المعدية.-[26]

دليل تربية النحل في لبنان – وزارة الزراعة اللبنانية– 2010-[27]

[28]– www.fao.org