لبنان بين التّجربة المسلّحة الفلسطينيّة وانتهاك السّيادة الوطنيّة وضرورة وجود استراتيجيّة شاملة لمواجهة الخطر

عنوان البحث: لبنان بين التّجربة المسلّحة الفلسطينيّة وانتهاك السّيادة الوطنيّة وضرورة وجود استراتيجيّة شاملة لمواجهة الخطر

اسم الكاتب: حسين محمود رمال

تاريخ النشر: 2025/09/15

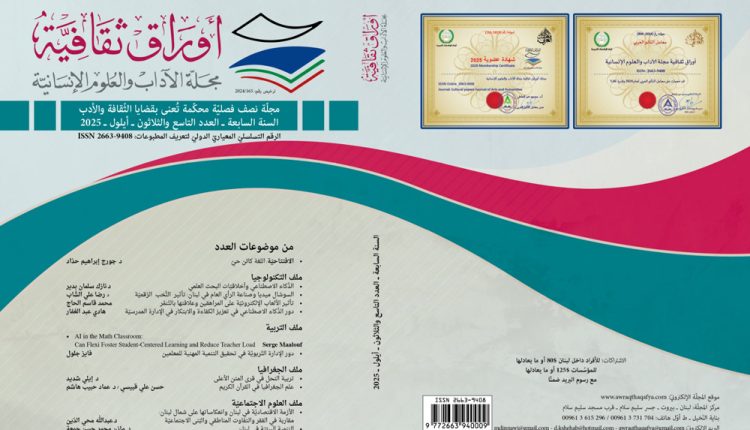

اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية

عدد المجلة: 39

تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013913

لبنان بين التّجربة المسلّحة الفلسطينيّة وانتهاك السّيادة الوطنيّة وضرورة وجود استراتيجيّة شاملة لمواجهة الخطر

Lebanon between the Palestinian armed experience, the violation of national sovereignty, and the necessity of a comprehensive strategy to confront the danger

Hussein Mahmoud Ramml حسين محمود رمال([1])

تاريخ الإرسال:22-8-2025 تارخ القبول:6-9-2025

الملخص

أبحث في الموقف اللبناني من قضية اللاجئين الفلسطينيين، إذ قد يجمع بين رفض التّوطين كخطر وجودي، ودعم حقّ العودة كخيار إنساني وسيادي. منذ نكبة 1948، استضاف لبنان مئات آلاف اللاجئين على العلى الرّغم من من محدوديّة موارده وصِغَر مساحته، ما أثار تحديات اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة وأمنيّة([2]). ومع اندلاع التّجربة الفلسطينيّة المسلّحة على أراضيه في السّبعينيات، دخل لبنان مرحلة معقّدة واجه خلالها ضغوطًا على سيادته، وصار موقفه من التّوطين والعودة جزءًا من استراتيجيته الوطنيّة.

تكمن أهمية البحث في أنّه لا يكتفي بسرد الموقف اللبناني، بل يقدّم تحليلًا نقديًا يُظهر كيف تلاقت مصلحة لبنان مع حقّ العودة، وكيف أنّ رفض التّوطين لم يكن خيارًا ظرفيًا بل قاعدة دستوريّة وقانونيّة. كما يُبرز البحث الحاجة إلى استراتيجيّة وطنية شاملة توازن بين حماية لبنان من مخاطر التّوطين ودعم اللاجئين في نضالهم للعودة.

Abstract

This study examines Lebanon’s constitutional and political stance on the Palestinian refugee issue, characterized by an absolute rejection of naturalization and a firm support for the right of return. Since the 1948 Nakba, Lebanon has hosted a disproportionately high number of Palestinian refugees relative to its demographic and economic capacity[3]. The situation escalated in the 1970s when the armed Palestinian experience in Lebanon undermined state sovereignty and contributed to the eruption of the Lebanese civil war.

The research demonstrates how Lebanon has anchored its rejection of tawtin (naturalization) in its constitution, while simultaneously using international law to justify support for the right of return. It also argues that Lebanon’s unique position requires a comprehensive national strategy to resist external pressures, ensure sovereignty, and align with the humanitarian dimension of the refugee issue.

Keywords: Lebanon – Right of Return – Rejection of Naturalization – Palestinian Refugees – Sovereignty – National Strategy.

المقدمة: واجه لبنان منذ العام 1948، معضلة كبرى مع تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيه([4]). فهو من جهة ملتزم بالقضيّة الفلسطينيّة وبالحقّ الثّابت في العودة، ومن جهة أخرى يرى في التّوطين تهديدًا مباشرًا لوجوده الديمغرافي والسياسي. هذا الموقف المزدوج لم يكن مجرد خيار سياسي، بل صار ركيزة في الدّستور اللبناني بعد اتفاق الطائف (1990) الذي نص بوضوح على رفض التّوطين([5]).

جعلت التّجربة المسلّحة الفلسطينيّة على أرض لبنان التّناقض أكثر حدّة، إذ تحولّت المخيمات إلى قواعد مسلّحة، ودخلت الفصائل الفلسطينيّة في صدام مع الجيش اللبناني، ما أدى إلى إضعاف السّيادة الوطنيّة. وعلى الرّغم من هذه التّجربة المريرة، ظلّ لبنان متمسكًا يرفض التّوطين ودعم العودة، حاسبًا أنّ أي حلّ لا يضمن العودة إنّما يشرّع أزمة جديدة أخطر من الأولى.

أهداف البحث

- إبراز الأسس الدّستوريّة والقانونيّة التي يستند إليها لبنان في رفض التوطين.

- توضيح العلاقة العضويّة بين رفض التوطين ودعم حق العودة في الخطاب اللبناني الرسمي.

- تحليل المخاطر الدّيموغرافيّة والسياسيّة والأمنيّة التي يثيرها التوطين على الكيان اللبناني.

- تقييم دور لبنان في المحافل الدولية والإقليميّة لدعم حق العودة ورفض مشاريع التسوية التي تتضمن التوطين.

أهمية البحث

أكاديمية: يسد ثغرة في الدراسات التي تجمع بين الجانبين الدستوري والسياسي لموقف لبنان.

عملية: يساهم في دعم الموقف اللبناني الرافض للتوطين بالحجج القانونية والدستورية.

قضية عامة: يعيد تسليط الضوء على القضية الفلسطينية من زاوية لبنانية ذات خصوصية

إشكاليّة البحث: تتجلّى الإشكاليّة في كيف استطاع لبنان أن يحافظ على معادلته الصّعبة – رفض التّوطين ودعم العودة – في ظل التّجربة المسلّحة الفلسطينيّة والضّغوط الدّولية والإقليميّة؟

فرضيات البحث

- إن رفض التوطين في لبنان ليس خياراً سياسياً فحسب، بل هو مبدأ دستوري ملزم.

- دعم لبنان لحق العودة يستند إلى التزامات قانونية وإنسانية، وليس مجرد موقف تضامني.

- أي تسوية تُغفل حق العودة وتفرض التوطين تتعارض مع المصلحة الوطنية اللبنانية.

منهج البحث: يعتمد البحث على المنهج التّحليلي– النّقدي. يستند في ذلك إلى الدّستور اللبناني، ونصوص القانون الدّولي، وشواهد من التّجربة المسلّحة الفلسطينيّة، وصولًا إلى صياغة استراتيجيّة وطنية شاملة.

الفصل الأول: الإطار الدّستوري والقانوني لرفض التّوطين

المبحث الأول: الأساس الدّستوري

لم يكتفِ لبنان بمواقف سياسيّة ظرفيّة، بل حسم مسألة التّوطين على مستوى الدّستور. فبعد اتفاق الطائف (1989) وتعديلات 1990، أضيفت فقرتان أساسيتان إلى مقدمة الدّستور: الفقرة “ط” التي تنص على أنّ “لا شرعيّة لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”، والفقرة “ي” التي تؤكد “لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين”([6]).

هذا النصّ يضع رفض التّوطين في مصافِ المبادئ التّأسيسيّة للدولة اللبنانيّة، ويعطيه طابعًا ملزمًا يتجاوز أي تغيير سياسي أو حكومي. ما يعني أنّ أيّ مشروع دولي أو إقليمي يفرض التّوطين يُعدُّ غير دستوري تلقائيًا. ويجعل إدراج رفض التّوطين في الدّستور موقفًا لبنانيًّا فريدًا بين الدّول المضيفة. إذ إنّه لا يعتمد على المزاج السّياسي بل على نصّ دستوري قطعي، وهذا يمنحه قوة تفاوضيّة وأخلاقيّة أكب، ودعمًا لحقّ العودة.

المبحث الثاني: رفض التّوطين في ضوء القانون الدّولي

يتعزز الموقف اللبناني بالنّصوص الدّولية التي تحظر النّقل القسري وتكفل حقّ تقرير المصير. فقد نصّت المادة 1 من العهدين الدّوليين (1966) على حقّ الشّعوب في تقرير مصيرها، وأكدت المادة 49 من اتفاقيّة جنيف الرّابعة (1949) أنّ النقل القسري للسكان محظور تمامًا([7]).

من هنا، يُعدُّ التّوطين في لبنان استمرارًا للجريمة الأصليّة، أي التّهجير القسري لفلسطينيين العام 1948. كما أنّ العودة ليست منّة أو خيارًا سياسيًا، بل واجب قانوني على إسرائيل.

بناء على ما تقدّم؛ لا يقوم الموقف اللبناني فقط على الدّستور، بل يجد في القانون الدّولي سندًا إضافيًا يحوّله إلى مطلب شرعي مدعوم بأحكام ملزمة.

المبحث الثالث: القرار 194 بين لبنان والدّستور

على الرّغم من تمسك لبنان سياسيًا بالقرار 194، إلا أنّه لم يُعِدُّه كافيًا لضمان حقّ العودة. فالقرار توصية غير ملزمة، في حين أنّ الدّستور اللبناني نصّ صريح وقطعي([8]).

لذلك، اعتمد لبنان على الجمع بين الاثنين: يستند إلى القرار 194 في المحافل الدّوليّة من باب الخطاب السياسي، لكنه يرتكز داخليًا على الدّستور بوصفه خط الدّفاع الأساسي ضد التّوطين. هذا الازدواج في المرجعيّة منح لبنان قوة مضاعفة، لأنّه يثبت أنّ موقفه ليس مجرد خيار سياسي متغير، بل قاعدة دستوريّة ثابتة مدعومة برمزيّة دوليّة.

المبحث الرابع: لبنان بين الضغوط الدّولية والدعم العربي

منذ مدريد (1991) وأوسلو (1993)، تعرّض لبنان لضغوط دوليّة متكررة لقبول التّوطين كجزء من الحلّ النّهائي. بعض المشاريع طرحت صيغة “التّوطين مقابل التّعويض”، لكن لبنان ردّ بأنّ ذلك يتعارض مع دستوره ويهدد سيادته([9]).

في المقابل، حظي لبنان بدعم عربي متقطع قد نصّت مبادرة السّلام العربيّة (قمة بيروت 2002) على رفض التّوطين وتأكيد حقّ العودة، ما عزّز الموقف اللبناني. إلّا أنّ هذا الدّعم لم يكن ثابتًا، إذ تراجع أحيانًا أمام الضّغوط الأميركيّة والإسرائيليّة، وقد استند لبنان إلى الدّستور كدرع داخلي، لكنّ الموقف يحتاج دائمًا إلى حلفاء عرب ودوليين لتقويته، وإلّا يصبح عرضة للعزلة والابتزاز. من خلال ما سبق، يتضح أنّ رفض التّوطين في لبنان يستند إلى:

- دستور صريح: يحظر التّوطين والتّقسيم بشكل قطعي.

- قانون دولي داعم: يجرّم النّقل القسري، ويؤكد حقّ تقرير المصير.

- خطاب سياسي: يستند إلى القرار 194 رمزيًا على الرّغم من ضعفه القانوني.

- موقف استراتيجي: يربط بين حماية الكيان اللبناني ودعم الحقّ الفلسطيني. جعل الإطار الدّستوري والقانوني لرفض التّوطين من لبنان حالة خاصة، إذ لم يعد التّوطين مجرد تهديد خارجي، بل مخالفة دستوريّة وخرقًا لمبادئ القانون الدّولي، ما يفسر تمسكه المتواصل بالعودة كحل وحيد.

الفصل الثاني: التّجربة الفلسطينيّة المسلّحة وأثرها على السّيادة اللبنانيّة

المبحث الأول: ظروف نشأة التّجربة المسلّحة

إنّ انتقال منظمة التّحرير الفلسطينيّة إلى لبنان بعد أحداث أيلول الأسود في الأردن (1970) شكّل نقطة تحول كبرى. فقد وجدت الفصائل الفلسطينيّة في المخيمات بيئة حاضنة، وفي الجنوب اللبناني جبهة مفتوحة مع فلسطين المحتلة، فلم تتمكن الدّولة اللبنانيّة، الضعيفة بفعل الانقسامات الدّاخليّة، من ضبط الوضع، ما سمح للفصائل بتحويل لبنان إلى قاعدة خلفيّة للعمل الفدائي([10]) وقد نال الجنوب اللبناني قسطًا من التّجاوزات الفلسطينيّة المسيئة للبنان وجنوبه.

وأضفى اتفاق القاهرة (1969) شرعيّة شكليّة على هذا الوجود، إذ مَنَح الفلسطينيين حقّ إدارة شؤونهم داخل المخيمات، وتنظيم العمل الفدائي ضد إسرائيل انطلاقًا من الأراضي اللبنانيّة. وعلى الرّغم من أنّ هذا الاتفاق عكس رغبة عربيّة في دعم المقاومة، إلّا أنّه مثّل عمليًا انتقاصًا من السّيادة اللبنانيّة، إذ وُلدت مناطق خارجة عن سلطة الدّولة. والتّحكم بمجريات الأمور الدّاخليّة اللبنانيّة في أكثر من مكان ما عزز التّباعد بين حقّ القضيّة الفلسطينيّة ومن يدَّعونها.

لم يكن نشوء التّجربة المسلّحة في لبنان خيارًا لبنانيًا بحتًا، بل نتاج ظروف إقليميّة فرضت نفسها. غير أنّ تداعياتها على السّيادة كانت عميقة وطويلة الأمد.

المبحث الثاني: المخيمات كجزر أمنية

تحولت مع مرور الوقت، المخيمات الفلسطينيّة إلى مناطق شبه مستقلة عن الدّولة. فقد مُنِعت القوى الأمنيّة اللبنانيّة من دخولها، وأصبحت تُدار من الفصائل الفلسطينيّة نفسها، فأنتج هذا الأمر ما عُرف بـ “الدّولة داخل الدّولة”، فتمارس سلطات موازية لسلطة الدّولة اللبنانيّة([11]).

إلى جانب ذلك، توسعت البنية التّحتيّة العسكريّة للفصائل، فانتشرت القواعد في الجنوب والبقاع، ما جعل لبنان في مواجهة مباشرة مع الاعتداءات الإسرائيليّة. استغلت إسرائيل بدورها هذه الذّريعة لتبرير اجتياحاتها المتكررة، بدءًا من 1978 وصولًا إلى الاجتياح الكبير العام 1982.

في هذا السّياق لم تعدّ المخيمات مجرد مأوى للاجئين، بل صارت مركزًا عسكريًا وسياسيًا، الأمر الذي وضع لبنان في مواجهة أزمات أمنيّة داخليّة وخارجيّة في آن واحد.

المبحث الثالث: أثر التّجربة المسلّحة على السّيادة الوطنيّة

تأثر لبنان على مستويين:

- داخليًا: أدى انتشار السّلاح الفلسطيني إلى انقسام اللبنانيين بين مؤيد ومعارض. بعض القوى رأت في المقاومة الفلسطينيّة امتدادًا للصراع العربي– الإسرائيلي، فيما رأت قوى أخرى أنّها تهديد مباشر للسيادة. هذا الانقسام كان أحد أسباب اندلاع الحرب الأهليّة (1975)([12]) .

- خارجيًا: استخدمت إسرائيل الوجود الفلسطيني ذريعة لتدمير البنى التّحتيّة اللبنانيّة، فقصفت القرى الجنوبيّة والمخيمات بلا تمييز. كما تعرض لبنان لاجتياحين واسعين (1978 و1982) خلّفا دمارًا هائلًا وأضعفا مؤسسات الدّولة. في هذه الحال لم يكن الوجود الفلسطيني المسلح مجرد عامل دعم للمقاومة، بل صار عاملًا رئيسيًا في اهتزاز السّيادة اللبنانيّة، وأحد أخطر عناصر الأزمة الوطنية.

المبحث الرابع: التداعيات السياسيّة والاجتماعيّة

لم يقتصر أثر التّجربة المسلّحة على الجانب الأمني. بل أدّت إلى تغييرات عميقة في البنيّة الاجتماعيّة والسياسيّة:

- داخل المخيمات، نشأت سلطة مستقلة عن الدّولة، ما خلق عزلة اجتماعيّة وثقافية بين اللاجئين والمجتمع اللبناني.

- في السياسة اللبنانيّة، صار ملف اللاجئين مادة صراع بين الطوائف، إذ استخدمته بعض القوى لإثارة المخاوف الدّيمغرافيّة، فيما استعملته قوى أخرى لتبرير تحالفاتها الإقليميّة([13]).

على المستوى الشعبي، تزايد التوتر بين بعض المجتمعات المحليّة واللاجئين، خصوصًا في المناطق المتأثرة بالقصف الإسرائيلي أو بوجود قواعد عسكريّة للفصائل. وهذا التوتر ساهم في تكريس صورة اللاجئ كعبء أمني بدلًا من كونه ضحيّة للتهجير.

فهذه التّجربة الفلسطينيّة المسلّحة أضعفت إمكانيّة اندماج اللاجئين اجتماعيًا، ورسخت صورة المخيمات كـ “أماكن خطرة”، ما زاد من تعقيد مسألة العودة والتّوطين. يمكن تلخيص التّجربة الفلسطينيّة المسلّحة في لبنان بثلاث نقاط رئيسة:

- تهديد السّيادة: إذ تحولت المخيمات إلى مناطق خارجة عن سلطة الدّولة.

- ذريعة للاعتداءات: استخدمت إسرائيل هذا الوجود لتبرير حروبها المتكررة على لبنان.

- تأجيج الانقسامات: ساهم السّلاح الفلسطيني في إشعال الحرب الأهلية اللبنانيّة، وأضعف الوحدة الوطنيّة.

وعلى الرّغم من هذه التداعيات، لم يتخلّ لبنان عن موقفه الثابت: رفض التّوطين ودعم العودة. بل عدَّ أنّ التّجربة المسلّحة بحد ذاتها دليل على استحالة التّوطين، وأنّ الحل الوحيد الواقعي هو العودة إلى فلسطين.

لم تغيّر التّجربة المسلّحة جوهر الموقف اللبناني، بل عززته. إذ رأت الدّولة والمجتمع أن بقاء اللاجئين بشكل دائم يقود حتمًا إلى انفجار داخلي، وأنّ العودة وحدها تحفظ السّيادة اللبنانيّة والحقّوق الفلسطينيّة.

الفصل الثالث: التداعيات القانونية للتجربة المسلّحة

المبحث الأول: السّيادة اللبنانيّة في القانون الدّولي

مفهوم السّيادة ركن أساسي في القانون الدّولي العام. فقد نصّ ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2) على مبدأ المساواة في السّيادة بين جميع الدّول الأعضاء([14]). وجود قوة مسلّحة غير خاضعة لسّلطة الدّولة داخل أراضيها يُعدّ انتهاكًا مباشرًا لهذه السّيادة.

في لبنان، تحوّلت المخيمات الفلسطينيّة إلى مناطق خارجة عن سيطرة الدّولة، وهو ما مثّل عمليًا انتهاكًا لسيادته. إسرائيل استغلّت هذا الوضع لتبرير اجتياحاتها المتكررة، مدّعيّة أنّها تدافع عن أمنها ضد قواعد الفصائل في لبنان. وفي الواقع، هذا الانتهاك المزدوج (فلسطيني وإسرائيلي) جعل لبنان بلدًا فاقدًا لسيادته في بعض المناطق.

وعلى الرّغم من أن الوجود الفلسطيني المسلّح كان دفاعًا عن قضية عادلة، إلّا أنّه أضرّ بسيادة لبنان. وهذا دفع الدّولة اللبنانيّة إلى التشبث أكثر برفض التّوطين بوصفه ضمانة للحفاظ على ما تبقى من سيادتها.

المبحث الثاني: حقّ العودة في القانون الدّولي

حقّ العودة للاجئين معترف به في نصوص متعددة:

- القرار 3236 (1974) الذي أكد “حقّ الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم” ([15]).

- الإعلان العالمي لحقّوق الإنسان (1948، المادة 13).

- العهد الدّولي الخاص بالحقّوق المدنيّة والسياسيّة (1966، المادة 12).

تجعل هذه النّصوص العودة حقّا فرديًا وجماعيًا لا يسقط بالتّقادم، ولا يمكن استبداله بالتّوطين أو التعويض. وبالتالي، فإنّ أيّ مشروع لتوطين الفلسطينيين في لبنان يُعِدُّ انتهاكًا مباشرًا للقانون الدّولي.

استثمر لبنان هذه النّصوص ليقول إنّ رفض التّوطين ليس موقفًا ذاتيًا أو سياسيًا، بل التزام قانوني ينسجم مع الشّرعية الدّولية. ربط لبنان بين حقّ العودة ورفض التّوطين جعله في موقع المدافع عن القانون الدّولي، لا مجرد طرف معترض وهذا الموقف ليس بجديد بل منذ العام 1948 وقد قدم لبنان مساعدة عسكريّة تمثلت باستشهاد النّقيب محمد زغيب.

المبحث الثالث: التّوطين والنقل القسري

اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تُعدُّ التّهجير القسري جريمة دوليّة. المادة 49 منها تنص على حظر النّقل الجماعي أو الفردي للأشخاص من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة أخرى([16]). وبذلك، فإنّ إبقاء اللاجئين الفلسطينيين خارج ديارهم لعقود، ومحاولة دمجهم في مجتمعات مضيفة، يُعدّ استمرارًا للجريمة الأصليّة.

عدَّ لبنان أنّ أي مشروع للتوطين يجعله شريكًا في هذه الجريمة، لأنّه يكرّس نتائج التّهجير بدلًا من إلغائها. لذلك، لم يكتفِ برفض التّوطين على المستوى الدّستوري، بل ربط موقفه بالشّرعيّة الدّوليّة، حاسبّا أنّ عودة اللاجئين واجب على إسرائيل لا خيارًا تفاوضيًا.

لا يُنظر إلى التّوطين كحل إنساني، بل كجريمة قانونيّة، لأنّه يشرّع نتائج التّهجير القسري ويكرّس الاحتلال.

المبحث الرابع: البعد الإنساني والقانوني

على الرّغم من رفض التّوطين، لا يمكن تجاهل البعد الإنساني لأوضاع اللاجئين. يعيش مئات الآلاف في مخيمات مكتظة تعاني من الحرمان من الحقّوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة. تقارير الأونروا توثّق أوضاعًا مأساويّة في مجالات الصّحة والتّعليم والعمل([17]) ذلك لأنّ الموقف العربي العام ليس جديًّا في معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين، بوصف أن قضية اللاجئين أكبر من قدرات لبنان الاقتصاديّة، والجغرافيّة أضف إلى أن القضيّة الفلسطينيّة هي قضيّة عربيّة وإسلاميّة كبرى لا يقوى لبنان على تحملها وعلى العرب والمسلمين مجتمعين تحمل هذه المسؤوليّة، ودعم لبنان في رفضه للتوطين الفلسطيني دعمًا للعودة.

يبرّر لبنان حرمان اللاجئين من بعض الحقّوق بالخوف من أن يُفسَّر ذلك كتوطين. لكن هذا الموقف تعرض لانتقادات دوليّة، بوصف أنّ حقّوق الإنسان لا يجوز أن تكون رهينة الحسابات السياسيّة، وقد حاول التّمييز بين “رفض التّوطين” و”تحسين الظروف”. فالمساعدات الإنسانيّة أو الحقّوق الأساسيّة لا تعني دمجًا دائمًا، بل وسيلة لحماية الكرامة الإنسانيّة إلى حين العودة.

يجعل هذا البعد من رفض التّوطين معركة مزدوجة: الحفاظ على السّيادة من جهة، وضمان حقّوق اللاجئين الأساسية من جهة أخرى. من خلال هذا الفصل، يمكن استخلاص النقاط الآتية:

- التّجربة المسلّحة الفلسطينيّة أدت إلى تقويض السّيادة اللبنانيّة، ما جعل رفض التّوطين خيارًا وجوديًا.

- القانون الدّولي عزّز موقف لبنان، مؤكدًا أنّ العودة حقّ فردي وجماعي، وأنّ التّوطين استمرار للجريمة الأصليّة.

- لبنان استطاع أن يوازن بين الدّستور والقانون الدّولي ليؤكد أنّ رفض التّوطين ليس موقفًا محليًا فقط، بل واجب قانوني وأخلاقي([18].).

- يُحتّم البعد الإنساني على الجامعة العربية تحسين ظروف اللاجئين مع التمسك برفض التّوطين.

لم تضعف التّجربة المسلّحة الموقف اللبناني، بل جعلته أكثر صلابة. فلبنان أدرك أنّ بقاء اللاجئين على أرضه بشكل دائم يقود إلى أزمات متكررة، وأنّ الحل الوحيد هو العودة كحقّ مطلق.

الفصل الرابع: الموقف اللبناني الاستراتيجي

المبحث الأول: معادلة “رفض التّوطين ودعم العودة“

صاغ لبنان منذ العام 1948، معادلة خاصة به: رفض التّوطين كليًا، ودعم حقّ العودة بشكل مطلق. هذه المعادلة ظهرت في خطابات الوفود اللبنانيّة في الأمم المتحدة، إذ تكررت عبارة: “الفلسطينيون ضيوف مؤقتون في لبنان، ومكانهم الطبيعي في ديارهم” ([19]).

لم يكن الموقف اللبناني تضامنًا عاطفيًا فحسب، بل ضرورة وجوديّة. فالتّوطين يعني تغييرًا جذريًا في تركيبته السُكانيّة الطائفيّة، ما يهدد النّظام القائم على التّوازن. لذلك، ربط لبنان بين مصلحته الدّاخليّة والحقّ الفلسطيني، فأصبح دفاعه عن العودة جزءًا من دفاعه عن كيانه الوطني. جعلت هذه المعادلة لبنان طرفًا مختلفًا عن باقي الدّول المضيفة، لأنّه لم يرَ في العودة خيارًا إنسانيًا فقط، بل ضمانة لاستمراره كدولة.

المبحث الثاني: الضغوط الدّوليّة

على الرّغم من وضوح الموقف اللبناني، واجه ضغوطًا متكررة من المجتمع الدّولي لقبول التّوطين كحلّ عملي. بعض المشاريع الدّوليّة طرحت صيغة “التّوطين مقابل التعويض”، فتُدفع مبالغ ماليّة للدولة المضيفة وللاجئين مقابل بقاء الفلسطينيين على أرضها([20]).

لبنان رفض هذه الصيغة لسببين:

- أنّها تتعارض مع الدّستور.

- أنّها تهدد التوازن الديمغرافي والسياسي الهش. الأزمة الاقتصاديّة التي يمر بها لبنان منذ 2019 زادت من حجم الضغوط، إذ حاولت بعض القوى الدّوليّة ربط المساعدات الاقتصاديّة بقبول حلول “واقعيّة” لمسألة اللاجئين. لكنّ لبنان أكد أنّ الأزمة الماليّة لا يمكن أن تكون مدخلًا للتنازل عن المبادئ الدّستورية.

زادت الضغوط الدّوليّة الموقف اللبناني صلابة، لأنّ التّنازل في هذه المسألة لا يُعِدُّ خيارًا سياسيًا، بل انتحارًا وطنيًا وعليه الدّستور اللبناني شكل ضمانة ليكون لبنان بمنأى عن خطر التّوطين الذي هو خطر وجودي على لبنان الكيان الرّسالي.

المبحث الثالث: البعد الإقليمي والعربي

لم يكن لبنان وحيدًا في مواجهة التّوطين، إذ حظي بدعم عربي متفاوت. أبرز محطة كانت مبادرة السلام العربية (قمة بيروت 2002)، التي نصت صراحة على رفض التّوطين والتأكيد على حقّ العودة([21]). هذه المبادرة منحت لبنان غطاءً عربيًا مهمًا، لكنه لم يكن دائمًا وكافيًا في مواجهة الضّغوط الغربيّة.

كما أن بعض الدّول العربيّة قبلت ضمنيًا بحلول بديلة أو أبدت مرونة في موضوع اللاجئين، ما أضعف الموقف الموحد. لبنان وجد نفسه أحيانًا مضطرًا لرفع الصوت منفردًا في المحافل الدّوليّة ليقول إن التّوطين “خط أحمر”.

كان البعد العربي عنصرًا داعمًا، لكنه غير ثابت. وهذا يفرض على لبنان أن يبني استراتيجيته الوطنيّة بشكل مستقل، مع السعي لحشد أكبر دعم عربي ممكن.

المبحث الرابع: الموقف الشّعبي اللبناني

يستند الموقف الرسمي إلى إجماع شعبي واسع. فكل الطوائف اللبنانيّة، على الرّغم من خلافاتها الدّاخليّة، تتفق على رفض التّوطين. هذا الإجماع نادر في بلد منقسم كلبنان، ويعكس إدراكًا عميقًا أنّ التّوطين يعني تهديدًا وجوديًا([22]). لكن هذا الموقف الشّعبي ترافق مع توتر اجتماعي متكرر مع اللاجئين. إذ ينظر كثير من اللبنانيين إلى الفلسطينيين كعبء اقتصادي وأمني، ما أدى إلى تقييد حقّوقهم. وعلى الرّغم من ذلك، ظلّ الخط الأحمر واضحًا: “اللاجئ ضيف مؤقت، والعودة هي الحل”.

الإجماع الشعبي على رفض التّوطين هو عنصر قوة، لكنّه قد يتحول إلى عامل توتر إذا لم ترافقه سياسات إنسانيّة تخفف من معاناة اللاجئين وتؤكد مؤقتية وجودهم، ويقع هذا العاتق على جامعة الدّول العربية التي تُعدُّ القضية الفلسطينيّة قضيتها المركزية ووجوب حماية لبنان من التّوطين فتحمّل لبنان عناء هذا القضية. يتضح مما تقدّم أنّ الموقف اللبناني الاستراتيجي يقوم على:

- معادلة دستوريّة: رفض التّوطين ودعم العودة في آن واحد.

- مواجهة الضغوط الدّوليّة: بالتمسك بالدّستور وعدّ التّوطين تهديدًا وجوديًا.

- البعد العربي: دعم متذبذب، لكنه وفّر للبنان غطاءً مهمًا في لحظات حاسمة.

- الإجماع الشّعبي: عنصر قوة يمنح الدّولة هامشًا أكبر للمقاومة. ليس الموقف اللبناني مجرد سياسة، بل استراتيجية وطنيّة شاملة ترتكز على الدّستور، وتحظى بإجماع شعبي، وتستند إلى القانون الدّولي. وهذا ما يجعل لبنان أكثر الدّول تمسكًا بحقّ العودة ورفضًا للتوطين([23]).

الفصل الخامس: التحديات المستقبليّة أمام لبنان

المبحث الأول: البعد الديمغرافي

لبنان بلد صغير جغرافيًا وديمغرافيًا، يعتمد نظامه السياسي على التّوازن الطائفي. وجود ما يقارب 470 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأونروا – وإن كان العدد الفعلي المقيم أقل بسبب الهجرة – يمثّل عبئًا ديمغرافيًا حساسًا([24]).

يعني التّوطين تغييرًا مباشرًا في الخريطة السُّكانيّة، إذ يفقد النّظام القائم توازنه. هذا ما تخشاه كل الطوائف اللبنانيّة، ولذلك يُعِدُّ رفض التّوطين إجماعًا نادرًا. غير أن استمرار بقاء اللاجئين لعقود طويلة يجعل هذا الخطر قائمًا حتى من دون قرار رسمي.

يفسر البعد الديمغرافي سرّ حساسية الموقف اللبناني. فالقضية ليست إنسانيّة فقط، بل وجوديّة، مرتبطة بهُويّة الدّولة نفسها.

المبحث الثاني: البعد الاقتصادي

الأزمة الاقتصاديّة التي يعيشها لبنان منذ 2019 جعلت وضع اللاجئين أكثر تعقيدًا. فالمخيمات تعاني من البطالة والفقر، فيما يعجز الاقتصاد اللبناني عن استيعابهم. نسبة البطالة بين الفلسطينيين تتجاوز 50% وفاق تقارير الأونروا([25]) والسّبب عدم وجود جديّة عربيّة جامعة في معالجة هذه القضيّة المركزيّة إذ لا يمكن للبنان معالجتها بمفرده.

بعض القوى الدّولية طرحت فكرة تقديم مساعدات ماليّة للبنان مقابل قبول حلول توطينيّة. لكنه رفض ذلك حاسبًا أنّه “بَيْع للسّيادة”. غير أنّ الأزمة الاقتصاديّة المستمرة قد تجعل الضّغوط أشدّ في المستقبل، خصوصًا إذا ارتبطت المساعدات الدّولية بشروط سياسيّة. فيزيد البعد الاقتصادي من هشاشة لبنان أمام الضغوط. وهذا يفرض عليه صياغة استراتيجيّة تمنع استغلال أزماته كأداة لفرض التّوطين.

المبحث الثالث: البعد الأمني

ما زالت المخيمات الفلسطينيّة في لبنان تشكّل تحديًا أمنيًا. فهي خارجة جزئيًا عن سلطة الدّولة، وبعضها يحتوي على جماعات مسلّحة غير خاضعة للجيش اللبناني. هذه الوضعيّة تجعل المخيمات عرضة للتوترات الدّاخليّة أو للتّدخلات الخارجيّة([26]).

من النّاحية الأمنيّة، يُخشى أن يُستغل ملف اللاجئين لتصفية حسابات إقليميّة أو دوليّة، أو لفرض التّوطين كحلّ “للاستقرار”. لبنان يدرك أن معالجة هذا الملف تيتاج إلى مقاربة دقيقة: ضبط أمني من دون انفجار اجتماعي، وتحسين ظروف من دون أن يُفسَّر ذلك كتوطين أن تكن الظروف.

ونرى أن التحدي الأمني يكمل التحديين الديمغرافي والاقتصادي، ليجعل مسألة اللاجئين قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.

المبحث الرابع: البعد الإنساني

على الرّغم من كل الاعتبارات الدّستورية والسياسيّة، يظلّ البعد الإنساني حاضرًا بقوة. يعيش اللاجئون في ظروف صعبة: بنية تحتية مترديّة، مدارس مكتظة، ومرافق صحيّة محدودة. تقارير الأونروا تشير إلى أنّ أكثر من 60% من الأسر الفلسطينيّة في لبنان تحت خط الفقر([27]).

هذا الواقع لا يمكن تجاهله. فلبنان، على الرّغم من تمسكه برفض التّوطين، عليه أن يوازن بين حماية سيادته واحترام حقّوق الإنسان. التّحدي هو كيف يُحسّن ظروف اللاجئين من دون أن يُفهم ذلك كتوطين، وكيف يخفف معاناتهم من دون أن يُكرّس بقاءهم الدّائم.

تحليل: البعد الإنساني يفرض على لبنان اعتماد مقاربة مزدوجة: تحسين أوضاع مؤقتة، تأكيد سياسي ودستوري على حتميّة العودة. من خلال هذا الفصل، يمكن استخلاص:

- البعد الديمغرافي: التّوطين يهدد هوية لبنان ونظامه الطائفي.

- البعد الاقتصادي: الأزمة الماليّة تزيد هشاشة الموقف أمام الضّغوط.

- البعد الأمني: المخيمات قد تتحول إلى مصدر فوضى أو ورقة ضغط.

- البعد الإنساني: تحسين ظروف اللاجئين، شرط أن يُفهم كمؤقت.

تجعل التّحديات المستقبليّة من رفض التّوطين قضيّة وطنية شاملة، لا مجرد بند دستوري. فهي تمسّ السّيادة والاقتصاد والأمن والكرامة الإنسانيّة معًا([28]).

بعد كل ما عُرض، أجد أنّ الموقف اللبناني من التّوطين والعودة ليس مجرد خيار سياسي، بل هو قدر وطني لا يمكن الفكاك منه. فلبنان، بتركيبته الدّيمغرافيّة الهشة ومساحته الصّغيرة، لا يحتمل أي تغيير جذري في بنيته السّكانيّة. وأي مشروع للتوطين هو مشروع لتفجير الدّاخل اللبناني من جديد.

في المقابل، دعم العودة ليس موقفًا تضامنيًا عابرًا، بل هو الترجمة المنطقيّة لرفض التّوطين. فحين تقول الدّولة اللبنانيّة: “لا للتوطين”، فإنّها بالضرورة تقول: “نعم للعودة”. وهنا تكمن فرادة الموقف اللبناني، إذ يربط بين السّيادة الوطنية والعدالة الدّولية.

النتائج المبدئيّة

- القرار 194 ليس ضمانة: أرى أنّ التمسك الأعمى بالقرار 194 خطأ، لأنّه توصية ضعيفة قابلة للتأويل. الأفضل أن يستند لبنان والفلسطينيون إلى نصوص أقوى في القانون الدّولي.

- التّجربة المسلّحة دليل على استحالة التّوطين: الوجود الفلسطيني المسلّح في لبنان علّمنا درسًا قاسيًا، وهو أنّ بقاء اللاجئين بشكل دائم سيؤدي إلى صدام داخلي وخارجي، والعودة ليست حقّا فحسب، بل ضرورة سياسيّة للبنان.

- الدّستور اللبناني كنز استراتيجي: النص الصريح على رفض التّوطين جعل لبنان في موقع قوة، ويجب أن يُستثمر هذا النص أكثر في المحافل الدّولية ذلك أن الدّستور يعلو أي اتفاق أو معاهدة يخالفه.

- البعد الإنساني لا يقل أهمية: أرى أنّ تحسين أوضاع اللاجئين واجب أخلاقي، شرط أن يكون مقرونًا بتأكيد دائم أنّ ذلك لا يعني التّوطين انطلاقاً من رفض عربي جامع للتوطين في لبنان احتراماً للدستور اللبناني.

- الإجماع الشّعبي ثروة وطنية: نادرًا ما يجتمع اللبنانيون على قضية واحدة، لكنهم اجتمعوا على رفض التّوطين. هذا الإجماع يجب أن يُصان ويُستثمر، لأنه يمنح الدّولة قوة إضافية أمام الخارج.

- التّحديات المقبلة أشدّ خطورة: مع الأزمات الاقتصاديّة والانقسامات الدّاخليّة، قد يجد لبنان نفسه عرضة لابتزاز أكبر. لذلك، فإنّ التّمسك بالدّستور وحده لا يكفي، بل لا بدّ من استراتيجية وطنية شاملة.

وأعتقد أنّ لبنان لا يستطيع أن يحمل عبء اللاجئين وحده، ولا أن يواجه الضّغوط الدّولية منفردًا. لذلك، على لبنان أن يقود تحركًا عربيًا ودوليًا يضع رفض التّوطين كخط أحمر جماعي، لا كخيار لبناني فقط.

وأرى أنّ على لبنان أن يعيد صياغة خطابه الدّولي: بدل الاكتفاء بالحديث عن “الخطر الديمغرافي”، عليه أن يُبرز أنّ رفض التّوطين انسجام مع القانون الدّولي الذي يجرّم التّهجير القسري. هذه المقاربة ستمنحه شرعية أكبر متمسكاً بالدّستور الذي يعلو القانون الداخلي ويسمو وأيما معاهدة دولية.

وأخلص إلى أنّ لبنان، برفضه للتوطين ودعمه للعودة، لا يدافع عن نفسه فقط، بل يدافع عن جوهر القضية الفلسطينيّة. فالتّوطين يعني تصفية القضية، والعودة تعني استعادتها إلى مسارها الصحيح.

أؤمن أنّ الموقف اللبناني يجب أن يظلّ ثابتًا على الرّغم من الضّغوط والأزمات. فالتنازل في هذه المسألة ليس خيارًا سياسيًا بل انتحارًا وطنيًا. وفي المقابل، يجب أن يقترن هذا الموقف برؤية إنسانيّة تُظهر أنّ لبنان يرفض التّوطين، لكنه لا يرفض اللاجئين كبشر. وقد قدم التضحيات الجسام في سبيل هذا الموقف تحمله لتداعيات هذه القضية.

فالقضية ليست قانونية فقط ولا سياسيّة فقط، بل هي قضية وجود وهويّة. لذلك، فإنّ رفض التّوطين ودعم العودة ليسا شعارين، بل عقدًا وطنيًا يربط لبنان بمستقبله وبالقضية الفلسطينيّة معًا.

التوصيات

- إستراتيجية وطنيّة شاملة: أوصي أن يضع لبنان خطة متكاملة لمواجهة أي محاولة لفرض التّوطين. هذه الخطة يجب أن تجمع بين الدّستور والقانون الدّولي والسياسات العملية.

- الخطاب الدّولي: يجب أن يغيّر لبنان طريقة عرضه لقضيته، فيُبرز أنّ رفض التّوطين ليس موقفًا أنانيًا، بل انسجام مع القانون الدّولي الذي يجرّم التّهجير القسري ويكفل حقّ العودة.

- تحسين ظروف اللاجئين: على الدّول العربية أن تعالج الأوضاع المأساوية في المخيمات، لا من باب التّوطين، بل من باب الواجب الإنساني المؤقت.

- حماية الإجماع الشعبي: يجب تحصين وحدة اللبنانيين حول رفض التّوطين، عبر خطاب وطني جامع يبتعد عن المزايدات الطائفية.

- الانفتاح على القوى العربيّة: أوصي بأن يقود لبنان تحركًا دبلوماسيًا عربيًا يُحوّل رفض التّوطين إلى موقف جماعي، لا مجرد خيار لبناني منفرد لطالما كان ذلك خيار الجامعة العربية على الدوام.

- التنسيق مع الفلسطينيين: من الضروري أن يتفق لبنان والفلسطينيون على خطاب مشترك يربط بين “رفض التّوطين” و”العودة”، فلا يظهر لبنان كأنه يرفض اللاجئين، بل كأنّه يرفض تصفية قضيتهم.

فتح آفاق

- المسار القانوني الدّولي: يمكن أن يُفتح باب لدراسة إمكانية رفع دعاوى أمام محكمة العدل الدّولية أو حتى المحكمة الجنائية الدّولية، بوصف أنّ منع العودة واستمرار التّهجير يُشكّل جريمة مستمرة.

- مقارنة تجارب الدّول: أقترح دراسة حالات دول نجحت في إعادة لاجئيها (كالبوسنة وكوسوفو)، لمعرفة كيف يمكن تكييف هذه التّجارب في الحالة الفلسطينيّة–اللبنانيّة.

- المخيمات كدراسة حالة: يستحقّ كل مخيم فلسطيني في لبنان دراسة خاصة، لفهم تركيبته، أزماته، آلياته الذاتية، وكيفية تحويله من عبء أمني إلى قضية إنسانية مؤقتة.

- التأثير الاقتصادي: أوصي بفتح ملف تفصيلي حول كلفة بقاء اللاجئين على الاقتصاد اللبناني، وكيفية معالجة هذه الكلفة من خلال الدعم الدّولي، مع التأكيد أن هذا الدعم يجب أن يكون إنسانيًا لا سياسيًا.

- البعد الإنساني: من الضروري دراسة كيف يمكن للبنان أن يوفّق بين احترام حقّوق الإنسان للاجئين وبين حماية سيادته الدّستورية. هذا التوازن دقيق، لكنه ممكن عبر سياسات مؤقتة واضحة المعالم.

- المستقبل الإقليمي: يمكن توسيع البحث لفحص كيف يمكن أن يلعب لبنان دورًا قياديًا في صياغة موقف عربي موحد ضد التّوطين وضد تصفية القضية الفلسطينيّة.

الخاتمة

أرى أن لبنان، برفضه للتوطين ودعمه للعودة، يجسد معادلة فريدة: الدّفاع عن نفسه وفي الوقت ذاته الدّفاع عن فلسطين. هذا الموقف ليس رفاهية سياسيّة بل قدر تاريخي.

قد تكون الطريق صعبة، مليئة بالضّغوط والأزمات، لكنني مقتنع أنّ أي تراجع في هذه القضية يعني سقوط لبنان كدولة ذات سيادة. لذلك، فإن الحفاظ على الموقف الدّستوري والدّولي، وتحويله إلى استراتيجية عملية، هو السبيل الوحيد ليبقى لبنان قادرًا على مواجهة المستقبل.

التّوطين ليس حلًا، بل كارثة. والعودة ليست خيارًا، بل الحقّ والواجب معًا. ومن هنا، فإنّ الموقف اللبناني يجب أن يُقرأ كجزء من معركة أكبر: معركة بقاء فلسطين ولبنان معًا في وجه مشاريع التصفية.

المصادر والمراجع

1- الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 194 (الفقرة 11)، 11 كانون الأول/ديسمبر 1948.

-2Walid Khalidi, All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Institute for Palestine Studies, 1992, p. 11.

-3Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, Cambridge: Cambridge University Press, 1987, p. 252.

4- محمد المجذوب، القانون الدّولي العام، بيروت: منشورات الحلبي الحقّوقية، 2010، ص 243.

-5George Jabbour, The Palestinian Right of Return in International Law, Beirut: IPS, 2009, p. 52.

-6UNCCP, Progress Report, 1951, p. 11.

-7William Zartman, International Relations in the Middle East, London: -Routledge, 1971, p. 115.

-8Charles D. Smith, Palestine and the Arab-Israeli Conflict, Boston: -9Bedford/St. Martin’s, 2010, p. 189.

-10Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 589.

11- يزيد صايغ، الكفاح المسلح والبحث عن الدّولة: الحركة الوطنية الفلسطينيّة 1949–1993، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة، 1996، ص 122.

12-خطابات الوفد اللبناني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 36، نيويورك، 1981.

13- محمد المجذوب، القانون الدّولي العام، بيروت: منشورات الحلبي الحقّوقية، 2010، ص 244.

14- الإعلان العالمي لحقّوق الإنسان، 1948، المادة 13.

15-العهد الدّولي الخاص بالحقّوق المدنية والسياسيّة، 1966، المادة 12.

16-اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، المادة 49.

-17George Jabbour, The Palestinian Right of Return in International Law, Beirut: IPS, 2009, p. 67.

-18Susan Akram, “Palestinian Refugees and Durable Solutions,” Boston University International Law Journal, Vol. 22, 2004, p. 239.

-19UNCCP, Progress Report, 1951, p. 15.

-20Naseer Aruri, The Obstruction of Peace: The U.S., Israel, and the Palestinians, Common Courage Press, 1995, p. 77.

-21William Quandt, Camp David: Peacemaking and Politics, Brookings Institution, 1986, p. 243.

22- تقرير الأونروا، “اللاجئون الفلسطينيون: الواقع والتحديات”، بيروت، 2020.

-23Rex Brynen, Palestinian Refugees: Challenges of Repatriation and Development, London: I.B. Tauris, 1990, p. 142.

24-خطابات الوفد اللبناني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 36، نيويورك، 1981.

25- الدّستور اللبناني، مقدمة الدّستور، الفقرة “ي”، الفقرة ط 1990.

-26Laurie Brand, Palestinians in the Arab World: Institution Building and the Search for State, Columbia University Press, 1988, p. 77.

-27Edward Said, The Question of Palestine, Vintage Books, 1992, p. 121.

-28Edward Said, Oslo and its Aftermath, New York: Vintage, 1995, p. 144.

-29Charles Enderlin, Shattered Dreams: The Failure of the Peace Process in the Middle East 1995–2002, New York: Other Press, 2003, p. 277.

-30William B. Quandt, Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967, Washington D.C.: Brookings, 2005, p. 402.

-31White House, Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People, Washington D.C., January 2020.

32-خطابات الوفد اللبناني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 64، نيويورك، 2009. الإعلان العالمي لحقّوق الإنسان، 1948، المادة 13؛ العهد الدّولي الخاص بالحقّوق المدنية والسياسيّة، 1966، المادة 12.

-33Susan Akram & Terry Rempel, “Temporary Protection for Palestinian Refugees,” Boston University International Law Journal, Vol. 22, 2004, p. 211.

-34Richard Caplan, International Governance of War-Torn Territories, Oxford University Press, 2005, p. 98.

35-الدّستور اللبناني، مقدمة الدّستور، الفقرة “ي”، 1990.

-36Charles Enderlin, Shattered Dreams: The Failure of the Peace Process in the Middle East 1995–2002, New York: Other Press, 2003, p. 289.

-37Edward Said, The Question of Palestine, Vintage Books, 1992, p. 127.

-38George Jabbour, The Palestinian Right of Return in International Law, Beirut: IPS, 2009, p. 73.

-39Charles Enderlin, Shattered Dreams: The Failure of the Peace Process in the Middle East 1995–2002, New York: Other Press, 2003, p. 295.

-40Susan Akram, “Palestinian Refugees and Durable Solutions,” Boston University International Law Journal, Vol. 22, 2004, p. 241.

-41Richard Caplan, International Governance of War-Torn Territories, Oxford University Press, 2005, p. 101.

[1]– طالب دكتوراه في كلّية الحقوق- الجامعة الإسلاميّة – بيروت – لبنان- قسم القانون الدولي

PhD student at the Faculty of Law, Islamic University of Beirut, Lebanon, Department of International Law .

Email:8akhalifh@gmail.com

[2] – فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث، بيروت: رياض الريس، 2007، ص 299.

[3]– Rex Brynen, Palestinian Refugees: Challenges of Repatriation and Development, London: I.B. Tauris, 1990, p. 115.

[4]– Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, Cambridge: Cambridge University Press, 1987, p. 252.

[5] – الدستور اللبناني، مقدمة الدستور، الفقرة “ي”، 1990.

[6] – الدستور اللبناني، مقدمة الدستور، الفقرتان “ط” و”ي”، 1990.

[7] – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966، المادة 1؛ اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، المادة 49.

[8] – محمد المجذوب، القانون الدولي العام، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2010، ص 244.

[9] – الجامعة العربية، مبادرة السلام العربية، قمة بيروت، 2002.

[10] – وثائق اتفاق القاهرة، القاهرة، 1969.

[11] – يزيد صايغ، الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنيّة الفلسطينية 1949–1993، بيروت: مؤسسة الدّراسات الفلسطينيّة، 1996، ص 233.

[12] – كمال الصليبي، تاريخ لبنان الحديث، بيروت: دار النهار، 1988، ص 421.

[13] – توفيق المديني، المقاومة الفلسطينية والكيان اللبناني، بيروت: دار الفارابي، 1983، ص 215.

[14] – ميثاق الأمم المتحدة، المادة 2، 1945.

[15] – الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 3236، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974.

[16] – اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، المادة 49.

[17] – تقرير الأونروا، “أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”، بيروت، 2020.

[18] – Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness, New York: Columbia University Press, 1997, p. 142.

[19] – خطابات الوفد اللبناني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 36، نيويورك، 1981.

[20] -Rex Brynen, Palestinian Refugees: Challenges of Repatriation and Development, London: I.B. Tauris, 1990, p. 205.

[21] – الجامعة العربية، مبادرة السلام العربية، قمة بيروت، 2002.

[22] – فواز طرابلسي، تاريخ لبنان الحديث، بيروت: رياض الريس، 2007، ص 342.

[23] خطابات الرؤساء اللبنانيين في الأمم المتحدة، نيويورك، 1993–2005.

[24] – تقرير الأونروا، “اللاجئون الفلسطينيون في لبنان: الإحصاءات والتحديات”، بيروت، 2019.

[25] – تقرير الأونروا، “التقرير السنوي”، بيروت، 2020.

[26] -توفيق المديني، المقاومة الفلسطينية والكيان اللبناني، بيروت: دار الفارابي، 1983، ص 217.

[27] – تقرير الأونروا، “أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”، بيروت، 2021.

[28]– Rashid Khalidi, The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood, Boston: Beacon Press, 2006, p. 223.